レポート『パフォーマンス創作におけるクリエイティブな実践、プロセス、リサーチに関する京都開催のドラマトゥルク・ミーティング』

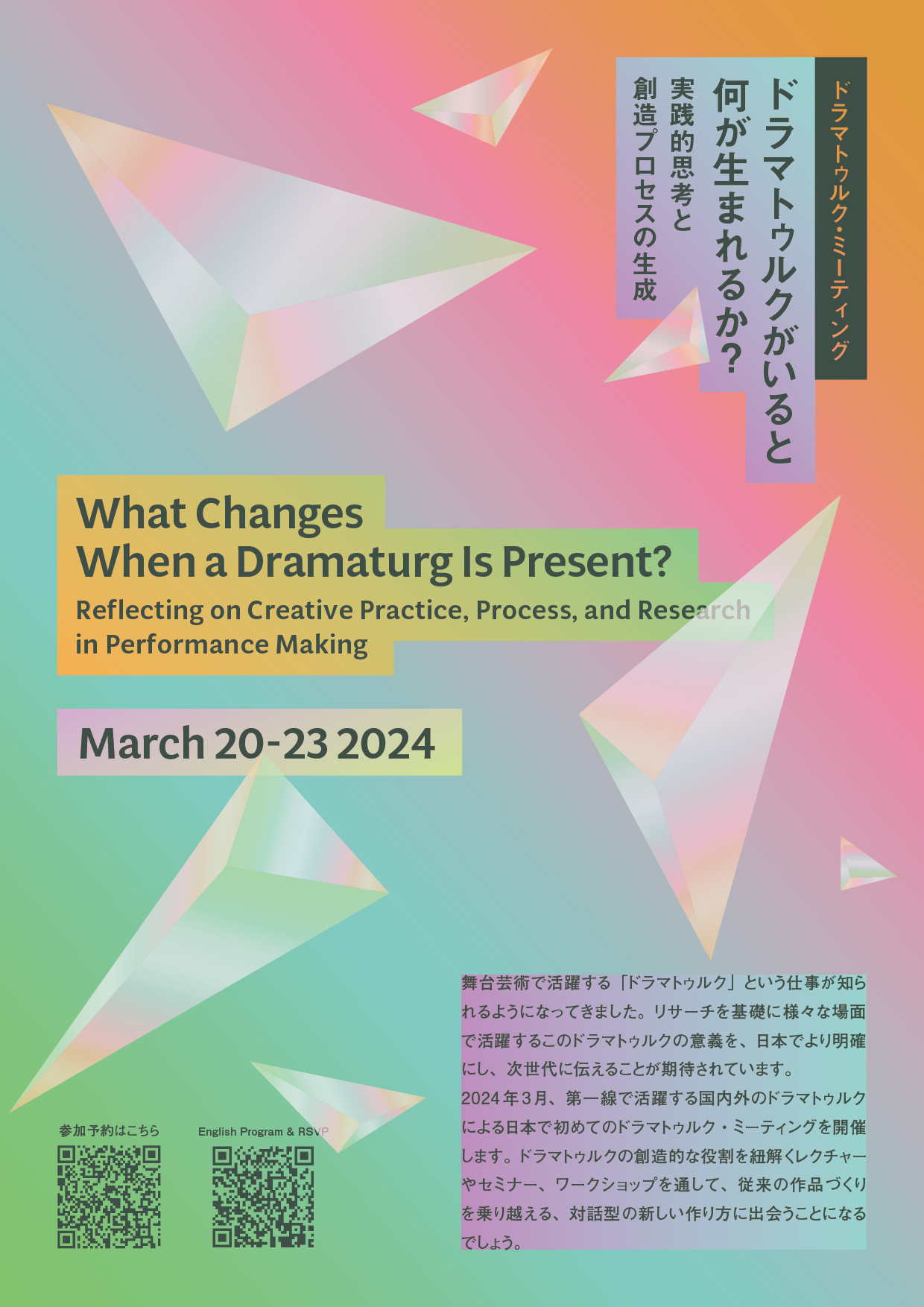

ドラマトゥルク・ミーティング「ドラマトゥルクがいると何が生まれるか?実践的思考と創造プロセスの生成」には、アジアと北米の6名のドラマトゥルクの実践者ならびに研究者が参加しました。本ミーティングは、2024年3月20日の開幕シンポジウム、3月21日の京都芸術劇場 春秋座での講義とセミナー、3月23日のロームシアター京都でのワークショップによって構成されました。そのタイトルは、従来の演劇形態からより幅広いパフォーマンス創作の文脈へのドラマトゥルギーのシフトを示唆しており、応用演劇、ダンスパフォーマンス、舞台芸術、演劇・芸術祭など多岐にわたる分野で活動するドラマトゥルクにより発表がなされました。

SPAC-静岡県舞台芸術センター文芸部のドラマトゥルクであり、年次開催される東京芸術祭のリサーチディレクターを務める横山義志氏は、アジアの舞台芸術の文脈を作ることについて、国際フェスティバルにおけるアジアの演劇作品のプログラミングの課題を指摘し、それが多くにおいて欧州で形成された価値体系に根ざした既存の演劇の枠組みに起因すると述べました。横山氏は明治維新から20世紀初頭にかけて翻訳された「演劇」と「芝居」という日本語の二つの用語を探求することを通じて、近代西洋戯曲および演劇が日本でどのように受容されてきたかについて考察しました。また、西洋演劇がどのようにして日本に紹介され、教養のある観客層を対象として受け入れられたかについて詳しく説明しました。写実的な演劇を重視する方向性の演劇改革の文脈で、舞台公演は次第にセリフ劇を主体とするようになったことに言及しました。歴史的文脈を反映することは、ローカルな国際演劇祭を概念化することの限界に対して、ドラマトゥルク的気付きを促すものの、現代のローカルな公共劇場祭に関する制度的および政府の政策、さらに観客が演劇やフェスティバルに対して抱く理解や期待にも焦点を当てることが重要です。これらの要素を理解することで、ローカルな社会に共鳴しながらもグローバルな交流を取り入れる演劇祭を創り出すことができるかもしれません。

マレーシアの演劇教育者であり、シンガポール国立教育研究所・南洋工科大学准教授であるシャーリーン・ラジェンドラン氏は、パフォーマンスにおける意味形成に焦点を当て、創造的実践において「不安定性」「傾聴」「ドラマトゥルギー」がどのように相互に結びついているかを考察しました。ラジェンドラン氏は、ドラマトゥルクの役割を、ビジョンと対話的な関係性を通じたコラボレーションによって推進される「思考のリーダーシップ」を具現化するものとして位置付けました。ドラマトゥルクは、コラボレーターたちの創造的プロセスの間に不安定な立ち位置を有する者として、時には一歩引いて、不確実性が創発を促す場を作る必要があることに言及しました。また、ドラマトゥルクとして、「判断」ではなく「ナイーブさ」を提供し、また衝突を受け入れることを奨励し、それによって新たな可能性と変化への扉が開かれることを指摘しました。そして深く傾聴する実践によって、多様な視点、特に周縁化された人々や弱い立場に置かれる人たちの視点を招き入れ、それがさらなるドラマトゥルギー的行動を形作ることを強調しました。その結果、ドラマトゥルギー的実践は、多様な視点を包含し、創造的プロセスの中で政治的意識を持ちながら進むコラボレーションの選択として発展します。見てわかることを重視するアプローチとは異なり、ラジェンドラン氏が『Three Attunements for a Listening Dramaturg』(仮訳:『傾聴するドラマトゥルクのための3つの調律』) [1]の中で記述した「傾聴」に基づくドラマトゥルギー的モードについて詳しく伺ったのは興味深いことです。ドラマトゥルクの不安定な存在に関しては興味深い洞察を提供している一方で、分野や学問領域を横断するドラマトゥルクの役割についての課題は今後言及されるべきでしょう。

長島確氏は、分野を横断する実務経験を持ち、東京藝術大学大学院グローバルアートプラクティス専攻でドラマトゥルギーとキュレーションの実践を教える准教授として、その専門性を明確に示していました。長島氏の専門性は、ドキュメンタリー演劇『アトミック・サバイバー』(2007年)や、さいたまトリエンナーレ2016の地域の国際芸術祭における参加型アートプロジェクト『←(やじるし)』での活動に顕著に表れています。両プロジェクトでは、コンセプト開発、編集作業(ドキュメンタリーパフォーマンス用のテキスト執筆やアートプロジェクトのパネル用画像や引用の選定)、および市民との関わりを促進するための資料作成など、多岐にわたる役割を担いました。特に、これらのプロジェクトでは、長島氏はドラマトゥルギーに関する知識と、過去の戯曲を結びつけています。『アトミック・サバイバー』では、アントン・チェーホフの『ワーニャ伯父さん』からの抜粋が取り入れられ、アートプロジェクトのコンセプトは太田省吾の『ヤジルシ』シリーズにインスパイアされています。このようなドラマトゥルギーの知識と能力は、例えば演劇から視覚芸術に至るまで、分野を横断して活動する際にドラマトゥルクにとって貴重な資産となります。これにより、ドラマトゥルギーとキュレーションが相乗的に発展する可能性があります。

カナダ、カルガリー大学クリエイティブ・アンド・パフォーマンス・アート部門の教授であるピル・ハンセン氏は、実践と研究を通じて「dance dramaturgical agency(ダンスドラマトゥルギー的主体性)」 [2]の概念を発展させました。彼女は、芸術的探求とドラマトゥルギーの介入による展開がどのように取り組み合えるかについて紹介し、その中で特に倫理的次元に注目しました。芸術的探求を行うパフォーミングアーティストは、ドラマトゥルギー的主体性のサポートを受けることで、可能性を探求し、情報に基づいた選択を行うことができます。最近の探求では倫理と公平性が重視される中、ドラマトゥルギーは複雑な倫理的ジレンマに対処し、多様な視点や「知らない」状態を受け入れるための空間を生み出す役割を果たします。エイミー・ヘンダーソンのダンサー集団による「Futuring Memory(記憶を未来化する)」では、振付の伝統的概念に挑戦した事例を挙げ、ダンサー間でドラマトゥルギー的主体性がより公平に分配されたことを説明しました。また、リー・スーフェイのソロ作品『Everything II』では、分断された文化遺産や観客、ダンス環境との関係性を通じて、断片化された社会的・環境的なつながりと歴史を探求し、「ドラマトゥルギーを行うことで知らないことを受け入れるメソッド」を示しました。ただ、ハンセン氏が提示する倫理的視点からドラマトゥルギーを行う場合に、創造的実践における所有権を主張する際、その公平性がドラマトゥルク自身にも分配されるのかどうか、という問いが発生するのではないでしょうか。

岡元ひかる氏は、兵庫県の芸術文化観光専門職大学でダンス研究と創作を教える助教であり、横浜を拠点に活動し、演劇、舞踏、日本舞踊の経験を持つ振付家である岩渕貞太氏と興味深い対話を行いました。岡元氏は岩渕氏の身体研究ワークショップに参加した後、彼の手法と用語が自身の研究に関連していることに気づき、今回、岩渕氏を招いて彼の実践について考察する会話を設けました。岩渕氏は「網状身体」という自身の用語を説明しました。これは武道に触発された動きの方法論で、定義された境界の中で流動性を強調するシステムです。それを受けて岡元氏は、当初、岩渕氏のアプローチを純粋に即興的なものと見なしていた自分の視点を再考しました。彼女は即興における自由と制約のバランスについて疑問を投げかけ、岩渕氏は「システマ」という武道を例に挙げて応じました。岩渕氏は、サバイバルが究極の目標であれば、ダンサーは自然と自分の安全を確保する動きに引き寄せられ、その結果として表現の可能性が広がると説明しました。岡元氏が岩渕氏のムーヴメントのメソッドについて書いた論文に対し、岩渕氏は西洋の理論ではなく、儒教や道教など東洋の哲学に基づいたオルタナティブな分析フレームワークを探ることを提案しました。二人の活発な対話は、岡元氏のダンス研究が実践を通した学びや誤解を含む反省的な執筆、対話的フィードバックへの謙虚なアプローチ、に基づいて進められていることを示していました。これらはドラマトゥルギーの領域、特に知らないことを探求する際に用いる方法ともいえます。

アジア人として初めて北米ドラマトゥルク協会エリオットヘイズ賞特別賞を受賞し、現在、早稲田大学文学学術院舞踊学・ドラマトゥルギー研究の准教授を務める中島那奈子氏は、89歳の喜多流能楽師の高林白牛口二(こうじ)氏との対話の中でドラマトゥルクの「外からの眼差し」を体現しました。中島氏は、ドラマトゥルクのソマティックな存在感―身体と精神を統合すること-が不可欠であると考えています。室町時代前期の能楽師であり能の作者・理論家である世阿弥の説く「離見の見」、つまり観客の視点から自身を客観的に観察し、演じている人物に感情的に同化しながらも自身を客観的に見る[3]という能の演技に言及しつつ、中島氏はドラマトゥルクの距離をおいた視点からのソマティックな存在感に着目しました。中島氏より「離見の見」の演技を披露するよう招かれた高林氏は、世阿弥の観点とは異なる喜多流の演技スタイルを強調しました。彼は月を悲しげに見つめる老女のシーンを演じ、能の「見る」という表現の型を示し、それは遠くにいる人々も見てとることができます。中島氏は、日本のパフォーマンス概念である「芸道」、すなわち「芸術家が身体的技術と知識を身につける道」[4] をも意識し、ドラマトゥルクとしての「外からの眼差し」を使って「離見の見」ないし高林氏と一緒に月を見ることを実演し、演技の原則やシーンの鑑賞を知る創り手に自らなろうとしました。高林氏の能のパフォーマンスを通じた発表は、アメリカや西洋のドラマトゥルギー概念が「外からの眼差し」であると理解しながらも、中島氏が日本の文化的なパフォーマンス概念を追求し、主体的な経験をもとに創造的な美学を構築し、ドラマトゥルギーの方法論を含む創作のプロセスとしてドラマトゥルギーを実践していることを示しました。

日本初のこのドラマトゥルク・ミーティングでは、参加者の大多数が日本人であったものの、発表は国際的な参加者のために日本語から英語、またはその逆に逐次通訳され、特に今日のグローバルな芸術の世界において、コミュニケーションの方法として高く評価できるものでした。ドラマトゥルクの学際的な役割に加えて、「グローカル」または文化間のドラマトゥルギーに関する課題が今後のミーティングで反映されることを期待します。

註

Rajendran, Charlene. “Three Attunements for a Listening Dramaturg”. In: Rajendran, Charlene. et. al. eds. (Asian) Dramaturgs’ Networking: Sensing, Complexing, Tracing and Doing. Centre 42, 2023, pp. 163-177.

Hansen, Pil. “Dance Dramaturgical Agency.” In: Butterworth, Jo, and Liesbeth Wildschut eds. Contemporary Choreography: A Critical Reader, 2nd Edition. Routledge, 2018, pp. 185-200. Also, Hansen, Pil. Performance Generating System in Dance: Dramaturgy, Psychology, and Performativity. Intellect, 2023.

Fischer-Lichte, Erika, et al. The Routledge Companion to Performance-Related Concepts in Non-European Languages. Routledge, 2024, pp. 413 and 461.

前掲書、 pp. 424-5.