研究活動

京都芸術劇場を運営する京都芸術大学舞台芸術研究センターでは、公演以外にも様々な研究活動を行っています。

このページでは、当センターを母体とする共同利用・共同研究拠点の研究プログラムとその成果を中心にご紹介します。

研究プロジェクト・イベント

一覧を見る舞台芸術作品の創造・受容のための領域横断的・実践的研究拠点

/Base overview

京都芸術大学「舞台芸術作品の創造・受容のための領域横断的・実践的研究拠点」は、文部科学省「共同利用・共同研究拠点」の認定を受け、2013年度に設立された研究機関です。

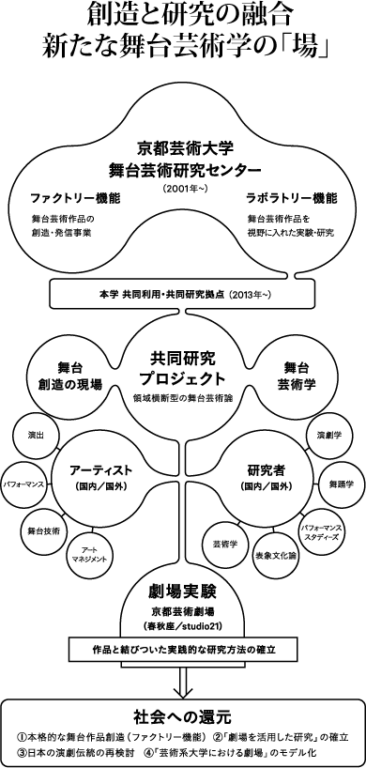

本研究拠点の母体は、「京都芸術大学 舞台芸術研究センター」(以下、KPAC)です。同センターは、2001年の設立以来、文部科学省、文化庁等の各種助成を受けつつ、創造と研究が結びついた独自の研究活動を行ってきました。最大の特徴は、他の研究機関に類例のない本格的な劇場施設「京都芸術劇場」(春秋座、studio21)を有していることです。同センターでは、①具体的な舞台芸術作品の創造・発信事業を「ファクトリー機能」、②舞台芸術作品の創造を何らかの点で視野に入れた実験や研究を、〈大学の劇場〉が果たすべき「ラボラトリー機能」と位置づけています。

本研究拠点は、「京都芸術劇場」を拠点設備とし、舞台芸術の創造・研究における「ラボラトリー機能」の社会実装をミッションとしています。

The Interdisciplinary Research Center for Performing Arts at Kyoto University of the Arts was founded in 2013 as a certified Joint Usage / Research Center by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.

The parent organization of the research center is the Kyoto Performing Arts Center (KPAC), created to foster a more organic connection between creation and scientific research in 2001. KPAC is supported by various grants including a grant from the Agency of Cultural Affairs. The unique strength of KPAC as a research center is to be equipped with Kyoto Art Theater, which is comprised of a kabuki theater ‘Shunjuza,’ and a multipurpose small theater‘studio21’. Having full scale performing facilities, KPAC, as a university theater, sets out two missions; 1. The Factory Project – to produce and present performing arts work and 2. The Laboratory Project – to research and analyze issues that may, one day, be included in a performing arts creation.

The Interdisciplinary Research Center for Performing Arts utilizes Kyoto Art Theater as its research base and aims to implement laboratory projects on performing arts research and creation.

2013-2020年度までの研究会についてはこちらをご覧ください。

本研究拠点の活動理念

日本の舞台芸術は、長い伝統を持ち、明治維新以後の「近代化」の過程を経て、なお、多種多様なジャンルが繁栄しています。ユネスコ世界無形文化遺産に登録されている能・狂言、文楽、歌舞伎、組踊などの伝統芸能はもちろん、最先端の現代演劇・ダンス、パフォーマンスなどの多くが、国際的に高い評価を受けています。 その一方で、日本における舞台芸術の創造環境については、これまでさまざまな課題も指摘されてきました。演劇・舞踊の創造を担う学部・学科が、国立大学においていまなお不在であることや、国家予算に占める文化芸術予算が国際的な水準に照らして必ずしも充分でないことなどです。

アーティストやドラマトゥルク、プロデューサーがじっくり腰を据え、多くの実験や試行錯誤を重ねながら、コンセプトを練り上げ、時間をかけて、ひとつの作品やプロジェクトを生み出していくこと。潤沢な予算に支えられている欧米の劇場と比較すると、優れた成果を発信するために必要不可欠な、そうした「創造のプロセス」は、日本においては必ずしも充分に守られているとは言えません。

本研究拠点は、そうした問題意識に基づいて設立されました。すなわち、芸術活動の根幹となる作品の「創造」と「創造」に必要なヒントやインスピレーションを与える「研究」とが、実践的に融合する「芸術系大学」の社会的使命という観点から、アーティストと研究者・批評家が共同研究チームを組み、「創造のプロセス」を構築していく場(=「ラボラトリー機能」)を広く提供することを理念としています。本研究拠点の研究施設である「京都芸術劇場」を、共同利用・共同研究の「現場」として、できるかぎり多くの人々に活用してもらうことで、日本の舞台芸術創造のより一層の発展に寄与してきました。とりわけ、協働作業に長い時間を要するとされる複数のジャンルによる領域横断的な表現形態にかんしては、本研究拠点の理念と特色がもっとも発揮されるテーマであることから、これまでも重点的に取り組んできました。

すでに終了した第Ⅰ期(2013-18年度)の研究活動における諸成果を踏まえ、第Ⅱ期(2019-24年度)においては、これまで以上に国際的なネットワークの観点を重視しつつ、さらなる研究成果を舞台芸術の創造現場に向けて発信できるよう、多角的な視点から取り組みを拡充していこうとしています。

豊かな拠点形成へ

京都芸術大学舞台芸術研究センターを母体とする「舞台芸術作品の創造・受容のための領域横断的・実践的研究拠点」は、2013年に文部科学省から共同利用・共同研究拠点として認定され、今日まで領域横断的かつ実践的な研究活動の運営に邁進してきました。先進的な研究プロジェクトを広く公募するほか、本拠点独自に研究会やシンポジウム、事業報告会などを開催し、舞台芸術領域における研究と創造との高水準の融合、また研究ネットワークの醸成を推進しています。

本研究拠点の柱である公募事業は、二つのカテゴリーからなります。「劇場型公募」は、京都芸術劇場(大劇場=春秋座、小劇場=studio21)を活用した研究課題を支援対象とする本拠点ならではの取り組みです。一方、アートベース・リサーチ(Arts-Based Research)やリサーチ=ベースド・アート(Research-Based Art)の重要性が高まる昨今の動向を受けとめ、2019年度には舞台芸術の新生面を開くリサーチ活動を支援対象とする「リサーチ支援型公募」を新設しています。

今後も、若手研究者の育成と研究成果の社会還元に、より一層注力しながら、舞台芸術研究の豊かな拠点形成を目指して活動してまいります。

拠点代表 河田 学

拠点間連携

本研究拠点では、他の共同利用・共同研究拠点と連携して以下の取り組みを行っています。

【共同利用・共同研究拠点連携プロジェクト】

早稲田大学演劇博物館演劇映像学連携研究拠点との共同主催による研究事業。

今後、継続的な協力関係を築きつつ企画を立案・実施していく予定です。

_

_

【広報連携】

■早稲田大学演劇博物館 演劇映像学連携研究拠点

■法政大学能楽研究所 能楽の国際・学際的研究拠点

研究成果

研究拠点では、京都芸術大学を活用し、優れた舞台作品の創造をめざして、多種多様な劇場実験(=ラボラトリー機能)をこれまで実践してきました。

これまでの研究成果の概要をまとめた『アニュアルレポート』を以下、PDFで公開しております。

【アニュアルレポート英語版】

Interdisciplinary Research Center for Performing Arts Annual Report

なお、本研究拠点の劇場実験の中には、その成果をベースとし、研究終了後に本格的な作品化に繋がったものがあります。

第Ⅱ期(2019~2024年)に実現した主な公演としては、例えば以下のようなものがそれにあたります。

※以下、当該公演のベースとなった本研究拠点で行われた劇場実験当時のものと、公演時の写真が含まれています。

写真:井上嘉和

(2021年5月、京都)

村川拓也作、演出による演劇作品。2021 年 2 月 に行われた劇場実験の成果を元に、同年5月に京都芸術大学の大学開学30周年記念・劇場20周年記念公演として上演された。(主催:京都芸術大学舞台芸術研究センター)

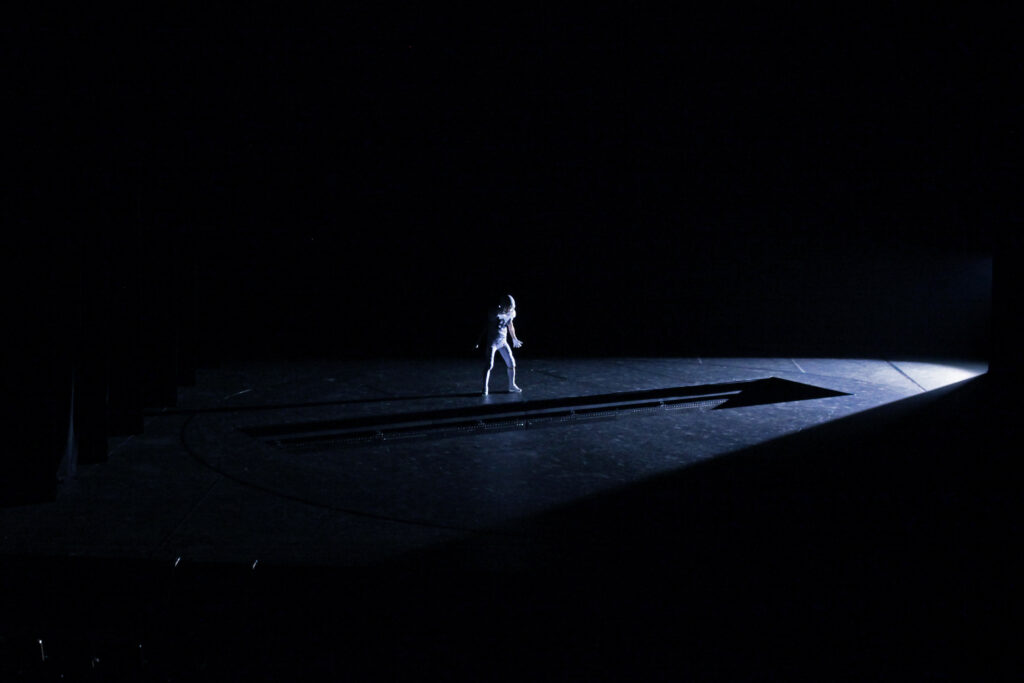

写真:田村友一郎

(2021年6月、京都)

現代アーティスト・田村友一郎による領域横断的な映像パフォーマンス作品。田村が初めて劇場で発表した作品となった。2019年度の劇場実験の成果を踏まえ、2021年6月に京都芸術大学の大学開学30周年記念・劇場20周年記念公演として上演された。(主催:京都芸術大学舞台芸術研究センター)

(2021年8月、東京/2021年8月、京都)

川村毅作・演出による演劇作品。2011年に白井晃の演出により初演された。2018年度の公開研究会「モノローグの可能性について」(2018年10月/京都芸術劇場 春秋座)、及び2019年度に実施されたテーマ研究の成果を踏まえ、原作者自らによる演出によって、2021年8月に東京と京都(大学開学30周年記念・劇場20周年記念公演)で上演された。(主催:京都芸術大学舞台芸術研究センター)