レクチャー採録 タデウシュ・カントルの降霊会『死の教室』

もとい『今は亡きクラスメイトたち』―上映後レクチャー―

本稿は、2023年12月22日開催「タデウシュ・カントル『死の教室』上映 & ミニレクチャー」(主催:京都芸術大学舞台芸術研究センター 舞台芸術作品の創造・受容のための領域横断的・実践的研究拠点)の、関口時正氏によるレクチャー部分を採録したものです。

関口時正氏

稀有な舞台にもとづく稀有な映画

今日はこうして、太田省吾ゆかりの京都芸術大学という場所で、タデウシュ・カントルの舞台にもとづくアンジェイ・ヴァイダの映画を見ていただき、またお話をさせていただけるのは、とてもありがたいことだと思っています。新里直之さんを始めとして、舞台芸術研究センターの皆さんのご尽力に感謝申し上げます。

僕はここに二通りの役割で来ております。一つには、字幕を書いた人間としてご説明をしようと思いました。昔は、大学の授業などでもほとんど説明はせず、見せっぱなしで終わっていたのですが、心境の変化というか歳をとったせいか、もしかすると余計なことかもしれないけれど、解説をした方がいいかもしれないと最近思うようになりました。もう一つは、たまたまタデウシュ・カントル、太田省吾、アンジェイ・ヴァイダ――これは亡くなった順番に挙げたのですが――この3人と生前わずかながらも接触があった者として、生き残りとして、また原作舞台の初演を観た証人、目撃者としてなどと、言い方は色々あると思うのですが、そうした役割です。

実は僕は舞台の記録映像を見るのが嫌いです。演劇は生で見ることしかせず、映画も映画館で見たいし――それが劇場用で作られたのであれば劇場で、テレビ用であればテレビでもいいのですけれども――音楽も生で聴きたいという主義なのです。じゃあ今しがたご覧いただいたものは何かというと、映画です。何回見ても、これは映画として作られていると思います。タデウシュ・カントルとアンジェイ・ヴァイダの稀有な合作・共同作品だなと、しみじみと感じられます。

題名ですが、日本では『死の教室』という残念な訳が流通しています。誤っているのですが、語呂が良いのです。しかし『死の教室』とは何か? よく考えてみると、どういうことなのかなと首を傾げざるを得ません。教室という場が死をもたらすということではないです。英語で “The dead class” ですが、この “class” というのは集合名詞で「クラスメイトたち」です。つい最近まで僕は『死んだ学級』と言っていたのですが、それもやはりおかしいので、結局、昨日の京都市立芸術大学での上映会から『今は亡きクラスメイトたち』と言っています。また副題ですが、1975年11月15日に舞台の初演があったその時点ですでに「降霊会〔seans〕」という表現が使われていました。降霊術によって霊媒が死者との交流の仲立ちをしてくれるのが降霊会ですが、この副題はヴァイダの映画にも引きつがれています。

これは50年前の映像です。忘れるといけないので先に申し上げますが、アンジェイ・ヴァイダは、このカントルの初演の舞台を二度見て「これはすごい。自分が知っているポーランド演劇の全てを超越している、凌駕している」と言いました。これをなんとかしなければいけないということで、10歳年上のカントルにかけあって、「たまたま自分は今、クラクフで『大理石の男』という劇映画を撮っている。機材、設備、スタッフ、全部揃っているから映画を撮らせてくれ」と頼んだ。3日間で撮影したというのですが、何とも信じ難い話です。映画のプロが、優れたスタッフとともに、35ミリカメラとカラーフィルムなど非常にいい機材を使い、周到な段取りで、舞台以外の場景も含めてシームレスに作っている。カメラワークも見事なのは当然で、有名な映画をたくさん残した非常に素晴らしい撮影監督(Edward Kłosiński, 1943-2008 エドヴァルト・クウォシンスキ)が撮っている。そういうわけで、それをデジタル修復して、非常に良い画質でこうやって見ることができるのだろうと思います。

3種類の台詞

僕は1975年に映画の素材となった舞台の世界初演を見たわけですが、批評家や研究者ではない当時の平均的なポーランド人観客が、その舞台を見ながら何を聞き取ったか、何を見たか、何を思い出したかということは解説できると思います。みなさんも、映画を今ご覧になられたばかりですので、ご自身の了解内容と比較対照することは可能でしょう。

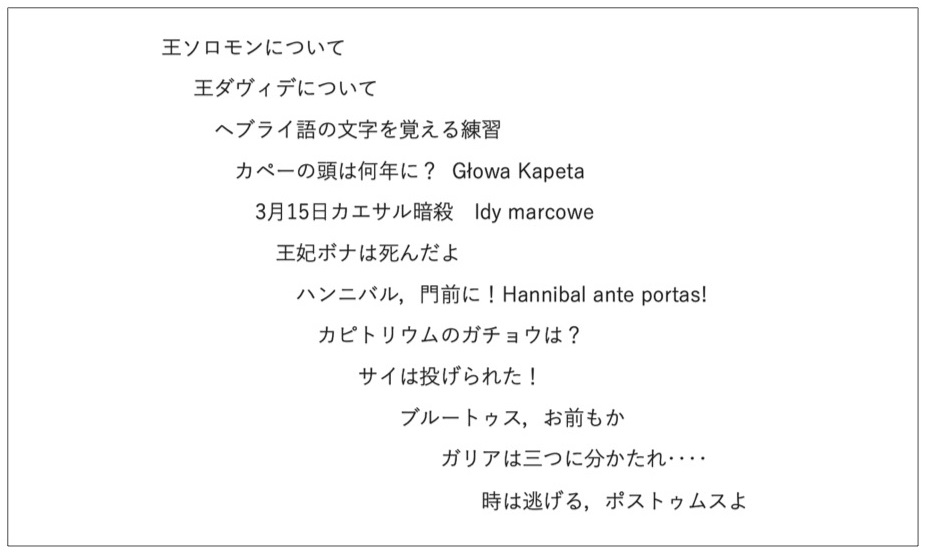

聞こえてくる言葉あるいは台詞は、三種類に分けることができます。一つは、平均的な観客にも意味がわかる、しかも自分の経験に参照することが可能な言葉というカテゴリーです。そこには、小学校時代の授業を思い起こさせる言葉や金言成句、ことわざなどが含まれます。この映画の冒頭は、列王記とかエレミヤ書とか、旧約聖書の引用から始まります。「ソロモン王について知っていることは?」と問われた子どもたちが、てんでに人差し指と中指を二本そろえて挙げますが、これは答が分って発言を求める生徒がする合図です。日本では馴染みのないボディー・ランゲージですが、平均的なポーランド語話者は誰でもこれを見ると、いきなり初めから小学校の授業に引き込まれます。やがて歴史の授業と思われる質問が連続します。そのうちに音声学の話が始まって、僕らも知らないような――日本語でも知らないし、ポーランド語でも普通の人は使わないような――口の中の器官を表す専門用語や、それをどう動かすとこういう音になってという話になる。でもこれは全部理解可能です。

二番目に、かなり量が多くて大変なのが、個々のセンテンスや語彙は理解できるけれども、なぜそれがその場面で発せられているのかわからない台詞の数々です。第一のカテゴリーの言葉が構成するような小学校の授業ではどうもなさそうで、何やら別の、大人のお芝居の引用をしているらしい言葉がたくさん登場します。これは――現在でも1975年の段階でも――有名とは言えないある文学作品からの引用です。大事なのは、これらの言葉が何からの引用なのか、平均的な観客にはわからないということです。もちろん、わからないから困る。つまりなぜこういう言葉が舞台上で発せられているのか、と疑問に思うことになります。その種本となったのが、ポーランド人で両大戦間期に活躍した画家であり劇作家であるヴィトカツィ〔Witkacy / Stanisław Ignacy Witkiewicz, 1885-1939〕が書いた戯曲『トゥモル・ムズゴーヴィチ』〔Tumor Mózgowicz, 1921発表・初演〕です。たまたま去年の夏、京都の劇団「地点」がヴィトカツィの戯曲『水鶏〔くいな〕』をパフォーマティヴ・リーディングというかたちで上演するということがありましたが、そんなことでもなければ、日本で彼の作品にお目にかかることはめったにありません。

それから三つ目のカテゴリーとして、響きや音が面白い、言語のようでいて言語ではない、そういうパラランゲージというか、擬似言語とでも言うべきものがあります。

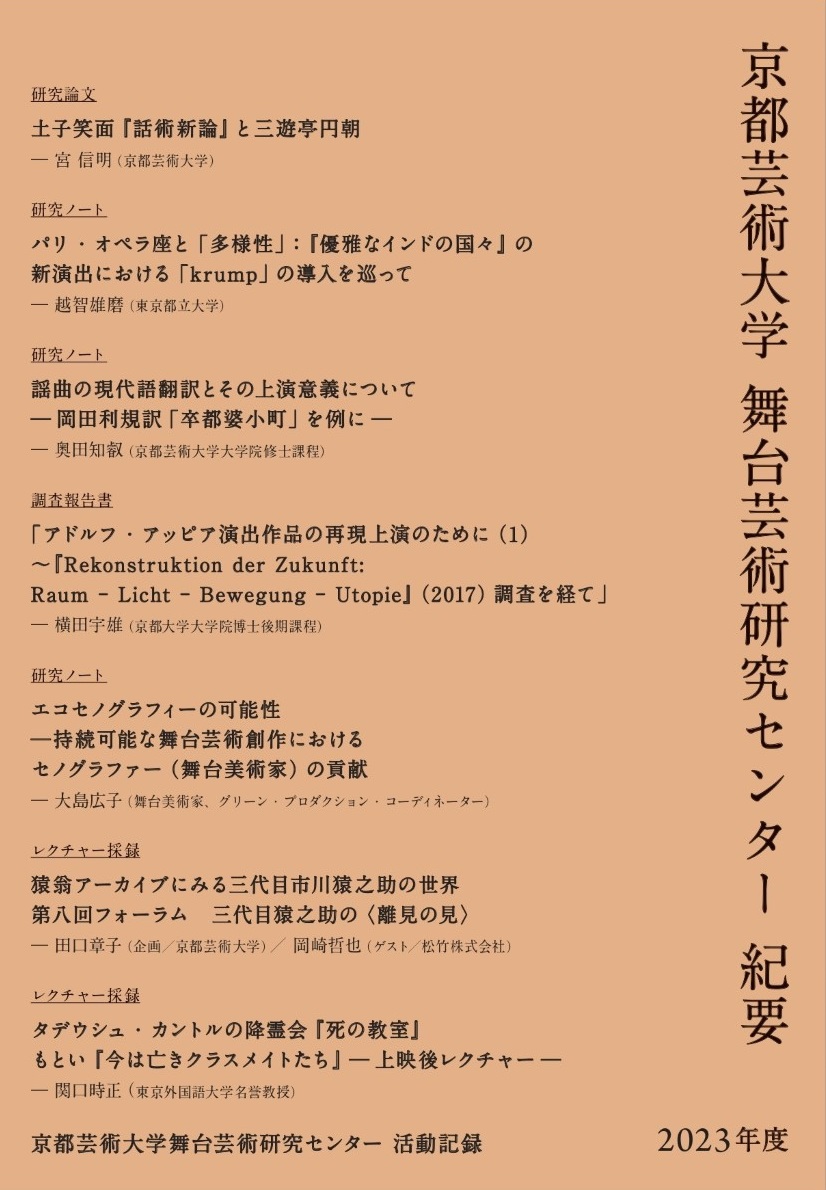

この舞台全編を何が支配しているのか、何が最大の動力なのか、僕はずっと考えているのですが、ひとつ言えるのは、意味ではない響きの優越ということです。言葉には韻律があるので――韻と律、この律にリズムを含めてもいいかと思いますけれども――その原理が支配的である。初めから最後まで、徹底して音の論理、響きのダイナミズムがある。パワーポイントで一例を見てみましょう(スライド1)。

スライド1

最初のソロモン王のところで先生役が、「ソロモン王について君たち何を知っているかね?」と尋ね、「寵愛された」という答が提示されます。次に「誰を寵愛された?」――「多くの女達を」という問答があります。そして「…どんな女達を?」と問われた時の答え “Moa…bitki”/ “Ammo…nitki”/ “Idu…mejki”/ “I Che…tejki…”/ “SYDO-NITKI, AMMO-NITKI”/ “IDU-MEJKI I CHE-TEJKI”/ “AMMO-NITKI”‥‥が、しだいに節をつけて歌われるように、言葉がたちのぼってゆきます。冒頭の場面ですね。ユダヤ音楽でニグン〔nigun〕と言われる、言葉とも何とも言えない、間投詞のようなものを連続して音楽に乗せていくものがありますが、それを連想します。この後に、ちょうど渦を巻くような音の流れに乗ってユダヤ的な「アイナ・ニンナ・アイナ・ニンナ」という悲しみ、嘆きの身振りも続きます。

これはほんの一例ですけれども、子どもたちが面白がっているのは明らかです。ところが日本語の字幕を見ても面白くも何ともない。「モアブ人の女たち、アンモン人の女たち」などと訳しても、音響的な楽しみが全く失われている。カントルのこの舞台が持つ力は、こうした音や響きのダイナミズムに秘密があるのではないかと思います。

それから今日も見ながらつくづく思ったのは、字幕が敗北せざるを得ないポリフォニーです。特にこの映画ではポリフォニーがものすごく重要なのです。元の舞台もそうです。今日僕が考えていたのは、もし日本語の演劇で4~5人が独立した台詞を言った時にどの程度、それぞれ明瞭さを保って観客に届き得るのか、聞こえるのかということです。ここで耳にするポーランド語は、ずっと聞いていて、4~5人の言葉はみんな聞き取れる。役者の声の質や技術もあるのでしょうけれども、果たしてそれが日本語でできるのでしょうか。今日は演劇の関係者が多くお集まりなので、そういう疑問を投げかけておきます。

何が聞こえ、何が見え、何が思い出されたのか?

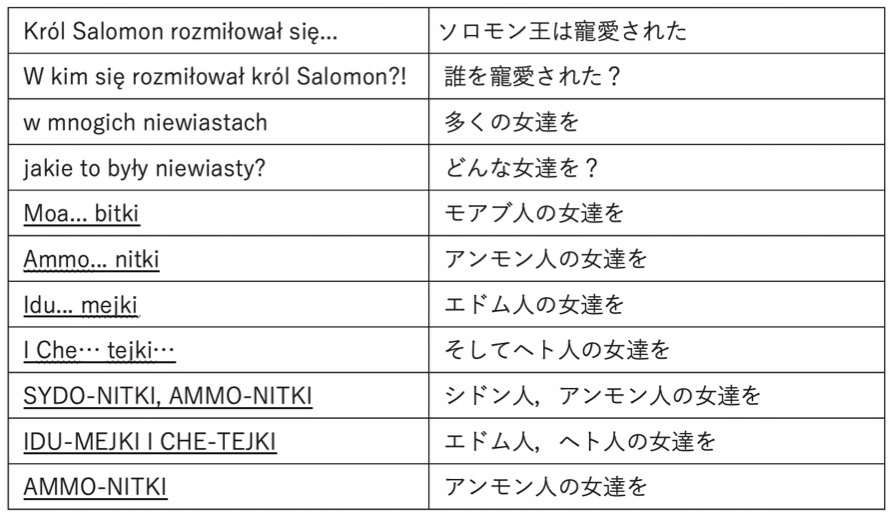

スライド2

映画の最初の方に出てくる、歴史の授業風の場面で聞かれる言葉をスライド2に並べてみました。どれも、子どもにとっては、言葉の響きが謎めいていて、面白いものばかりです。三つ目の「ヘブライ語の文字を覚える練習」というのは、僕らが知っているローマ字のアルファベットを覚えるために歌を歌うのに似たようなものです。続いて「カペーの頭はいつ落ちたか」と質問しています。「カペーの頭」は、これも子どもが聞くと「グウォヴァ・カペタ〔Głowa Kapeta〕」って何だろう、面白いなとなります。カペーというのは元々フランス語で、カペー王朝などというのですが、ポーランド語にすると単語が変化して「カペタ」になります。その奇妙な響きのカペタはいったい何なのか子どもたちにはわからない。僕の解釈では、フランス革命の帰結として断頭台で処刑された、ポーランド人の血を引く、ルイ16世という王様の頭です。彼は「市民カペー〔Le citoyen Capet〕」と呼ばれていたので。カエサルが殺された日をよく「イーディ・マルツォーヴェ」と言います。このマルツォーヴェは「3月の」という普通の形容詞だからわかりますが、イーディは女の子の名前のイーダの複数形としか聞こえないので謎です。「3月のイーダ達」とは何なの?ということになる。ところがこのイーディの語源はラテン語で「月の中日」を指すIdusであって、ポーランド語や女性の名前とは関係がない。この衝突が子どもには面白い。

それから、字幕では「王妃ボナの暗殺」としていますが、「王妃ボナは死んだよ」という、「それは誰でも知っている当たり前のことだよ」という意味の成句としても了解することができる句が聞こえてきます。これは16世紀にポーランドの王様のところに嫁いできたイタリア人のミラノ公女ボナ・スフォルツァ(Bona Sforza, 1494-1557)のことで――この人は毒殺されるのですが――ポーランド語で「クルローヴァ・ボナ・ウマルワ」と発音しただけで、センテンスの音だけでも、子どもは面白く感じる。律も面白いし、軽く韻も踏んでいる。

それからラテン語のフレーズが聞こえてきます。カントル自身がギリシア語とラテン語の教師をやっていました。日本に来た時はフランス語で喋っていましたけど……。ハンニバル率いるカルタゴ軍が攻撃してきたことをローマ軍側で語り伝えた有名な句、「ハンニバル、門前に」は危機が迫っているという意味です。“Hannibal ante portas!”――きわめて響きのいい言葉で、僕自身、何度も繰り返したくなる、快感があります。かと思えばカピトリウムとはローマの丘ですが、「カピトリウムのガチョウ」というのは、ガリア人がフランス人を攻めてきた時にガーガー鳴いて知らせたという逸話から来た成句です。誰でも知っている、そういう古代ギリシア、ローマにまつわる常識ですが、これはポーランド語で言っていました。これも、子どもにとってガチョウはよく知っていて、親しみがあり、その鳴き声もわかるけれども、それにカピトリウムという外国語をポーランド語化してさらに形容詞にした「カピトリンスキェ」という、可笑しな単語が組み合わさっている。「サイは投げられた!」「ブルートゥス、お前もか」などは、日本でも有名です。「ガリアは三つに分かたれ…」〔『ガリア戦記』〕や「時は逃げる、ポストゥムスよ」(ホラティウス『カルミナ』II-14)はラテン語の台詞です。

そして、さっき申し上げた音声学の授業が始まり(スライド3)、それがそのまま “fumcekaka…”という無意味な音の連続になだれ込んだかと思うと、子どもたちがみんな変顔づくりを始めます。お互いに変顔を見せ合い、笑い合い、手足を引っ張りあう。子どもたちは、言葉だけではなく身体で戯れ、時には残酷で、時にはいやらしい、大人にはできない、予測不能なありとあらゆる動き方をします。

スライド3

カントルは60歳の時にこの舞台を作っているのですが、たぶん、僕の想像では、もう人生を振り返っている。もう先は長くないと思っていたかもしれない――そういう心境だったと思います。1975年の段階で60歳ということは、当時の社会主義ポーランドの平均寿命を見ればわかりますけれども、そんなに若くはない。もう高齢者です。にもかかわらず、驚くほど、子どもの感性を彼が保存していて、子どもが面白いと思うものを彼自身が面白がっているかということがカントルの顔を見てもわかるのです。

そうするうちに古新聞を読む男が現れ、ボスニアのサライェヴォでハプスブルク帝国の皇位継承者が妻とともに殺されたというニュースを読み上げる。いわゆるサライェヴォ事件ですね。そうして始まった第一次世界大戦の結果、ポーランドは再び独立主権を回復することができたと考えられていたので、大戦はポーランド人にとって非常に重要な事件でした。しかし、映画の中ではまだドイツ語でオーストリア国歌が歌われることを見てもわかるように、ここで描かれている小学校はハプスブルク帝国、オーストリア=ハンガリー帝国内にあるということがわかります。やがて26分頃、ヴィトカツィの戯曲『トゥモル・ムズゴーヴィチ』からの引用、第二のカテゴリーの言葉の洪水、つまり、急に小学校の授業とはかけ離れたような台詞を子どもたちが語り始めます。

それがまたもう一度子どもたちの戯れに戻って、「プロメテウスとは?」という質問があり、それに挑発された子どもたちはすぐに肝臓を連想します。なぜかというと、神話の中でプロメテウスはゼウスの下した罰としてコーカサスの岩山に縛りつけられ、鳥によって永遠に肝臓を啄まれつづけるからです。それは面白い話だからよく覚えている。肝臓という言葉自体にも強く反応する。プロメテウスが何かというよりも、プロメテウスとくれば肝臓だという発想です。次にクレオパトラの鼻。これは日本でも有名です。それから世界の臍という言い方も面白い。大人だと、言葉本来のありのままのイメージを忘却していて、すべてを機能や意味で解釈してしまうけれども、子どもはそうではない。子どもには「臍」というそのものの生々しい感覚と「世界」というものを結びつけることの驚きがある。だから世界の臍を探す。「アキレスの踵〔かかと〕」――僕は字幕を終始「腱」としているので、ちょっと反省しています。もし直せる機会があれば「踵」と「腱」の両方を表示したいところです。なぜなら日本語では「アキレス腱」という比喩をポーランド語では「アキレスの踵」と言うのです。

ちなみに、踵のポーランド語はピェンタ(pięta)ですが、あとから出てくる自動車のギアの「5速」はピョンタ(piąta)です。ここにも語呂合わせの遊戯がある。しかしそれ以前に「ピェンタ/かかと」という単語自体が面白い。聞いても発音しても面白い。踵を持ち上げられてみんなにからかわれる子どもが登場しますが、踵というのは凄く魅力的な場所なのです。イヴは「アダムの肋骨」から作られたという旧約聖書の話。それから「針の耳」。これは説明が必要です。耳は身体の一部位ですが、実は日本語で針の穴というところをポーランドでは針の耳と言います。だから子どもは面白がる。そこにラクダを通すという話。駱駝が針の穴を通るのは難しいというのは、福音書でイエスが言う言葉にあります。続いてラクダという単語自体の語形変化が始まります。それはまるで文法の授業の一場面です。ポーランド語では一つの単語が6つにも7つにも形を変えます。活用・語形変化の遊びです。ラクダに続いて指(palec)という単語を変化させる場面が来ます。Palec, palca, palcem…。

しばらくしてまた『トゥモル・ムズゴーヴィチ』からの引用がありますが、今度は元々のテクストが解体されています。解体され、反復され、吃音のように扱われます。それからこの戯曲からひっぱってきた春とか、花が咲いているとか、蝶々とか、そういうイメージが出てきます。季節は5月なのですが、なぜかみんな白いハンカチを持って悲しみに暮れて登場します。これもなかなか僕らには理解できませんが「5月の祝言、墓支度」ということわざがあります。5月に結婚してはいけない。そうすると、よくないことがすぐ起きる。誰かが死ぬということです。葬式での会話、これも子どもらしくない会話がずっと続く。大人たちの会話の真似です。

そうこうするうちに、おびただしい数の死者の姓名が、3分間にわたって延々と読み上げられます。実は11月1日、カトリック教会では「万聖節」というものを祝います。すべての聖人の日ということなのですが、かつて教会がこういう日を制定した理由は、この時期に元々あった民間信仰の「万霊節」つまり「死者の日」という異教の慣習を自らのシステムの内部に取り組むためでした。このころ教会に行くと、その1年の間に教区で亡くなった物故者の名前が読み上げられる。舞台で読み上げられる名前はどれも聞いたことのあるような、あるいはあり得る名前なので、もしかしたらカントルの実際の知り合いの名前もあったかもしれません。3分間も聞いていて観客が「おや?」と思うのは、ポーランドの貴族、士族に典型的な名前――たとえばゴンブローヴィチとかシマノフスキとか、「スキ(ski)」とか「ィチ(icz)」で終わる苗字――が一つも出てこないということです。出てくるのは農民の名前ばかりです。日本でも明治維新になって身近なものから名字を考え出さなければならなかったように、マムシ(żmija)という名詞とか、静かな(cichy)という形容詞とか、ありとあらゆる手近なものから発想された農民の名前しか出てこないのが不思議です。そうした即物的な姓には微笑ましいものが多いものです。そして、また『トゥモル・ムズゴーヴィチ』からの引用。

次に舞台ががらりと変わり、クラクフ市のかつてのユダヤ人地区カジミェシュの広場にひとり坐りこんだ女優、マリア・スタングレット=カントル(Maria Stangret-Kantor, 1929-2020)がイディッシュ語の子守唄《干し葡萄とアーモンド》を歌います。初演があった、クラクフ市街中心のクシシュトフォリ宮から30分は歩かなければいけないところですが、そこにかつて、中世、ポーランド人の町とは別にユダヤ人の町が作られました。いちばん大きな広場を中心とする町民・市民のいる町がまずあり、その南に国王の城があり、さらにその南に、ユダヤ人を保護・厚遇したカジミェシュ大王(Kazimierz III Wielki, 1310-1370)が造成した町がありました。この子守唄はイディッシュ語なので、一般のポーランド人に意味が分かるとは思えませんが、それなりに有名な曲のようです。

それからまた『トゥモル・ムズゴーヴィチ』からの引用があって、最後はTRUMF, TRUMF, MISIA BELA, MISIA, KASIA, KONFACELA, MISIA A, MISIA B, MISIA, KASIA, KONFACE!という擬似言語のいわばコーダで終わるのですが、MISIAというのは女性を連想させる名前です。BELAというのは「美しい」という言葉の女性形を連想させます。KASIAというのは実際にあるポーランド人の名前です。キャサリン〔英語〕やカトリーヌ〔仏語〕に該当するカタジーナ(Katarzyna)の愛称です。KONFACEはよく分かりませんけれども、ラテン語の「CON一緒に」「FACERE作る・する」を連想する。わからないけれどもそういう連想はある。MISIA A、MISIA BはミーシャA、ミーシャBとも聞こえる。

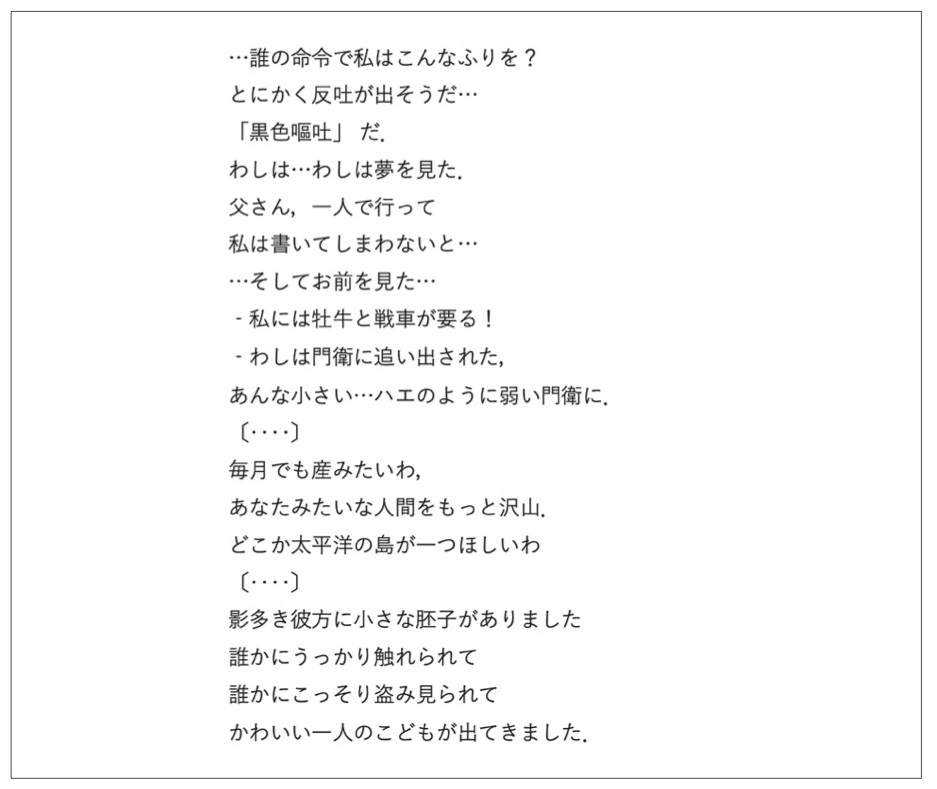

膨大な引用から見ればほんの一部ですが、『トゥモル・ムズゴーヴィチ』からどういう言葉が輸入されているかもスライド4とスライド5で見ておきましょう。「毎月でも産みたいわ」という台詞が、マリア・スタングレットが分娩台のようなもので足を開いていて、その前に揺りかごが置かれた場面で聞こえるのは偶然なのか、仕組まれたものなのかわかりません。太平洋という言葉も、ティモールという具体的な地名も出てきます。ティモールは島の名前ですけれども、ヴィトカツィが第一次世界大戦の前に、友人の文化人類学者ブロニスワフ・マリノフスキ(Bronisław Malinowski, 1884-1942)と一緒に民族学、人類学の調査にニューギニアめざして出かけた時の経験がかなり強烈だったようで、ここにもそうした反映が感じられますが、これは一般の観客が連想することの域を出ていると思います。

またさっき申し上げたような、解体されて並べ替え、反復されたテクストが字幕ではこのようになっています(スライド5)。もちろん現実にはもっと言葉数が多く、この2倍、3倍も聞こえているのですが、日本語字幕では悲しいことに最大でもこの程度しか表示できません。

スライド4

スライド5

有機的な舞台と有機的な経験

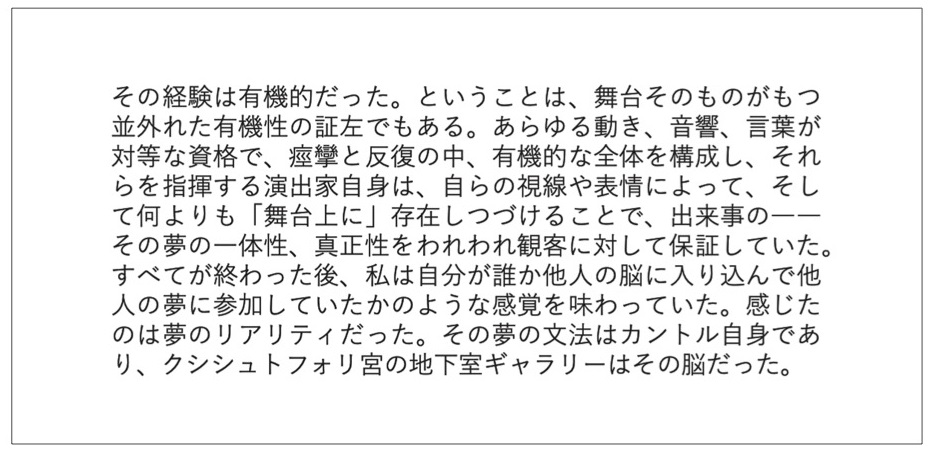

スライド6には、お手元にある参考資料、「私のカントル」という少々気恥ずかしい、感傷的な文章から一節を引きました。僕はここで「有機的な経験」という言葉を使っています。その経験というのは1976年の1月30日に『死の教室』もとい『今は亡きクラスメイトたち』の世界初演を僕が見た時のことなのですけれども、それを有機的と言っていることが一つのミソです。僕はここで「ということは舞台そのものがもつ並外れた有機性の証左である」という論理を展開しています。舞台が有機的だったから僕の経験も有機的だというのは、牽強附会かもしれません。ただ、「あらゆる動き、音響、言葉が対等な資格で、痙攣と反復の中、有機的な全体を構成し、それらを指揮する演出家自身は、自らの視線や表情によって、そして何よりも《舞台上に》存在しつづけることで、出来事の――その夢の一体性、真正性をわれわれ観客に対して保証していた」という、この論理はどうでしょうか。これはいまだに僕が維持することのできる主張です。僕はずっと考えています。もし「有機的」ということが認められるとすれば、それは一体どこからくるのか、と。

スライド6

また「感じたのは夢のリアリティだった。その夢の文法はカントル自身であり、クシシュトフォリ宮の地下室ギャラリーはその脳だった」とも書きました。この地下室の構造を前提に『死の教室』は書かれています。これを見た人は、僕が知っているかぎり日本にはいません。なぜかというとクシシュトフォリ宮では1975年から2年間しか上演していないからです。そのあとは一般的な劇場の舞台で行われたからです。

道徳とか超自我に阻害されていない、フロイトの言ったIdやEsに近い、純粋な子どもの感性が面白いと感じるもの、それをきちんと保存したり再生できたりするというのは簡単ではないと思います。このことと個人の夢のリアリティはどういう関係にあるのか。これはカントルの夢だと言い切ることによって、なおかつ本人が舞台に居続けることによって保証されるようなリアリティというものが考えられるのか。僕の言う舞台の有機性を支えていたのは「子どもの感性」と「夢のリアリティ」だった――僕の仮説はいまのところそんな段階で終わっています。

原作舞台の初演

さていま一度、原作、つまり演劇の『死の教室』もとい『今は亡きクラスメイトたち』の時と場所を大雑把に見ておくと、初演は1975年11月15日、16日、17日。演出家はタデウシュ・カントル(Tadeusz Kantor, 1915-1990)。「カントール」と伸ばす必要はありません。ポーランド語で「カントル」で、アクセントは「カ」にあります。劇団名は「クリコ2」といって、戦前にも造形作家たちが集まってやっていた前衛的演劇集団クリコというグループがあったのを継承した名称です。Cricotは、「これはサーカスだ」というポーランド語To cyrk をフランス語的に読んで(To circ)ひっくり返したもの(Cric ot → Cricot)なので、クリコットと読むのは間違いです。初演の場所はクラクフ市というポーランドの南部にある京都のような古い都の中心部です。かなり古い、錬金術師が住んでいたという伝説も残る建物の苔むした地下室。

この舞台のヴァージョンを大きくⅠとⅡに分けるとすると、Ⅰは最初の2年間、この地下室で行われていたものです。つまり幸いにもヴァイダが撮影しておいてくれたヴァージョンです。基本的にカントルは初演の時点でポーランド人、つまりポーランド語話者以外の観客を想定していなかったと思います。ところが、あまりにも評判が良くて、77年以降、外国に出かけだし、ものすごい数の公演をこなします。なんと10年経たない間に1500回です。「ポーランドでタデウシュ・カントルを見ることはできない。常に外国にいるから」とよく聞かされました。日本では、鈴木忠志が始めた1982年の第一回利賀村国際演劇祭に招待されてやっている。太田省吾が見たのもこの時です。

この二つのヴァージョンの違いを研究することは可能だと思いますが、それはどなたか若い方にお任せしましょう。たとえばヴァイダの映画には記録されている文法の授業がⅡにはない。それはポーランド語がわからない場合にはその面白さが伝わらないだろうと考えられたからではないでしょうか。1986年5月、1500回目の公演ののち、カントルは『死の教室』の上演をやめます。

太田省吾のポーランド

『死の教室』が初演された1975年11月の直前に、太田省吾と転形劇場が初めての外国公演でポーランドの4都市を回っています。このポーランド体験が殊のほか重要だったと僕は考えます。『死の教室』の初演が始まる1週間くらい前に、転形劇場はポーランドを去りました。くわしくカレンダーを見ると、1975年10月20日と21日に3回、ヴロツワフという都市で転形劇場が『飢餓の祭り』という出し物をやります。僕は見ていません。

太田省吾のポーランド体験にまつわる、彼自身が残した一つのとても大事な証言がここにあります――

このポーランド公演で得たことから私の演劇が始まったように思える。遅いテンポと沈黙による表現も、ヴロツワフの劇場の袖で理解したことから考えはじめ、進めたことであり、わたしたち人間にとっての演劇の意味を演劇から考えるのではなく、この世界に生まれ、生きる人間の生から考えなくてはならないという教えも、あの高速分離の中から抽出されたものだったと思う。(「ポーランドへの演劇の旅」1999年)。

私の演劇が始まったという言い切り方、そして遅いテンポと沈黙という表現も、1975年、ポーランドのヴロツワフという町で得た体験に関係づけられていますが、それ以上の詳しいことは言語化されていない。太田省吾にとってのポーランドというのはひとつの大きな謎だと私は感じています。その謎を解く手がかりはもはやないようですが、1975年のカントルの舞台とそれを基にヴァイダが作った映画を知ることによって、こういうものの成立を可能にし、評価することのできた世界であり社会だった「1975年のポーランド」に間接的ながらも触れ、少しは近づくことができるでしょう。

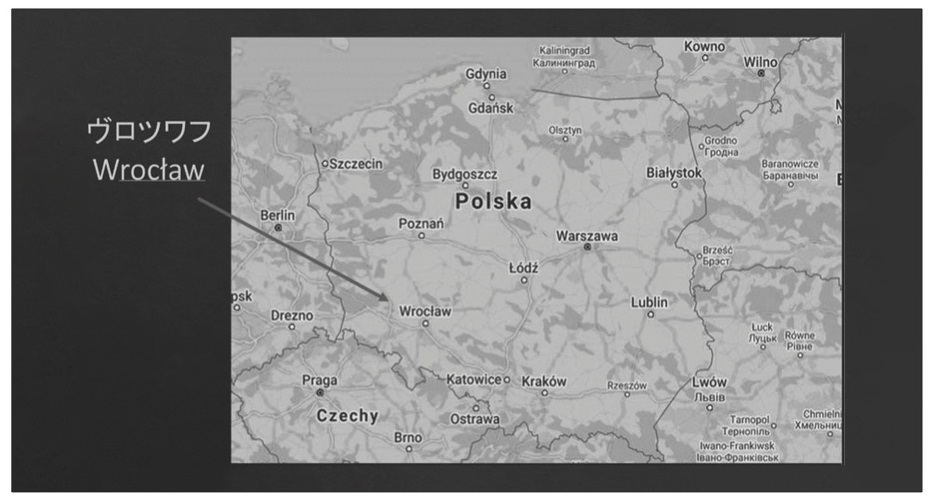

ヴロツワフとは聞き慣れない名前なので、スライド7で見てみましょう。これが現在のポーランド共和国の首都、ワルシャワですね。再三出ているクラクフというのは南にあり、山が近い。ここは現在ウクライナです。ウクライナのリヴィウ(ポーランド語ではルヴフLwów)。ヴロツワフはここです。ポーランド人、ボヘミア人、ドイツ人など様々な政治的勢力が入れ替わり立ち代わり統治した町です。

スライド7

転形劇場はヴロツワフで最初の公演をした後、東に移動し、10月28日から30日にかけて3回、クラクフ市で公演します。これを僕は見ていません。そもそも来ることも知らなかった。僕は1974年10月からクラクフに住んでいたのですが、ある夜、クラクフ公演がすべて終わった10月31日の金曜日、太田省吾さんが僕の家を来訪したんですね。どうやら日本人が一人いるらしいということで探し出してきたそうです。どうしても日本人の力を借りなければならない必要が出てきて、探していたのでした。僕と太田さんの初対面がその時で、亡くなるまでそれなりに面白い関係がずっと続きました。僕は演劇の人間でもないし、研究もしなければ批評もしないのですが、太田さんとは何か通じるようなものを――こちらが勝手にですが――感じていました。比較文学とか文学概論といった自分の授業で、太田省吾の最初の本『飛翔と懸垂』巻頭にある「歌舞考」という素晴らしいテクストを、必ずといってよいほど使ったことを覚えています。「歌舞考」に添えて、その言わばイラストとして、『助六』の中で揚巻が切るみごとな啖呵を録音で学生に聞かせたりしたものです。

11月1日、彼らは次の町ポズナンに移動していった。太田さんもこの万聖節の時期にポーランドにいるということにある意味を見出していたようで、他のエッセイでもこの季節について触れています。これが75年のことで、やがて77年に『小町風伝』が作られ、81年には『水の駅』が東京で初演されますが、83年にまたポーランドへ行きます。5月28日~30日、ワルシャワはユダヤ人劇場での公演から、『水の駅』ヨーロッパ巡業が始まります。太田省吾自身がどうしてもワルシャワから『水の駅』のツアーを始めたいということだったようです。そこにも僕は意味を感じます。その頃はすでに彼の名も随分知られていたせいか、ワルシャワの第三回国際演劇祭初日の招待公演という扱いでした。さらに時代は過ぎて、去年(2022年)の10月、太田省吾が最初に国外公演をしたヴロツワフで、金世一(キム・セイル)という韓国人の演出家が『水の駅』を上演しました。この公演については少し私もウェブ記事を書いていますので、ご関心ある方には次のURLをご覧いただければと思います。

「キム・セイルの『水の駅』をポーランドで観る」

https://www.mizunoeki.online/?page_id=834

「アフタートークと挿入歌」

https://www.mizunoeki.online/?page_id=857

ヴァイダの映画

ヴァイダに戻ります。アンジェイ・ヴァイダ(Andrzej Wajda, 1926-2016)は、カントルより10歳下なのですが、75年の段階ですでに名声高く、色々な映画祭で賞をもらっていました。たとえば74年、僕がポーランドに住み始めたころに公開された『約束の土地』というのがあり、これもデジタル・リマスター版があります。何年か前に東京のポーランド映画祭でその復元版の上映がありましたけれども、ヴァイダの作品でも5本の指に入る傑作だと思います。はっきり申し上げて、僕はヴァイダの大ファンではありません。それでも『灰とダイヤモンド』や『地下水道』、『約束の土地』などは、一度はご覧になっていいと思います。

1976年2月、ヴァイダは言論の自由や表現の自由、スターリニズム批判に取り組んだ、ほぼ社会主義体制批判と読めるような映画『大理石の男』を作りたいと当時の文化大臣ユゼフ・テイフマ(Józef Tejchma, 1927-2021)と交渉し、制作許可を得ます。テイフマは理解のある文化大臣で、日本風に言えば辞表を懐にして、自分の責任ということでいいからやれと言った。2月初めにゴーサインが出たので、ヴァイダは当時としては最高の、世界水準の機材とスタッフとともにすぐクラクフに行って撮り始め、同時に『死の教室』も撮った。5月の天気がいい日をみはからってクラクフが見下ろせる郊外の丘での野外撮影も含めて撮った。ですからこの年にできた『大理石の男』と『死の教室』は、双子のような関係の映画作品でした。

ヴァイダの『死の教室』には、元の舞台にはない場面もだいぶん入っています。最初の方に出てくる舞台裏、暗い廊下とかお手洗いとか、そういう情景ですね。そこに人形をうまく配置しています。それからピクニック・シーン、かつてのユダヤ人地区カジミェシュでのイディッシュ語の子守唄。映画がご専門の方に伺いたいと思うのですが、カメラワークも素晴らしいのではないでしょうか。なかでも、おそらくヴァイダはカントルそのものを撮ることが大事だということを知っていた。指揮者であり、役者であり――僕に言わせれば、これは「本当の私の夢です」と観客に信じさせる、夢を見る本人としての存在――様々な役割をになう存在のカントルは、時として突き放した眼差しも見せる。そうすると、舞台上の奇妙な立体感というか自律感を、混沌が渦巻く舞台を、彼が存在するおかげで、われわれ観客も客観視できる。

また忘れてならないのは、カントルが人形を作り、人形だけではなく小道具のすべてを造形作家として製作していることです。

時代を俯瞰する

スライド8で時代をもう一度俯瞰しましょう。1914年に第一次世界大戦が始まります。カントルが生まれたのは大戦中の1915年です。18年にポーランドは一応復興するのですけれども、当時すでに成立していた社会主義ソヴィエトと戦争を続け、その決着がつくのは21年です。当時カントルは6歳、カントルの芝居には戦争の影が常にある。カメラのようなものが実は銃であるという仕掛けがこの舞台でも他の舞台でも出てくるし、掃除夫がモップのような掃除道具を振り回すと、凄まじい音とともに、まるで死神が登場したかのように子どもたちがなぎ倒されていくシーンもあります。ちなみにヴァイダが生まれたのが両大戦間期の中間点、1926年です。39年9月1日にドイツのポーランド侵攻があって第二次世界大戦が始まる。

スライド8

この2016年にポーランドで制作されたDVDは、ヴァイダが亡くなる半年くらい前にできたのですが、彼はそれを見ることができてよかったと思います。このデジタル修復版に僕が新たな字幕を付けたものを今日はご覧いただいたわけです。僕の知る限り、このDVDは、日本国内には僕が持っているこれ一枚しかありません。

場所を俯瞰する

もう一度場所のおさらいですけれども、スライド9は現在のヨーロッパの政治地図です。これがポーランドで、これがウクライナ。これがドニプロ(ドニエプル)河で、これがキーウです。この濃い緑色で塗った地域がガリツィアです。イベリア半島にあるガリシアと綴りがほとんど同じで、発音は言語によって違うのですが、日本でガリツィアと言った時には、このハプスブルク帝国の一番北の自治区のような歴史上の地方を指します。スライド10はその拡大図です。カントルが生まれ育ち、9歳まで住んでいた田舎町がヴィエロポーレ(Wielopole)です。ガリツィアの首都リヴィウと、ポーランドの古都クラクフのほぼ中間地点にある小さな町です。

スライド9

スライド10

最後に、故郷ヴィエロポーレについてカントルが言っていることで締めくくりたいと思います。カントルの作品にはユダヤ的な要素が多いのではないかという質問をよくいただきますが、これは正確には「多い」のではなくて、ポーランド文化と「渾然一体となっている」と表現されるべきで、『死の教室』もその状態を実に見事に描いている。ローマン・カトリック的なものとユダヤ教的なもの、あるいはユダヤ的身ぶりとポーランド的な身ぶり・仕草・表現が、クラスメイトたちの中でも同居している。さらには地中海文明に由来するもの、カトリック的なもの、ポーランド的なもの、ユダヤ的なもの――それらが分かちがたく融合しているのが自分の子ども時代だったし、自分たちの環境だったというのが、カントルの証言だと思います。

スライド11に掲げたのは、1883年の地理事典にあるヴィエロポーレという項目です。ユダヤ人が多く、彼らの衣裳のせいで、外観上シュテットル、つまりユダヤ系住民が圧倒的に多い町のように見えると記述されています。住民人口1023人の内、ローマン・カソリックは558人、ユダヤ人は465人と書いてありますが、キリスト教徒である農民は町の外で生活しているわけですから、街中では基本的に町民のユダヤ人の方が目立つわけです。

スライド11

これはカントル自身の言葉です(スライド12)。「東ポーランドによくある小さな町だった」とありますが、ぜひご記憶いただきたいのは、このヴィエロポーレのような町はたくさんあったということです。「私はカトリック教会とシナゴーグの落とす影の中で育った」。つまり両方の聖堂が見える生活空間だったということですが、ローマ教皇ヨハネ=パウロ二世となったカロル・ヴォイティワ(Karol Wojtyła, 1920-2005)も同じようなことを語っていました。彼がローマ教皇になって最初にヴァチカンで謁見したのは幼馴染みのユダヤ人でした。ヴォイティワの生まれ故郷、ヴァトヴィーツェ(Wadowice)という町もまたヴィエロポーレと同じような構造で、同級生にユダヤ人もいたし、大家さんもユダヤ人だった。当時イタリアの新聞が驚きをもって報じたのは、ローマ教皇になった人間がシナゴーグに行っていた、これまでのイタリア人教皇ではあり得なかったというようなことでした。それほど、第二次世界大戦よりも前、何百年にもわたって、かつての《ポーランド共和国》(ポーランド王国とリトアニア大公国の連合国家)の領土にはユダヤ人がきわめて多かった。そこは世界で1番ユダヤ系人口の多い地域だったので、ある意味では当然なのです。カントルが「共生」という言葉を使っていることにご注意ください。

スライド12

この写真はヴィエロポーレ教区司祭館、カントルの生まれたカトリックの教区司祭館です(スライド13)。タデウシュ・カントルのおじさんがカトリックの司祭でした。

スライド13

最後になりましたが、舞台で使用されていた音楽についてのご質問が多いので、スライド14でご説明しておきます。これは《ワルツ・フランソワ》という、20世紀の初めにポーランドで作曲された一種の流行歌です。このワルツの使い方も面白いと思います。抒情性と同時に舞台上のグロテスクやカオスなものを極めて面白く、塩梅よく配置しています。

スライド14

来場者を交えた質疑応答

――それでは、客席の皆さんからのご質問を受けたいと思います。

質問者A 貴重なお話をありがとうございました。僕はカントルの作品を今回初めて観たのですが、今回の作品では、カントルは指揮者のようなことをしていましたが、他の作品でも同じような感じなのでしょうか?

関口 同じです。

質問者A どういう理由でそうしているのか、言葉が残っていたりするのでしょうか?

関口 彼自身がうまい言葉で明晰に書いているとは思えません。僕もまだ考えの途中でうまくはいえないのですが、舞台にリアリティを与える説得力と関係があるような気がします。もちろんすごく単純な意味で指揮ということもあったのだと思います、キューですね。でもそれ以上に彼がそこに存在すること自体が重要で、そこで彼は「これは私の夢なのだ」と、言わば「保証」していたような感があります。

質問者A ちなみに先生が観られた時と今回の映像とは、指揮のやり方に違いはありましたか?

関口 もう50年も前なので覚えてないです(笑)。

――初演の舞台の経験について、関口先生のご著作で、他人の脳に入り込んでいるかのようといったフレーズで語られているのが印象的です。

関口 同じ表現を何回も使っていますね。カントルという具体的な生身の人間の脳の中、夢の中で生起することに自分も立ち会ったような感覚。そこからくるリアリティです。カントルが何らかの理論とか、生半可なアイデアでやってみようとか、構成主義でやってみたのだというふうには僕にはどうも見えないです。もっと生理的、直感的に、あらゆる音と言葉と動きの選択を、彼は本能的にやっているとしか僕には思えない。その本能的な選択に、これは自分の夢なのだからという自信が感じられる。

質問者B 初演の会場であったクシシュトフォリ・ギャラリーについてくわしくお伺いしたいと思いました。今と同じように「ギャラリー」として使われていた場所なのでしょうか?

関口 そのように使われていました。建物も古いし、地下室も古く広大な迷路のようで、ギャラリーとしては1950年代から、主に前衛的な造形作家たちが自分のものを展示していました。そこでハプニングやお芝居もやってみようということになった。それでたくさん部屋があるなかでここを使ったのだと思います。今ではすべて綺麗になって、白々とした面白みのない今風のギャラリーになってしまった。

質問者B ここでは2年間だけ公演をして、そのあとはホールで公演されているということですか?

関口 そう、僕は考えています。

質問者B そのホールでの公演も、先生はご覧になったのですか?

関口 日本のPARCO劇場でやったものを観ています。

質問者B やはり初演のギャラリーの上演とは違いましたか?

関口 別物だと思います。それから役者も違っていました。

質問者C 今、拝見したものは、私から見たら子どもが過ごす気楽な感じで、私の小さい時も、こんな学校だったら楽しく行けたのにと思いました。人形は子ども時代のことなのでしょうか?

関口 そういう解釈が普通ですね。最初の登場にはなかったが、2番目の登場時に役者たちが自分の子ども時代の人形を抱えて出てくる。人形が出たり出なかったりする。あれも分析したら面白いでしょうね。人形があるとないとでは相当、効果が違うと思います。

――基本的なことですが、『死の教室』で使われている段々になっている机は、ポーランドでは一般的な学校の机なのでしょうか?

関口 あの頃のものとしては一般的だと思います。1994年にセゾン美術館と伊丹市立美術館で美術作家としてのカントル展が行われた時、最初のヴァージョンの人形と机を持ってきています。1500回も上演すれば人形も壊れるでしょうから、歴史的には、人形にもいくつかのヴァージョンがあったと思います。だから日本はカントルに関して特殊で貴重な体験をしていると言えそうです。

質問者D 私は初めて観たのですが、人形を持って自転車で走っている人物などは「息子よ」と話しかけていたような気がしたし、婦人科の診察台のようなものも出てきましたが、大人と子どもを行き来している舞台なのでしょうか?

関口 そうですね。「息子よ」というのは別の戯曲からの引用です。

質問者D 呼びかけているわけではないのですね。

関口 はい。

質問者D あれは意味のある台詞だけど、文脈からは外れているというか‥‥。

関口 そうですね。ちなみに最後に出てくる、のけぞった人形は鬼滅の刃の登場人物、煉獄さんにも似ていますね(笑)

――まだまだ伺いたいことがたくさんありますが、今日の関口先生のお話を踏まえて、再び上映を見る機会があることを願っております。本日はありがとうございました。

(2023年12月22日、京都芸術大学 映像ホールにて)

〔初出:『京都芸術大学 舞台芸術研究センター紀要 2023年度』2024年3月、pp.131-157。WEB再掲にあたって来場者を交えた質疑応答を追記している〕

関口時正(せきぐち・ときまさ)

東京大学仏文学科卒。東京外国語大学名誉教授。ポーランド文化専攻。著書に『白水社ポーランド語辞典』(共編)、『ポーランドと他者』(みすず書房)、訳書にイヴァシュキェヴィッチ作『尼僧ヨアンナ』(岩波文庫)、『ヤン・コット 私の物語』(みすず書房)、ミツキェーヴィチ作『バラードとロマンス』、同『祖霊祭 ヴィリニュス篇』、『ヴィトカツィの戯曲四篇』、ゴンブローヴィチ作『ブルグント公女イヴォナ』、プルス作『人形』(以上は未知谷刊)、シリーズ『ショパン全書簡』(訳者代表・岩波書店)など。