タデウシュ・カントル『死の教室』上映 & ミニレクチャー レクチャー資料 関口時正「私のカントル」

このテキストは、2023年12月22日開催「タデウシュ・カントル『死の教室』上映 & ミニレクチャー」にて配布されたものです。

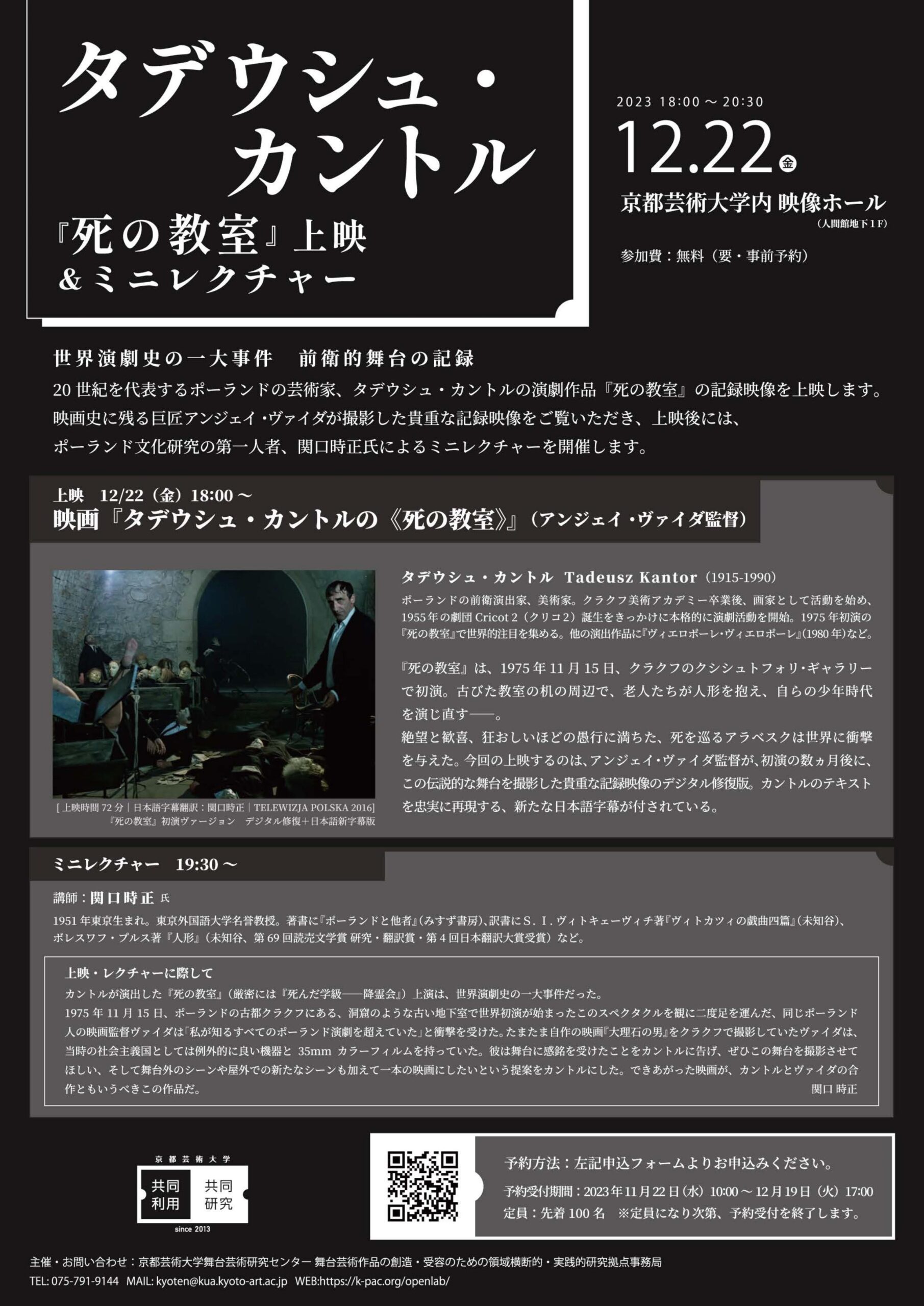

「マネキンに化粧するカントル」 © Tadeusz Rolke / Agencja Gazeta 1983

1975 年晩秋、クラクフのクシシュトフォリ・ギャラリーでの『死の教室』(本来の意味は『死んだ学級』)初演――これを見る前と後とでは、私は多少なりとも違う人間だったと思う。私の中で変化が起こった。それがどういうものか、はっきりさせることはできそうにない。ただ当時も今もわかっているのは、自分が衝撃を受けたということだけだ。自分の中の「底」が一段深く、掘り下げられたか。違う視力を得たか。

まるで神秘家か何かのように人差し指を口にあて、このことは決して誰にも語らない、このことについては誰とも話をしない――そう私はひとりごちた。その晩の経験を分節化し、伝えようとするのは不毛、無意味だという確信があった。それは一種の諦めであり、絶望にも近い状態だった。

その経験は有機的だった。ということは、舞台そのものがもつ並外れた有機性の証左でもある。あらゆる動き、音響、言葉が対等な資格で、痙攣と反復の中、有機的な全体を構成し、それらを指揮する演出家自身は、自らの視線や表情によって、そして何よりも「舞台上に」存在しつづけることで、出来事の――その夢の一体性、真正性をわれわれ観客に対して保証していた。すべてが終わった後、私は自分が誰か他人の脳に入り込んで他人の夢に参加していたかのような感覚を味わっていた。感じたのは夢のリアリティだった。その夢の文法はカントル自身であり、クシシュトフォリ〔Krzysztofory〕宮の地下室ギャラリーはその脳だった。

地下室の湿って冷え冷えとした石の壁はかびと中世の臭いを放っていた。この建物や地下室、辺り一帯にゆかりのあった錬金術師クシシュトフや魔法使いトファルドフスキ〔Twardowski〕の伝説について、当時の私は何一つ知らなかった。だが知っている必要すらなかった。「情報」は無用だった。地中深く降り下った、暗い、どのようにどこまで続くとも知れない長い、連続する地下室は、それ自体に抵抗しがたい力、沈黙の圧迫感があった。カントルはどうしてもあの地下室を必要としていたと私は考える。彼の藝術にとって、それは代替のきかない空間だった。あれがなくては、彼の芝居はずいぶん力をそがれたに違いなかった。

あの時のクシシュトフォリ・ギャラリーはもうない。2015 年 6 月 20 日、そこを会場としたマレク・リシャンスキ〔Marek Lisansky〕の写真展「私のコシーツェ〔Košice〕。私のクラクフ」を、リシャンスキと一緒に見に行き、この眼でそれははっきりと確かめた。名前は同じだが、最近の改修の結果、それはまったく別物になっていた。白々として衛生的な、明るい地下の展示場になっていた。自分の芝居のための巨大な objets trouvés として、そこでなら生きられる世界、自分自身でいられる世界として、タデウシュ・カントルがあれほど必要としていた、カノニーチャ〔Kanonicza〕通りでさえ、クラクフでさえ、40 年前と同じではない。

クラクフから来た作家は、東京に閉口していた。しかし、今日もし彼がリネク・グウヴネ〔Rynek Główny 町の中心の大広場〕、あるいはグロツカ〔Grodzka〕通りに降り立ったとしたら、何と言うだろうか‥‥?

その前と後とでは、自分が変わったと感じる、それどころか本当に変わってしまうような演劇体験。『死の教室』の外にも、人生で二度そういうものに出会った。一つは演出家・舞踏家の土方巽(1928-1986)の舞台であり、もう一つは宝生流の能役者、高橋進(1902-1984)がシテを演じた古典能、『杜若』だった。

これらの三つはどれも、読解を拒んでいた。非文学的だった。舞台上で作り出されるものは、意味をめざしてはいなかった。逆に、少しでも意味らしきものが現れると、たちどころにそれを蹴散らした。中でも一番純粋なケースは、高橋進の舞だったかもしれない。彼が舞ううちに――長い、催眠作用のある舞だった――舞台の上には、何かが、何かアモルフなもの、名状しがたいものが存在しはじめた。その何かは、謡曲が物語るすべての「登場人物」――業平という詩人、そのかつての恋人、そして杜若――の要素を内包していた。若女の面をつけた男の高橋は、業平の冠をかぶり、彼の昔の恋人の唐衣を着た女に身を変えた杜若の精として舞う。能役者の動きから生まれる、透明にして多層の、渦巻き、わだかまるその何ものかの中には、男も、女も、植物も溶け込んでいた。その何ものかは、それらすべてであると同時に、もはやそれらのいずれでもなかった。

そもそも私に、あの時クシシュトフォリで耳にし、目にした記号から、一体何が読みとれただろうか。ポーランドに行って一年たったかたたないかという頃だった。私のポーランド語はあいかわらず情けない水準にとどまっていた。それでも、同じ質問をあの時『死の教室』初演に立ち会ったポーランド人たちにしてみてもいい。そしてたとえば劇中ふんだんに、しかも破壊的な仕方で使われていたヴィトキェーヴィチの『トゥモル・ムズゴーヴィチ』からの引用、断片などを、あなたはどう「処理」していたのかと、尋ねるのもいい。その後私は――色々な機会に――当時の観客だった人々に会ったが、彼らの記憶も私と似たようなものだった。並外れて強烈な体験、そして文学的読解の拒否ということだ。

同じ年、私はヴィスピャンスキの『解放』、『十一月の夜』そのほか、いくつかの演劇を見た。それらの場合、見終わった時にはきまって、自分の語学力の未熟さと(もっとも広い意味での)「テクスト」に関する無知から来る強い欲求不満と同時に、いつしかポーランド語をマスターし、充分な知識――とりわけポーランドの歴史や文学に関する知識を身につけたあかつきには、こうした芝居がよりよく「理解」できるだろうという希望もいだきながら、劇場を後にした。タデウシュ・カントルは、そんなことは一切、私に求めもしなければ、期待もしていなかったし、おそらく他の観客に対してもそうだった。小学校の長椅子の上、ずんずんと予期せぬ形でそそりたってゆく子どもたち=マネキンたち、自らかかえた窓から終始内部を覗き込む女、飼い葉桶の中で転がる球の重い、轟くような音――それらすべてが一緒になって作用し、言葉を超えた力で迫ってきた。

*

私たちはロビーの片隅に三人で腰かけていた――タデウシュ・カントル、リラ・クラシツカ、それに私である。渋谷駅にほど近いホテル――東急イン。私たちの話題はフェリクス・ヤシェンスキ〔Feliks Jasieński〕だったり、クラクフの町だったりした。彼らは終始、ヤシェンスキと言わずに、マンガ〔Manggha ―― ヤシェンスキの渾名〕と呼んでいた。渾名は便利だ。その上、世代の違いはありながらも、ヤシェンスキという人物が彼らにとって親しい存在だということが見てとれた。カントルは暖かく、やさしい、人懐っこい微笑と少年のようなまなざしをしていた。――

当時彼らは東京のパルコ劇場で公演中だった(1990 年 3 月 16 日~22 日『くたばれ、藝術家たち!』、3 月 24 日~4 月 1 日『もうここには二度と戻らない』)。カントルは半年後に世を去る。リラ・クラシツカ(Lila Krasicka 本名マリア・プロシュコフスカ=クラシツカ、1918-1991)〔占領中の地下演劇時代からずっとカントルと活動をともにした女優〕に、ヤシェンスキの話を聞くということだけが目的で、私はホテルに出かけて行ったのだった。ところがカントルも彼女についてきたのである。Manggha の話なら自分も加わりたいというのである。その頃私は「世紀末ポーランドの NIPPON」(1990年 8 月 17 日~12 月 2 日、東京、大阪、札幌)という展覧会の監修者として、その準備をしていた。その図録に載せるために、ヤシェンスキの文章を訳したり、彼に関する自分のエッセイを書いたりしていた。というのもヤシェンスキこそ展覧会の主人公であったからだ。そしてリラ・クラシツカは彼の遠い親戚だったのである。

私たちの話の内容に、これといって重要なものはなかった。結局それを何かに使うということもなかった。二人はくつろいでいるという印象だった。ようやく一息つける時間がやってきたのだろう。ひたひたと周囲を満たす「異なり」、「違和」、通訳やら批評家やらジャーナリストやらとの格闘、四六時中迫られる説明、フランス語を話しつづけなければならない状況――そうしたことを離れて、ポーランド語でのんびり他愛もないことを話しあいながら、彼らは休息していた。話が演劇や彼自身の仕事に及んでも、カントルが不機嫌にならないのは少々意外だった。東京巡業の間に発生しつつあったさまざまな問題にも、彼は片手を振って、諦めたとでも言わんかのように、それでいて好々爺然として微笑んでいた。

私は今にいたるまで、あの時のタデウシュ・カントルの暖かく、やさしい微笑を胸に秘めている。

自分の子供たち=マネキンの唇に紅をさす時も、きっと彼の眼は、似たような、けれどもより緊張し、愛情のこもった微笑で光っていたことだろう。

彼の訃報に接して、私は人差し指を口にあて、ひとりごちた――もう二度とカントルについて、彼の演劇について語らない、それは無意味だ、と。これで彼の演劇は本当に終わった。それはたしかに存在した、現実の出来事だったが、蒸発し、消滅した。それについてのお喋りは不毛どころではない。禁じられるべきだ――私はそう思った。

〔出所:『カントル 形跡/KANTOR TROPY』テアトル・アマレヤ TEATR AMAREYA編・2015 年刊・最終章・ノンブルなし。Tokimasa Sekiguchi, Eseje nie całkiem polskie, Kraków 2016, pp. 267-271 所収のポーランド語テクストを著者自身が日本語訳したもの。2023 年 8 月 26 日、固有名詞の原綴など補記〕

関口時正(せきぐち・ときまさ)

東京大学仏文学科卒。東京外国語大学名誉教授。ポーランド文化専攻。著書に『白水社ポーランド語辞典』(共編)、『ポーランドと他者』(みすず書房)、訳書にイヴァシュキェヴィッチ作『尼僧ヨアンナ』(岩波文庫)、『ヤン・コット 私の物語』(みすず書房)、ミツキェーヴィチ作『バラードとロマンス』、同『祖霊祭 ヴィリニュス篇』、『ヴィトカツィの戯曲四篇』、ゴンブローヴィチ作『ブルグント公女イヴォナ』、プルス作『人形』(以上は未知谷刊)、シリーズ『ショパン全書簡』(訳者代表・岩波書店)など。