シンポジウム「文化政策の更新に向けて」レポート|河﨑 伊吹

_

_

1.はじめに

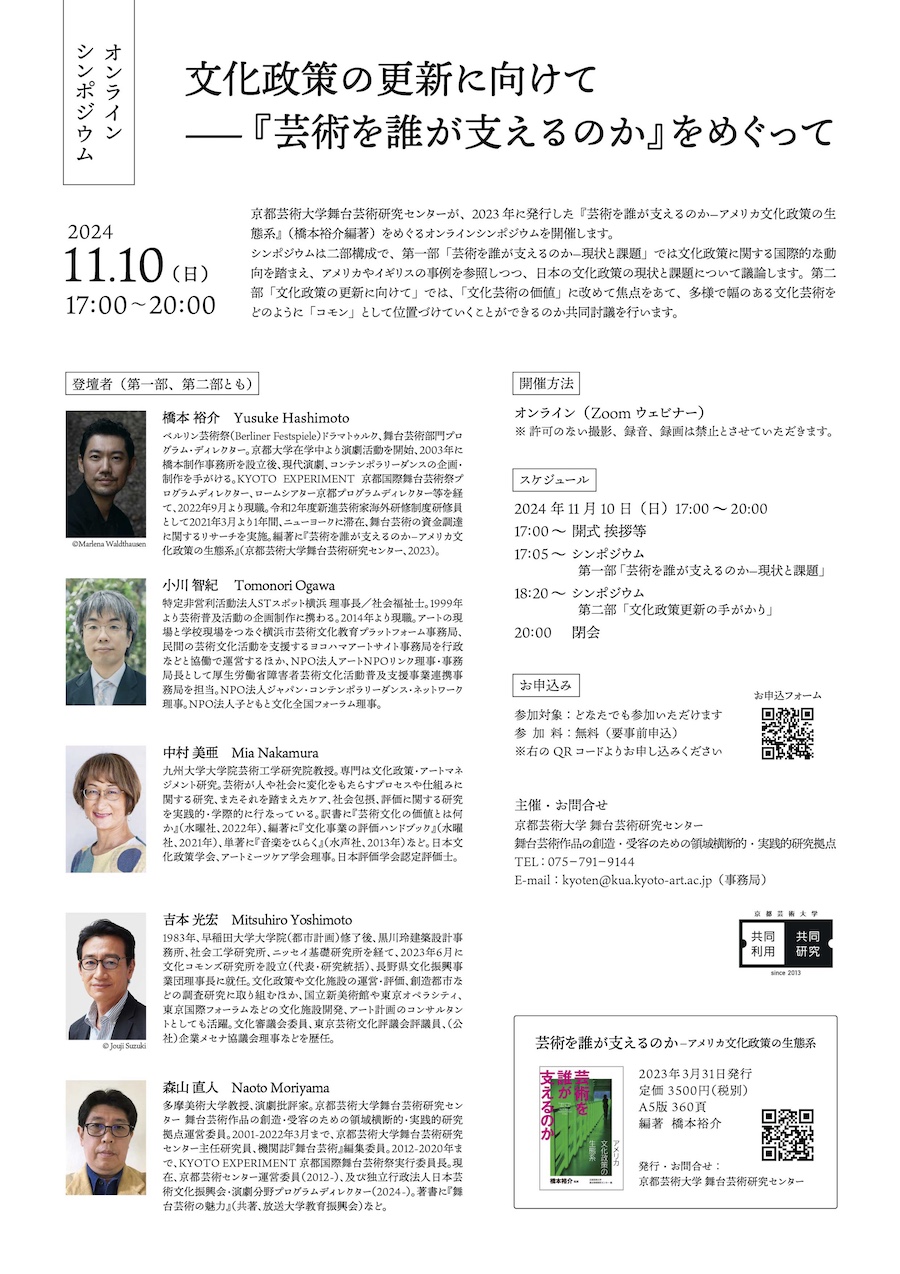

オンラインシンポジウム「文化政策の更新に向けて――『芸術を誰が支えるのか』をめぐって」では、芸術を支えるための資金を、誰/どこから、どのように獲得するのかという議題が、多角的な視点を交えて検討された。シンポジウム全体は、第一部「芸術を誰が支えるのか―現状と課題」、第二部「文化政策の更新に向けて」の二部で構成され、時間の都合上これからの文化政策について議論が尽くされたとは言い難いものの、いくつかの重要な提言がなされた。加えて、議論の出発点が登壇者の実体験や現状に基づくものであり、かつ視聴者の実感としても非常にアクチュアルなテーマであったため、極端な抽象論や理想論に陥ることなく、地に足のついた議論がなされていたことも評価すべき点であるだろう。

2.シンポジウム概括

2-1.第一部「芸術を誰が支えるのか―現状と課題」

第一部ではまず、吉本光宏氏によって「予算から見た主要国の文化政策の国際比較」、「日本における芸術支援を巡る現状」について基調発言がなされた。ここでは、日本の国家予算に占める文化予算の割合が主要国の中で最低であること[1]、地方自治体の文化予算は文化施設の運営に投じられ、助成や自主事業に回る予算が少ないこと、日本芸術文化振興会、企業メセナ協議会設立時から現在までに多様かつ地続きの問題が議論されていたことが、議論の前提として提供された。

この基調発言を受け、橋本裕介氏からは、「あいちトリエンナーレ『表現の不自由展・その後』」で明らかとなった、芸術文化に関わる者と世論との公的資金の投入に対する認識のギャップが問題意識として共有された。

中村美亜氏からは、公的な文化政策における芸術観が、明治時代に日本に輸入された「芸術」概念の影響を受けて規定されていること[2]、および「文化芸術推進基本計画(第4次基本方針)」に示された文化芸術の意義が社会的意義に偏っていることが指摘された。以上のことから、現在の文化政策の問題点として①ジャンル別の文化芸術観、②作品のみを評価、助成の対象とする作品中心主義、③芸術はポジティブな価値を持つという無責任な性善説を挙げ、各々の支援団体が芸術の複数性を前提としたビジョンを掲げ、その役割を果たすことの重要性を主張した。

小川智紀氏は、芸術の価値が本質的/経済的/社会的価値といったそれぞれの側面から、全体を包括的に議論する場が少ないことを指摘し、本シンポジウムのような場を設ける必要性を強調した。

2-2. 第二部「文化政策の更新に向けて」

第二部では第一部での議論を受け、司会の森山直人氏から、文化の価値をどのように語るのか/決めるのかという議題が提示された。これを受け、中村氏からは文化芸術の価値をどう評価するのかについての、小川氏からは中間支援組織の実情を踏まえたアートの非営利性についてのプレゼンテーションが行われた。

中村氏は、自身の訳書『芸術文化の価値とは何か―個人や社会にもたらす変化とその評価』における英国の〈文化的価値プロジェクト〉での議論を引きながら、文化的価値の本質は「体験の価値」であると主張し、その中には①振り返りの機会を与える、②変化が起きる状況を生み出す、③社会関係資本を築く、④アイデンティティ、プライドを育む、⑤ウェルビーイングに貢献する、の5つが含まれていると述べた。そして、こうした価値のアウトカムを上手く説明できていないことと[3]、活動評価と事業設計の評価が一緒くたに語られている現状を問題として定め、そうした価値を可視化するために、アウトカム・ハーベスティングを用いた発展的評価の実践を行いアドボカシーへと繋げていく重要性を主張した[4]。

小川氏は、現在の文化政策の全体状況がどのようになっているのかを把握している人間がいないこと、文化政策を動かすべき中間支援組織も施設運営に振り回され十分に力を発揮できていないことを指摘し、一般に認識されている芸術の価値が文化施設の価値までしか合意されていないのではないかと主張した。また、NPOは政策提言やネットワークの構築といった役割も持っているにもかかわらず、予算や人員の不足によって、これらの役割が果たせていない現状と、アートの非営利性が十分に議論されておらず、市場原理や生産性などと結びついた「監査文化」が浸透し運営上のハードルになっている現状が指摘された。

これを受け、橋本氏は民から民へのお金の流れを開拓できていないことを具体的な課題として挙げた。また、中村氏が挙げた芸術の価値のうち、②と④に対する意識が後退していることを指摘し、芸術活動における「卓越性」を改めて議論する必要があると主張した[5]。また、吉本氏は芸術の多様な価値(経済的/社会的/地域的価値)が文部科学省に担わされており、これによって文部科学省が本来取り組むべき本質的価値に注力できていない現状を指摘し、国、地方公共団体の中での文化政策の位置づけを考える重要性を主張した。また。文化政策にアーティストの語りが欠けていることを指摘し、政策的要請に対して、アーティストの側から、その要請を道具化していくような姿勢を持つことで、文化政策とアーティストが共存し、相互発展できるのではないかと主張した。

橋本氏の発言に対して、中村氏は日本における芸術の「卓越性」を語る言語が確立されておらず、また確立するための場もないという現状から、文化政策に関わっている自分たちの言葉に説得力を持たせる必要があると応じた。また、小川氏はアーティスト達との議論がサバイブの方法に偏っていることを挙げ、文化芸術を取り巻く状況が窮地に立たされていることを指摘した。また、②と④の価値について、行政の資金を使う際にこれらを自ら規制してしまう恐怖感を吐露し、民間と行政の棲み分けを促進し、全体としてやり繰りするための生態系の構築を主張した[6]。

ここで、森山氏から生態系を中心として議論を進めるよう方向づけがなされた。

これを受け橋本氏は、単独で存在している文化芸術活動はないと指摘し、問題は個別の文化芸術活動が既に築いている生態系を可視化していくことだと主張した。そして、この役割は現場と政策の両方に目配せができる中間支援組織に期待したいと述べた。これに対して中村氏は概ねこれに同意しつつも、自発的に活動が組織できなければ上手くいかないのではないかと懸念を示した。加えて、米国にはストラテジック・プランニングのための助成があることを例に挙げ、自らの活動を省みるために、評価とプランニングへの助成の導入を提案した。吉本氏は文化芸術が多様化している中で、その枠の中だけで生態系を考えることの限界を指摘し、隣接分野も含めた生態系を構想すること、またその構築については、個々の中間支援組織の生態系を整理することから始めることを主張した。この発言を受け小川氏は中間支援組織が割ける人的/資金的リソースの少なさと上から作らされた中間支援組織が今後形骸化する恐れがあることを指摘し、『美術手帖』などのジャーナリズムに芸術に収まらない全体を俯瞰する役割を期待すると述べた。

最後に、視聴者から「表現者自身が芸術を支える意識が少ないように思う。」とのコメントを受け、橋本氏からアーティストも芸術を支えている当事者であると意識し、例えば「成功した」アーティストが若手のファンドレイジングに寄与するような活動をすることも必要だと指摘した。また。吉本氏は日本の寄付税制の充実を挙げ、個人からの資金の受け皿となるような仕組みを制度化することを提案した。

3. 生態系への期待

本シンポジウムでの議論のうち重要な論点を執筆者なりに抽出するならば以下の3点となるだろう。すなわち、①公的資金投入に関する認識の問題(何を芸術と呼ぶのかも含む)、②芸術活動を、社会の中で/それ自体において、どのように評価すべきか、③芸術活動の生態系をいかに記述するかである。

さて、ここで芸術文化にかかわる若手の立場から、生態系モデルの構築について議論の中では指摘されていない可能性について考えてみたいと思う。

仮に本シンポジウムで提案されたような、個々の中間支援組織が既に構築している関係性を生態系モデルで可視化することができたとしよう。このようなモデルが構築された前提に立つとき、私たちは生態系の構成員にとって次なる生態系が暗に予告されていることに気がつく。個々の中間支援組織を中心とした生態系をサンプルA、B、Cとしたとき、これらのサンプルの内、同様の機能を有する生態系の構成員を結節点としてメタ生態系を構築することで、この予告は可視化される。より具体的な話をしよう。中間支援組織Aが、自らのストラテジック・プランニングにしたがい、生態系を広げていきたいと考えたとする。そのような状況においてメタ生態系は、潜在的な隣接分野の実施団体を可視化しているため、どのような条件をもつ団体と繋がることが必要で、どのような団体と繋がることが可能かを教えてくれる。つまり、生態系の構築は、資金や人材、コンテンツ、アイディアの繋がりを可視化し、定性的、定量的な評価を可能にするだけでなく、中間支援組織の活動そのものを発展させていく可能性があると考えられる。

なおかつこの恩恵は、なにも中間支援組織だけが預かるわけではない。執筆者のような若手が自らのアイディアを実現させるためには、自らの実力を愚直に積み上げていくだけでなく、そのアイディアを実現させるための場を、ときに人脈を作る社会性や運を総動員して確保しなければならない。このとき、メタ生態系を参照することで、潜在的なステークホルダーが明確化され、どのような組織、ないし個人に働きかければ実現できるかが多少は明るくなるのではないだろうか。加えて、当然自らのアイディアの社会的なアウトカムを精査する必要があるため、活動自体がよりブラッシュアップされることが期待できる。

ここまで述べてきたものの、生態系モデルは万病に効く薬ではない。最も大きな弱点は、生態系モデルが記述されたとき、既にそのモデルは過去のものとなってしまう点だろう。常に動き続ける生態系を記述し続ける労力は計り知れない。本シンポジウムでも議論に挙がった誰が生態系を記述するのかという問題は、一度生態系を記述できたとしても付きまとう。誰が誰がと言う前に、いま一度自らの活動を振り返り、自身の活動に関する生態系を見回してみることから始めてみたいと思う。

註

吉本氏のプレゼンテーションでは文化庁と早稲田大学による合同調査「諸外国の文化政策等に関する調査・研究」(令和5年度文化庁と大学・研究機関等との共同研究事業)が参照され、日本、米国、ドイツ、英国、フランス、韓国の比較がなされた。

https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/pdf/94076501_01.pdf

中村氏によると、文化芸術基本法(平成二九年改正)第三章に挙げられている芸術、メディア芸術、伝統芸能、芸能、生活文化・国民娯楽・出版物及びレコード、文化財、地域文化は、西洋から委嘱された「芸術」、ないし「芸術制度」によって整備されたジャンルが芸術から芸能までの4種であり、残りの3種はより広範な文化として定義されており、これらを明確に分ける境界があるかのように捉えられている。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/kihonho_kaisei.html

中村氏はアウトカムを直接アウトカムと間接アウトカムに分け、特に直接アウトカムが何であるのかの説明ができていないと指摘している。

アウトカム・ハーベスティングとは、評価の専門家などが事業の実施団体の活動に参与し、ワークショップを通してアウトカムを「耕耘」する、伴走型事業改善評価のこと。実施団体だけでは評価しきれなかった現場の中で生まれてくる新しい価値を、専門家などが第三者として発見・評価することができる手法(文化庁・九州大学共同研究チーム編『文化事業の評価ハンドブック 新たな価値を社会にひらく」水曜社、2021年)。

橋本氏はこの語を「創造性、クリエイティビティが作品に高い水準で結実し、一定程度人口に膾炙している状況」と定義し、卓越性は両義的な意味で空間的/時間的に波及すると述べている。

この生態系という言葉について、橋本氏が執筆した「芸術を誰が支えるのか アメリカ文化政策の生態系」では、一貫して助成や寄付などの資金の流れを中心とした生態系について中心的に論じられている。一方で、中村氏が翻訳した「芸術文化の価値とは何か―個人や社会にもたらす変化とその評価」では、資金だけでなく、人材、コンテンツ、アイディアまで含めた広範な意味での生態系を想定している。

_

参考資料

橋本裕介編著『芸術を誰が支えるのか:アメリカ文化政策の生態系』京都芸術大学舞台芸術研究センター、2023年。

ジェフリー・クロシック、パトリツィア・カジンスカ著『芸術文化の価値とは何か―個人や社会にもたらす変化とその評価』中村美亜訳、水曜社、2022年。

文化庁・九州大学共同研究チーム編『文化事業の評価ハンドブック : 新たな価値を社会にひらく』水曜社、2021。

九州大学ソーシャルアートラボ編『アートマネジメントと社会包摂 アートの現場を社会にひらく』水曜社、2021年。

「文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)改正 平成二十九年六月二十三日」文化庁ホームページ https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/kihon/geijutsu_shinko/kihonho_kaisei.html(2024年12月20日閲覧)

『令和5年度 文化庁と大学・研究機関等との共同研究事業 「諸外国の文化政策等に関する調査・研究」報告書』文化庁政策課・早稲田大学秋野有紀研究室、2024年。

https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/pdf/94076501_01.pdf(2024年12月20日閲覧)

河﨑 伊吹 Ibuki KAWASAKI

2000年生まれ。岐阜県出身。大阪府在住。大阪大学大学院人文学研究科芸術学専攻アート・メディア論研究室に在籍。修士論文での研究対象は今和次郎。