[座談会] アジア舞台芸術交流の過去・現在・未来

―後篇―

内野 儀(司会)×丸岡 ひろみ×藤原 ちから

本座談会は、共同利用・共同研究拠点「アニュアルレポート」vol.8に掲載された特集記事のロングバージョンです。

移動(の制限)がもたらすもの

内野 YPAMが始まろうとしている今、丸岡さんにどういう時代状況の認識が働いているんでしょうか。

丸岡 コロナの影響で移動が制限されるなかで、どのようなものがボーダーを超えるべきとみなされていくかを考えると、なんとなくですがヨーロッパ中心主義に戻っていくような悪い予感(笑)がしています。コロナとは関係なく、エコロジーの名のもとに移動の制限が肯定され、しかも全体主義的なものが忍び寄っていて、これまで通りにいくとはちょっと思えませんね。新自由主義的な価値、もしくは「リベラルと保守の転倒」が影響するなかで、TPAMもそうですが、実験的なプラットフォームは、いつの間にか保守化してしまう「リベラル」な発想を前提にしてきたので、そのまま進めなくなっている。どうしたらいいのか、なかなか上手く言えないところですが。

内野 新自由主義を推進するブルジョア的な主体と、2000年代に世界を覆ったアジアとヨーロッパのアートに親和性があるという指摘は、興味深い論点だと思います。それとエコロジーのことが出ましたが、コロナ禍では移動は悪であるという道徳的なというか、SDGs(Sustainable Development Goals)に乗る・乗らないといった問題が、今のところあります。

丸岡 気候変動を阻止し、多様性を支持し、あるいは資本主義にさえ反対するリベラルな人たちが好むような土壌がTPAM的な系譜にあったとしても、実際にはさまざまな人たちがいたと思うんです。旧世代を批判・批評し、時代を更新するプラットフォームとしてYPAMの役割を考えるとき、SDGsに「乗る」立場にどのように対するのかは、判断が難しい部分があります。

なぜ難しいのかと言うと、ヨーロッパのようにプラットフォームを継続的に支える構造がないからだと思うんです。ヨーロッパの芸術祭や劇場で、予算がカットされてプログラムが変更されるといったニュースが、日本であまり話題にならないのは、それでも十分に大きい予算だからですよね。TPAMは25年続いていますが、内情というか構造的な支え方は変化している。多くのアジアのプラットフォームやフェスティバルもそうだと思います。そうした変化を含めてアジア的と呼ぶならば、これを受けとめつつ価値を更新することは、とても難しいと思うんですね。

内野 ヨーロッパの芸術は、歴史的な経緯から財政的な基盤がしっかりしていて、予算が減ろうが減るまいが構造そのものは揺るがない。それに対して、アジアの場合、公的な助成がない、あるいは非常に可変的であるので、その時々の財政的・政治的な状況にしたがって、プラットフォームをつくり直す必要がある。ここからは私の意見ですけど、だからこそ面白い、また力量が問われるとも言えるのではないでしょうか。

移動によってもたらされるのは差異なのか、パラダイムシフトなのかという問題ですが、藤原さんはご自身においてパラダイムシフトだったと話されていたように思いますが、一方、移動を実践しながら、やはりそれだけでは駄目だということ、つまり横の動きだけではなく足元の重要性についても随分書かれています。

藤原 今おふたりが話されたことは大きなテーマだと感じます。まず作品の強度の話ですが、2015年から17年にかけて、カルナバル・フェスティバル(フィリピン)に参加していたとき、強度という基準では測れないパフォーマンスの力や、人が集まることの意味を感じることが多々ありました。JK・アニコチェは「強度を上げるために西洋の価値観に沿うようなことはしたくない」と考えていたと思います。それこそ2016年にタン・フクエンがカルナバルを観に来て、そのシンポジウムで「劇場で育った私としては、個々の作品のクオリティは重要だと思う、そこが物足りない」という趣旨の発言をしたんですね。フクエンは劇場外のパフォーマンスも含め、先駆的・実験的な試みに理解があり、そのムーブメントを牽引してきた人という認識だったので、あえてなされたのであろうその発言は物議を醸したのですが、それに対してJKは「クオリティの話をするのは時期尚早だ」と反論していました。JKたちのグループはフィリピン芸術高校(Philippine High School for the Arts)で西洋的な教育をしっかり受けた上で、どういう芸術活動を自分たちが目指せばいいのか考えていた。クオリティや強度の追求をいったん捨てて、目指す道を探していたと思うんですね。いわゆるポストコロニアリズムの文脈を受けつつも、いろいろなコミュニティと関係してプロジェクトをつくることで、フィリピンにおける政治・経済・歴史・文化を問い直していく。そして今、自分たちがどう生きていくかということに、よりポジティブな価値を見出そうとしていたと思います。そもそもマニラは本当に生きるのが精一杯という過酷な環境で、暑いし、インターネットも通じないし、渋滞も大気汚染も酷い。政治状況も大変だし治安も悪い。お金もインフラも快適な空間もない。そのなかでサバイブの方法としてアートが存在している。かなりの時間を彼らと一緒に過ごすことで、僕自身、その苛酷だけど生きる意味を感じられる環境に惹かれていきましたが、この点は、ヨーロッパや東アジアの美的価値観のものさしでは理解しづらいところがあるのかもしれません。

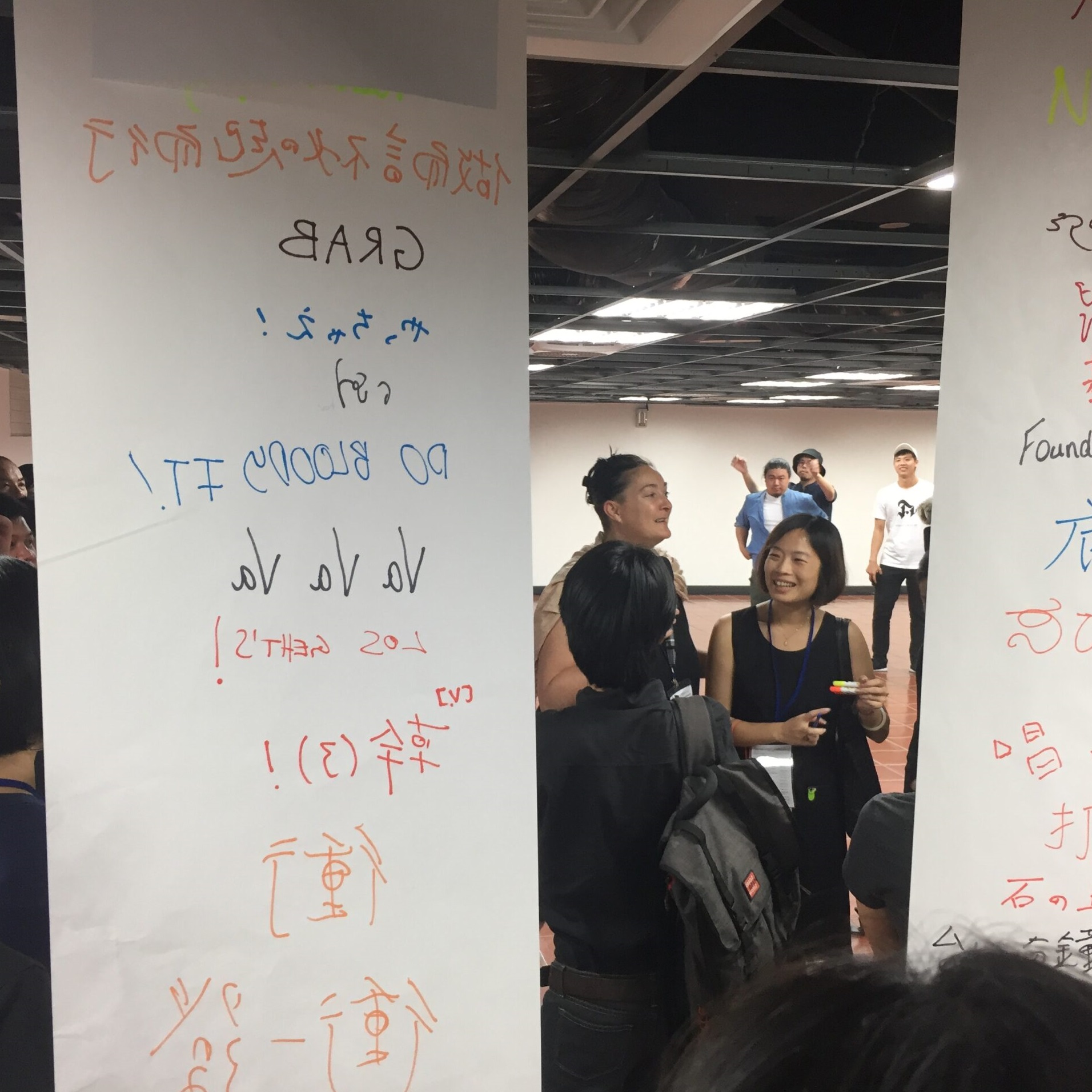

Photo by Chikara Fujiwara

_

移動(モビリティ)の問題については、例えば東京に「アジア」の作品を呼んで日本の観客に見せるとして、そこにどんな効果や意味があるのかは考える必要があると思います。アジア各地を訪れることで感じることのできる魅力、一種のカオスとか、人々が生きていく上でのエネルギーや知恵や意志のようなものは、やはり作品が移動したときにそのまま一緒に乗せられるかというと難しい。どうすれば移すことができるのか、あるいは移すことはできないと割り切るのもひとつの道だと思います。興味深い例としては、ジョグジャカルタに拠点を置く北澤潤の『NOWHERE OASIS』。F/T19でも上演され、僕はその数カ月後に奈良でも体験しました。アンクリンガンと呼ばれるインドネシアの屋台を現地から日本に持ってきて、公園や路上で再現するというプロジェクトで、日本在住のインドネシア人たちが噂を聞きつけて集まってきたんですよね。その存在が可視化されて、言語の入り混じる不思議な空間のなかで一緒にお茶を飲むことになる。アジア的なるものの移植という点で、今後のヒントにもなるプロジェクトだったと思います。

先ほどお話にあがったファイブ・アーツ・センターについては、クアラルンプールにある拠点を訪ねたことがありますが、ちょうど西尾佳織(鳥公園)とリー・レンシンのトークがあり、マレーシアの若いアーティストや観客が集まって新しい何かを摂取したいという熱気を感じました。それはやはり、彼らが日本に持ってくる作品を観るだけでは味わえない、現地の創作環境なのだと思います。

ただ、TPAMならではの特殊な環境もあって、例えばAmazon Club(※5)には有象無象の熱気がありましたよね。多国籍の人々によって、一種の治外法権の租界のようなものが横浜に一定期間生まれる。今後、そうした場がどうやって生み出されていくのか興味深いところだと思います。複数の言語が飛び交う、というのはひとつ大きなポイントかもしれません。

内野 フィリピンの場合、PETA(Philippine Educational Theater Association)が長らく力を持ってきて、芸術活動は政治・教育的な運動としてのアクティビズムであったわけですが、それとは異なる新しい世代が出てきている。彼らにとってのコミュニティは社会的弱者といった安易なカテゴリーに回収されるようなものではなくて、「自分たちが関わっているコミュニティには誰々がいる」という顔が見えている感じが、藤原さんの書くものからも伝わってくる。PETAやドナ・ミランダなどの政府に対する組織的な抵抗から少しずれたところで、JK・アニコチェなどは考えているのかなと思います。藤原さんは『演劇クエスト』でも、随分、地元の人たちと話をしながらつくっていますが、コミュニティとつながる可能性、つまり日本には地域の人たちを巻き込んだ演劇活動が沢山ありますが、それらとは違う新しいコミュニティ・シアターのかたちがありうるのか、そのあたりどう考えていますか。

藤原 アジアのいろいろな地域を訪れて実感するのは、東京とは都市や町のサイズが全然違うということ。その地域におけるアーティストの存在感や、人々と関わる距離感もかなり違ってくると思います。アジアの諸都市は東京ほど大きくないので、良くも悪くもより顔の見える関係性の中で舞台芸術が育まれていると感じます。

フィリピンに関しては、JK・アニコチェたちは、PETAと一定の距離を取りながらも良好な関係は保っているように見えますが、おそらくもう少しオルタナティブな活動をやろうとしていて、目指している規模感やフットワークは違う気がします。今、フィリピンでは多くのローカルな人々がドゥテルテ大統領を支持していますが、コミュニティに入っていくアーティストは基本的にはリベラルなのでドゥテルテに反対している。けれど反ドゥテルテ一辺倒では、ローカルな人々と話が成り立たないわけですね。彼らの態度は結構複雑で、例えばSNS の名前を変えたりとか、危機的な状況を掻い潜りながら、言うべき時はきちんと政治状況に対しても発信している、といった印象を受けます。

具体的にどういうコミュニティと協働しているかというと、かつてスモーキーマウンテンと呼ばれたパヤタス地区のNPO(ソルト・パヤタス)でワークショップやプロジェクトを行ったり、山岳地帯を拠点とするNPO(コーディリエラ・グリーン・ネットワーク)と組んで小学校を回ったり、虐待を受けた子供たちを保護する団体や、聴覚障害を持つ人たちと作品をつくったり。「コミュニティのために(for)」というよりは「コミュニティと一緒に(with)」活動するというスタンスをJKたちは強調してきたと思いますね。それからLGBTQのアーティストはフィリピンではかなり多く、今のドゥテルテ的な支配的な価値観からは差別・排除されているものの、アーティストたち自身のコミュニティの中ではごく自然なこととして認識されていると思います。その友人たちとの親密なアーティスト・ネットワークと、未だ根強い社会的差別とのひずみの中で、彼/彼女のアイデンティティが、個人的な身体のパフォーマンスとして現れてくる瞬間もあります。例えば台湾のADAM2019に参加して鮮烈な印象を残したバニー・カダグの活動がそうです。アイサ・ホクソンやジェームズ・ハーヴェイ・エストラーダの作品にも出演しているので、今後日本でも知られていくかもしれません。フィリピンにおいてアーティストであるということは、日々の喜怒哀楽に満ちた闘いを積み重ねながら「わたし(たち)は何者か?」を問い続けていくことなのだ、と感じます。不安定な環境に合わせてゲリラ的に活動しなければならないので、断片的・実験的・個人主義的な傾向を持つのではないかとも思います。

インドネシアのテアトル・ガラシという老舗の劇団にも、若い世代が台頭しています。例えばタウフィック・ダルウィスは、ガラシの拠点のあるジョクジャカルタに定期的に出向いて、いわば老舗劇団の軒先を借りるような形で、キュレーターとして若いアーティストの発表の場(キャバレー・ハイリル)をつくりつつ、自身の拠点であるバンドゥンではローカルなコミュニティに入って活動しています。こうした興味深い事例はアジア各地で同時多発的に起きているのではないでしょうか。こうなるともはや「劇場か、劇場の外か?」という問いはナンセンスにも思えます。活動できる場所で、やれることをやる。そこにパフォーマンスが生まれ、演劇やダンスが生まれる。それがプロセニアムの舞台でなければならない、という理由を探すほうがむしろ難しいかもしれません。

一方で今、僕が憂慮しているのはミャンマーと香港の情勢です。東アジア文化交流使のような公的な肩書を持ってアジア各地を訪問することも何度かあったのですが、中国本土に入ると、人質になっているような気分になることがありました。自分たちがここにいるかぎり、きっと戦争は起きないだろう、みたいな。でもその理屈がもはや成り立たなくなってきているというか……。こうした状況下において、わかりやすいリベラルな価値観だけを頼りに、命がけになること、ヒロイックになること、正義のためという名目で暴力を肯定してしまうことは、多くの人々を危険に晒し、より深い禍根を残しかねない、という危機感を持っています。これは今後の重大なテーマとして抱えていきます。

内野 ミャンマーでは予断を許さない状況が続いています。香港の具体的なことはわかりませんが、一般に全体主義的なものの拡大は、中国の脅威と言い換えられがちです。しかし全体主義への歩み寄りは世界的な傾向であって、中国ではあからさまに他ではもっと巧妙に行われていることに、先ほど丸岡さんも触れていたと思います。

フィリピンで貧困層が大統領支持であり、そうではない人たちがコミュニティに入っていくという話ですが、そこでどういうネゴシエーションがありうるのかという問題は重要だと思います。

藤原 フィリピンのドゥテルテ人気も実は脆くて、その思想や政治信条が支持されているというより、貧困からくるルサンチマンや情報の偏りによって、強そうに見える政治家が支持される、というのが実情だと思いますが、そういったことは世界各地で起きているのではないでしょうか。あるいはアメリカでも、バイデン大統領が、トランプ時代に生まれた分断を癒やす、統合する、と言いながらも、実は結局、外部に敵をつくるという、かつてカール・シュミットが指摘したような友・敵に二分するという古臭い政治手法を採用していると思わざるをえません。でも日本の多くのマスメディアも、ネットでコメントを書いているような人々も、中国やロシアは敵だ、というバイデン的な物言いには喜々として飛びつくわけですよね。一見正しく思える西洋的リベラルなイデオロギーが、大日本帝国の時代から醸成されてきた中国や朝鮮半島に対する差別的なまなざしと結託しているようにも見えます。リベラルな思想にのっとったつもりで「自由」や「民主主義」をよく考えずに標榜するということが、友・敵理論や差別意識に結びついてしまうことには注意深くありたい。少なくともアーティストとしては、政治家やマスメディアやネットユーザーたちの物言いに踊らされずに、実際にこの世界で何が起きているのか、自分たちは何をすればいいのか、あるいは何をしてはいけないのか、考え続けていくことが大事ではないでしょうか。先ほど例に挙げたJK・アニコチェやタウフィック・ダルウィスがそれぞれの現場で活動を続けているのも、ある場所で何かパフォーマティブなことが行われるとき、大文字の政治や歴史が生み出している虚像が打ち破られ、自分や眼の前にいる人たちの生存証明が見えてくる……そんなパフォーミング・アーツの可能性を感じているからだと思います。

舞台芸術交流の未来

内野 丸岡さんは、YPAMの方向性をどのようにお考えでしょうか。

丸岡 YPAMではフリンジに注力したい。フリンジ参加者や興味のある人がふらっと立ち寄って何かを発信したり、いや何もしなくてただ立ち寄るだけでも成り立つような場所としてのセンターや、それを街の人が支えてくれるような仕組みを作ろうとしています。

プロが集まるプラットフォームとしては、作品や仕事に対して批判的にも話せるような場づくりが必要ですが、どんどん批判的な眼差しで話したりする機会が減っている、あるいは批判が意味をなさなくなっている状況があると私は感じていて。実験的、同時代的な作品というのは、ある意味わかりにくい作品も多いし、多数に同意されるような作り方をしてないものも多い。にもかかわらず、国際的にであれ国内的にであれ高い評価を受けている作家の作品について同意しなければ、このフィールドに居づらくなっちゃうというか……。藤原さんがAmazon Clubが良かったと言ってくれたのは、忌憚なく話せたからなのかなとも思うんですね。そうした場所をどのように続けていけるのかという観点からもフリンジに可能性を感じています。

内野 「あれはいい」という同じ価値基準を確認することが、日常レベルというか上演が終わってからSNSなどで起きているということですよね。

丸岡 SNSでは、きわめて高いリテラシーがある人でも、なかなか批判なんてできないんじゃないかと思うんですけど、どうでしょう。

内野 140字だからということはあるけどね(笑)。

丸岡 今の状況では何をいっても誰もが正しいというか、少なくとも間違っていないと言えるところがあるじゃないですか。コロナの見解についてもですけどね。何もはっきりしたことがわからないから。ということは、批判・批評が難しい時代に生きているということかもしれないですが、しかし当たり前のことわざわざ言ってあれですが、われわれは舞台芸術を扱っているわけですから、批判・批評は大切ですよね。

内野 藤原さんからも今後のアジアとの交流について、お話しいただけますか。

藤原 YPAMのフリンジについては、僕もTPAM時代にいろんな形で参加してきたので、丸岡さんの期待が聞けたのは嬉しいですね。いわゆるフェスティバルにおいては全体を貫く強いテーマやコンセプトを打ち出す必要があるのかもしれませんが、YPAMのようなプラットフォームに同じようにそれが必要かというとちょっと違うのかもしれない、とお話を聞いていて思いました。自由に遊べる場としてのフリンジ、人と人が出会ってそこで何かが生み出されるような機会としてのフリンジを、YPAMのプラットフォームの一角として用意していただけるとありがたいです。それとコロナの影響で多くの公演が中止や延期を余儀なくされているわけですけど、そもそも予定通りに事は運ばない、とアジア各地で思い知らされてきました。不確実な状況でも行えるようなフレキシブルな形でのパフォーミング・アーツを、もっと模索してもいいのではないかと感じていて、フリンジはそのための実験場にもなりうるかもしれません。

今、僕が関わっている活動としては、例えばうちのコレクティブ(orangcosong)の住吉山実里が、ハノイ出身でハンブルク在住のタム・ファムという音楽家と組んで、去年からオンラインで「2x2WindowS」というパフォーマンスを断続的に行っています。また台湾人のアーティスト、チェン・フェイハオが東京ビエンナーレで川上音二郎の『オセロ』についてディスカッションするプロジェクトにも参加しました。他にもいろいろありますが、それらは非常に小規模なんですよね。同時代に直接与えるインパクトとしては強くないかもしれませんが、個人的にはそれでもいいと思っていて、いつかのどこかへ細々と、でも確実につながっていく動きでありたい。そういう意味でも、フリンジは小規模でもエントリーできるので、金銭的、フットワーク的に実験しやすいと思うんですよ。

内野 今、コロナの影響で、昔からずっと言われきたさまざまな問題がはっきりと出てきていて、言説空間、意識の余白・残余が、全て刈り取られていくような感じがあるのかもしれません。全てが正しいと言えることが、むしろ逆に見えてくる広場をつくることが重要で、そういう機能をYPAMに期待したいと思います。最後にお二人から付け加えることがあればお願いします。

藤原 言論や批評については、SNS に頼っていくのはもう限界だと感じています。Clubhouseのように後から切り取りにくいような形で話せる場が必要なのかもしれないし、あるいはYPAMでクラブが開催されるとしたらそこにも期待したいです。ただ、顔の見える関係で非公開に話せる場をつくっていくとして、その一方で、ではパブリックな言説はどのような場で生まれ、交わされ、アーカイブされうるのでしょうか? 個人的に考え中のアイデアもありますが、まずは今の状況が危機的であるという認識は共有したいですし、いろんな人と意見交換はしていきたいと思っています。

言語の問題もあります。この1年と数ヶ月で英語のオンライン・ディスカッションにいくつか参加しましたが、僕自身も含めて、アジアのアーティストやプロデューサーや批評家が英語で十二分な議論ができているかは疑問です。誰かの受け売りのような、綺麗事の言葉にもなりがちだし、結果としてそれが右に倣えになって、リベラル思想の全体主義に陥ってしまう危険もあると思います。だからやはり、不完全な言語でもざっくばらんな話が忌憚なくできる場を確保する必要がある。僕自身は小規模な活動をゲリラ的・個人的・極私的に続けていくことで、対話のチャンスを時間をかけて探っていけたらと思っていますが、YPAMフリンジのような場所で、他の人たちとの連帯の可能性も探れるならそれは嬉しいですね。この1年数ヶ月はオンラインでのプロジェクト遂行に徹底的にこだわってきましたが、コロナが落ち着くようであれば、以前ほどではないにしても移動は再開したいです。アジアはヨーロッパのように陸続きではないので、船や飛行機を使わざるをえませんけれども、訪れたい場所はまだあるし、実際にそこへ行く意味もあると思います。

丸岡 海外の同業者と話をしていても、あまり移動をしないやり方が主流にならざるを得ないようで、その一方で、配信一回だけで年間通して二つの冷蔵庫を使うくらいの電力量になったという話があったりします。私はこれまで散々移動してきたので、個人的にはもうそんなに移動しなくていいかなという感じもありますけど、若い人たちなどの機会はどうなるのか。私自身、移動することで知ったこと、得たものは多かったと感じていますので、やはり機会創出には貢献していきたいと思います。

内野 若い人たちの機会を奪うのは良くありませんが、同時に移動に何の興味も持たないZ 世代の価値観、つまり「何で移動しなければいけないの、めんどくさい」といった、今の日本への充足もありますよね。しかしそれもコロナ禍とともに変わってくるかもしれない。日本が文字通りのサバイバル状態になると、異なる価値体系を持つ人々とのつながりが新たに問題となってくるかもしれませんね。

丸岡さん、藤原さん、今日は刺激的なお話をありがとうございました。

(2021年7月9日、オンラインにて開催。その後、加筆・修正)

内野 儀(うちの・ただし)

東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了(米文学)。博士(学術)。学習院女子大学教授。専門は表象文化論(日米現代演劇、パフォーマンス理論)。『「J演劇」 の場所ートランスナショナルな移動性(モビリティ)へ』(東京大学出版会、2016 年)ほか。公益財団法人セゾン文化財団評議員、公益財団法人神奈川芸術文化財団理事、福岡アジア文化賞選考委員(芸術・文化賞)、ZUNI Icosahedron Artistic Advisory Committee委員(香港)。TDR誌(The MIT Press)の編集協力委員。

丸岡 ひろみ(まるおか・ひろみ)

PARC‐国際舞台芸術交流センター理事長、YPAM‐横浜国際舞台芸術ミーティング(旧TPAM)ディレクター、舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM) 副理事長。2003−2010年、ポストメインストリーム・パフォーミング・アーツ・フェスティバル(PPAF)創設運営。TPAMと併設してIETMアジア・サテライト・ミーティング(2008、2011年)、アジアの制作者を集めた「舞台芸術制作者ネットワーク会議」(2009年)を開催。2012年にはフェスティバル「サウンド・ライブ・トーキョー」を創設。

藤原 ちから(ふじわら・ちから)

1977年高知生まれ、横浜在住。住吉山実里とorangcosongを結成し、アーティスト、批評家、キュレーター、ドラマトゥルクとしてアジアを中心に活動。『演劇クエスト』を横浜、城崎、マニラ、デュッセルドルフ、安山、香港、東京、バンコク、ローザンヌで展開。台北の ADAM2017では多国籍のアーティストたちと『IsLand Bar』を考案した。2017年度よりセゾン文化財団シニア・フェロー、文化庁東アジア文化交流使。