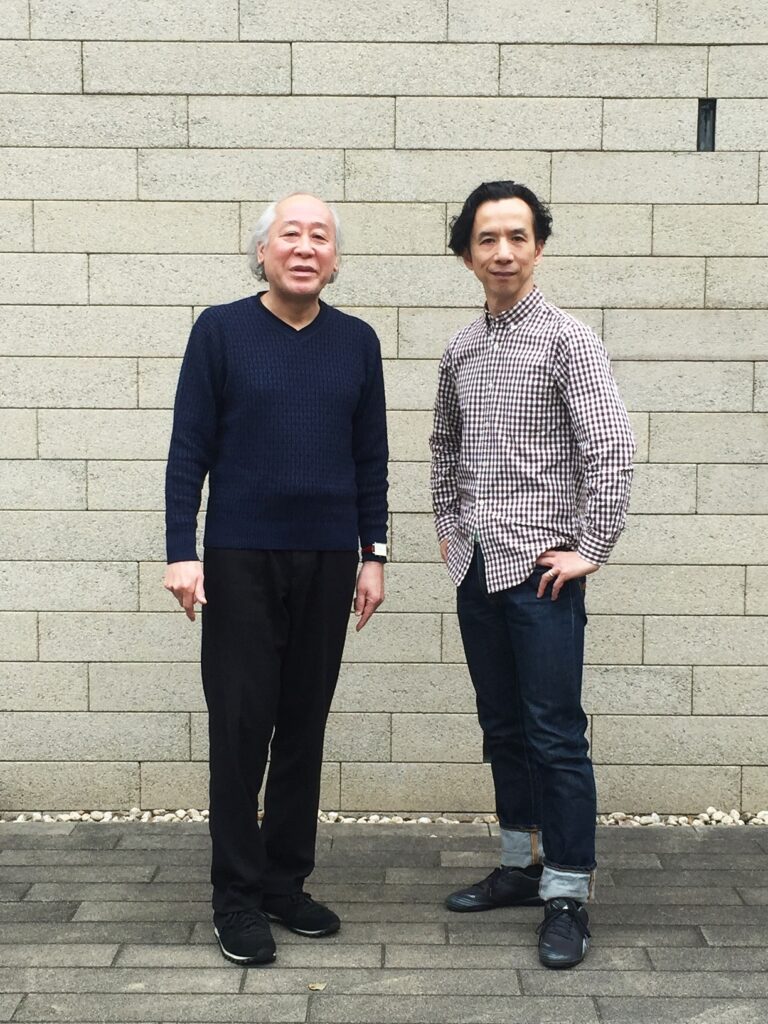

「人間が生きていること=演じること」「人間存在の本質」を

描きたいというところが強くあるんです。― 川村毅(劇作家・演出家)

「語る」と「騙る」。他人に成りすますことは自分を語るより

よっぽど自由になれると体験したんですね。 ―今井朋彦(俳優)

― いよいよ川村さんの演出による京都での上演となりますね。

川村 初演の後、いずれ私の演出で、さらに京都発信でできないかと提案をいただいていたので、ついに今回それが実現する感じです。

- 舞台芸術研究センターでは今回の上演をめざして2年にわたり劇場実験による研究会を行ってきました(※)。

川村 初年度は「モノローグ」をテーマに様々な戯曲の中からモノローグ(独白)を抽出、次年度は映像を使った劇場実験を行ったのですが、この2回の劇場実験は非常に有効でしたね。この研究会成果からどのような演出になるのかはまだ言えませんが、初演とは違う、僕なりの仕掛けも入れる予定です。

- この作品はモノローグで構成され、「裁判員」「刑務官」「死刑囚」「法務大臣」という立場を異にする4人の男が役を入れ替えながら演じるという内容で、役者さんにとってもとても大変な作業になりそうですね。

川村 それぞれの立場でモノローグを発し、それにより4人の議論や対話で構成する芝居なので、セリフの力を最大限に信用し、言葉の力を出す芝居です。ですから今回、今井さんをはじめセリフの言葉を強靭に発せる役者さんを重点にキャスティングができたので、これはやったなという気がしています。

今井さんとは同じく京都芸術大学で教えていたのに、ほとんど接点がなかったんですよね。ですから今回、初めてご一緒することになるわけですが、これは本当に縁ですね。早すぎてもダメだし遅すぎてもダメ。今井さんとご一緒するのはグットタイミングだなと思います。

- 今井さんはこの戯曲を初めて読まれた時どんな印象でしたか。

今井 川村さんの戯曲を全て読んでいるわけではないのですが、とはいえ初めて読んだ時、正直びっくりしました。「えっ! 何があったんだろう」というぐらい構成も文体も変わっていて。

川村 そうなんです。2012年に僕の芝居に出演したことのある役者さんたちにリーディングしてもらったのですが、みんなに「川村さん書いたの?」って言われて。ですから僕の劇作家人生のターニングポイントとなった作品であり、意識的にも無意識的にもここから変わったと思います。

今井 川村さんの変わるきっかけとなった作品を、このタイミングで上演し、僕が新しくご一緒するということに何かリンクがあるのかなと感じます。

戯曲を読んで、やはり最初は死刑をめぐる男たちの構造に意識がいったのですが、もう一度読み返したら僕の演劇の原風景的なものとリンクしちゃったんです。「演じる」とか「語る」という本質的なことですね。

僕は高校まで演劇とは縁がなく、大学で演劇研究会に入ったのですが、その新人向けのWSが今回の企画とちょっと通じることがあって。

舞台は難破した宇宙船で、誰か一人が宇宙船から降りないと地球に帰れない。誰が降りるかを話し合いで決めるというエチュードをやらされたんです。役柄は自分で考えてセリフもアドリブなのですが、それまで演劇に触れたことがなかったので難しいといえば難しい。でも面白かったんです。

つまり「語る」と「騙る」。他人に成りすますことは自分を語るよりよっぽど自由になれると体験したんですね。この戯曲はその時の体験とリンクしているなと思って。だから今回、いつもとは違う自由を獲得できたらいいなと思っています。

川村 今、ものすごく本質的なことを語っていただいて。そうなんです。この戯曲はモノローグや死刑制度を全面的に出していますが、それだけに注目されすぎなところもあったんじゃないかと思っているんです。初演では白井晃さんにセンセーショナルな演出をしていただいて満足しているのですが、お客さんの感想を聞くと多くの人はこの謎をまだ解明していないのでないかと思ってね。「いや、この戯曲にはまだ謎は多いぞ」と(笑)。

『4』は世田谷パブリックシアターによる劇作家のためのWS「劇作家の作業場」から生まれた戯曲で、「モノローグの可能性」をテーマに2010年から書き始めたのですが、これが書きだすと面白くなってしまって。とりあえず4つ書いてみたのですが、その時、「モノローグの可能性」と同時に「モノローグの懐疑」のようなものを考えたんです。

人間の独白は本当に真実なのだろうか。モノローグが真実とは限らない。つまり人は体験を語っていくうちに起承転結を付けて聴きやすいストーリーにしてしまうわけですよね。だから人間の独白をそう簡単に信じてはいけないよ、というところもあって。

今回は死刑制度もテーマにありますが、今井さんのおっしゃられたように「人間が生きていること=演じること」「人間存在の本質」を描きたいというところが強くあるんです。

- タイトルの『4』は、いろいろな読み方ができます。初演ではタイトルに「フォー」と入れましたが、今回は入れていませんね。

川村 初演では興行タイトルとして付けられていたけど、劇作家としては「よん」でもいい。実は「シ」でもよくて、「シ」からデット(死)を想像するのでもいいんです。

以前、韓国で若い演出家が演出し上演してくれたのですが、それはセウォル号沈没事故を忘れないために開催された演劇祭で上演されたんです。ところが韓国でも「シ」はデットという意味になるそうで、ご遺族への配慮から副題に「フォー」と入れさせてほしいと言われ、その時も入れました。

ですが今回はあえて「フォー」というサブタイトルは入れていません。各々のお客さんの読み方でいいと思っています。

― 『4』を書かれている途中に東日本大震災が起きましたね。やはり何か影響を受けていると感じられますか。

川村 何か影響しているかもしれませんね。「生と死の時」というのが随分、出てきますし。でも今、あの時の薄ぼんやりした不安感、新型コロナウイルスに対する不安な感じって、原発事故の時と似ている気がしますね。地球と人類の変化による妙な不安感は9年経っても変わらないんだなと思います。

とはいえ稽古場では演出家の立場でいようと思っているので、書いている時の生理みたいなものは現場に持っていかないし、とにかく他人が書いたように演出しようということを心掛けています。

それに書いてから9年という歳月が経つと、さらに他人のものになるんですね。久々に読んだら「へー。こういうことですか」みたいな新鮮な気分(笑)。他人が書いたものを演出するような気分ですよ。自分が書いたくせに、どういう意味だろうなと考えたり(笑)。作・演出というのは諸刃の剣で作家愛が強すぎると俯瞰した演出ができないんですよね。だからそういう弊害が全くない、いい状況だと思います。久しぶりに読み返して言葉のピュアな部分を前面に出した作品だなと思っています。ですから丁寧に作っていきたいと思っています。