橋本裕介さんに聞く、

<芸術を誰が支えるのか>

2023年3月に京都芸術大学 舞台芸術研究センターでは、KYOTO EXPERIMENT京都国際舞台芸術祭を立ち上げ、同プログラム・ディレクターなどを務めた橋本裕介さんが2021-22年にかけてNYに滞在し、アメリカ合衆国の舞台芸術、とりわけファンドレイジング(資金調達)のシステムについて行った調査を元にした著書『芸術を誰が支えるのかーアメリカ文化政策の生態系』を発行しました。このインタビューでは、本書を書くにあたってのきっかけやリサーチ中に感じたこと、現在のことについて話を伺いました。

「芸術は社会にとって必要だ」と、どれだけ世の中に伝えてこられたのだろうか

―― 色々なところでお話になっておられますし、序章でもお書きになっていらっしゃいますが、改めて橋本さんの経歴とNYにリサーチに行かれることになったきっかけを教えていただけますでしょうか。

私は、京都芸術大学 舞台芸術研究センターも主催者の一員として関わっている「KYOTO EXPERIMENT(京都国際舞台芸術祭)」の立ち上げからプログラム・ディレクターを務めていましたが、ある時期から、10年経ったら退任しようと決めていたんです。

そういえば今話しながら思い出したのですが、以前同じように「10年経ったら(ディレクターを)辞めるべきだ」ということを言っていた人がいました。それはブリュッセルのクンステン・フェスティバル・デザールの創設者、フリー・レイセンさんなのですが、彼女はフェスティバルを1994年に立ち上げて12年目ぐらいで後進にバトンタッチしています。その言葉に無意識に影響を受けていたかもしれません。

話がアメリカから逸れたついですが、 ヨーロッパは芸術を支える仕組みがシステマティックなところがあるんですね。(当然例外もありますが)芸術監督などの任期も最初から決まっていて、よくあるのは5年、延長できて最大10年だったりします。ただそれは、芸術面に関わる職員の話で、一般的に大きな組織の場合、運営に携わる技術や制作、広報といった職員はパーマネント契約です。

―― 芸術監督と一緒に、そういったスタッフも動いたりしないんですか?

ドイツ語圏だとドラマトゥルクが芸術監督と一緒に動いたりしますが、その他のポジションの人が移動するというのははあまり聞かないですね。

―― ドラマトゥルクというお仕事は現在、橋本さんがドイツでなさっていることですね。

そうです。だから仮に私が5年から10年間、ベルリン芸術祭のチーフ・ドラマトゥルクとして働ける権利が契約上あったとしても、自分を呼んでくれたボス(芸術総監督のマティアス・ペース)が途中で辞めてしまったら多分、ここには居られないですね。そういう新陳代謝も含めたシステムがヨーロッパにおける芸術活動の厚みを形成しているとも思います。

KYOTO EXPERIMENTを通じてそういう仕組みも魅力的だなと思っていたので、退任したら今までのネットワークを使ってヨーロッパのどこかで研修しようかなと何となく考えていたわけです。

―― それがなぜとNYに?

退任したのが2019年だったのですが、その年は芸術に携わっている人にはご存知の「あいちトリエンナーレ」がありました。そこで開催された『表現の不自由展・その後』が物議を醸し、右派とされる人たちが展示に攻撃を仕掛けたんですね。その影響で内定していた文化庁の補助金停止が一時発表され、 私を含め芸術に携わっている人は、表現の自由に対する侵害だと異議申し立てをしたわけです。

ただ、その異議申し立ての言葉が芸術の外の世界にどれぐらい届いていたかというと、そうでもなくて。外部のつまり芸術に携わっていない一般の人たちは、声を上げている芸術側の人たちを割と冷ややかに見ているなと感じました。実際にSNSや新聞の世論調査を見ても補助金停止が問題だと思っている人は多数派ではありませんでした。さらに私自身も薄々は感じていたものの、「好きに表現したいのなら、税金なんか使わずに自分のお金でやるべきじゃないか」と言っている人が多数いるのをはっきり目の当たりにしてショックを受けました。

ですが、よく考えると芸術に携わってきた我々は今まで「芸術は社会にとって必要だ」と、どれだけ世の中にきちんと伝えてきたのだろうかと。そういう世論の醸成をすっ飛ばして「文化庁は予算を増やすべきだ」とか、例えば「京都市や京都府は予算を増やすべきだ」ということを一方的に言ってきただけなのではないかと思ったわけです。

自治体や文化庁が芸術文化に支出するお金は、元はといえば市民が払った税金です。その意味においては、 やはり人々からの支持がなければ、そのお金を使う正当性はないのではないかと思っています。だから、なんとなくでもいいから人々が「芸術って大事だよね」「普段、芸術に接しているわけじゃないけれど、世の中に芸術があることは大切だよね」と思っている状態を作る必要があると。「なんとなく」であれ、その理解があって初めて、税金の行き先が芸術に行くということが社会全体で許容されるんだろうなと。 まぁ、これは、かなりナイーブな考え方ですけれどね。

芸術と社会とのつながりにおいて、何かを見失ってしまうのではないか

そういう出来事があったので、これはヨーロッパに行っている場合ではないと考えました。というのもこの20年間、日本はイギリス、フランス、ドイツといったヨーロッパの国々の文化政策を積極的に紹介して、「ヨーロッパのようになるべきだ」「あのぐらい(国家)予算をつけないと芸術立国、文化立国とは言えない」、さらには「ヨーロッパのようなコンテンツを充実させなければ、オリンピックで人を呼ぶことはできないんだ」というようなオリンピックの片棒を担ぐようなことをしてきた業界人もいるわけです。

だから、そういうヨーロッパ的な仕組みとは真逆のアメリカの文化政策の状況を勉強したいと強く思ったんです。アメリカのフェスティバルや劇場で芸術監督のような立場で仕事をする人たちと会って「最近どう?」と聞けば、以前から常に「いや~大変だよ、お金集めが」と言っていたんですね。「どのくらい大変なの?」と聞くと、実際に芸術的なことに費やせるエネルギーや時間は10%で、残りの90%は資金集めに力を注いでいると。

それを聞いて以前は、ただ「大変だな」と思っていたのですが、それはむしろ普段から「お金を下さい。なぜならば、自分たちがやっているプロジェクトはこんなに価値があるのです」、「自分たちの劇場はこういう考えなので、世の中にこんな風に必要な存在です」と言うために、ずっと考え、訴え続けていることだと気付いたわけです。大変なことだけれど、絶えず劇場やフェスティバルのステークホルダーや社会と接しながら仕事をしている。そして、お金を交渉するプロセスにおいて、ある種の合意を暫定的に取り続けていることだと思ったんですね。

我々も年に1回、例えば文化庁のような組織に補助金の申請をします。でもそれは毎年、多少変わる文化庁の方針に合わせたフォーマットに、あたかも答案用紙のようにプロジェクトの社会的意義を書いたりするだけで、社会との対話になっているかというとそうではない。匿名の文化庁の役人との対話でしかないわけです。それでは芸術と社会とのつながりにおいて何かを見失ってしまうんじゃないかと思ったわけです。

とはいえ私が2021年3月末にアメリカに着いた時は、今話した程度しか考えていませんでした。つまり、ファンドレイズを担当している人たちに話を聞きたい。どういう交渉をしてお金を集めているのかを知りたい、それ程度の理解やモチベーションでした。

中間支援組織という存在に勇気づけられた

―― 行ってみたら違っていたのですか?

そうなんです。少しずつ色々な人と会っていったら想像していたことと全く違うことが分かってきてたんです。例えば大きい劇場は富裕層の個人寄付が大きな割合を担っています。BAM(ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージック)だって、組織が大きくなるにつれ個人寄付に割合がシフトしたと言っていますよね。ですが小・中規模の劇場は多様なステークホルダーを相手にしていることを知って、驚いたんです。

―― しかも劇場が立っているコミュニティにも応じて、ステークホルダーの種類も変わると書いておられましたね。

そうです。さらに個人寄付と行政の助成金に加え、「中間支援組織」の役割を知ったことが重要でした。「中間支援組織」は、主として大きな主体(個人の富裕層や民間の助成団体)からお金を集めて、個人のアーティストや小さいカンパニーに分配する組織なのですが、どうやら中間支援組織で仕事をしている人たちは、割と業界で有名人っぽいことが分かってきたんです(笑)。

今回、インタビューしたNPN(ナショナル・パフォーマンス・ネットワーク)のケイトリン・ストロコッシュは昔からの知り合いですが、インタビューをするまでNPNが中間支援組織の役割をしていることははっきりとは認識していませんでした。 かつてNPNの自主事業「日米ニュー・コネクション・プロジェクト」に携わったことがあったので、NPNは自主事業をするところだと勝手に思いこんでいたんです。でもNPNをリサーチし、ケイトリンの話を聞いて、NPNはアーティストが新作を作ったりツアーをする際、いかにきめ細やかな支援ができるかを本来の目的として設計された中間支援組織だと知ったんですね。

それで中間支援組織について調べたり、話を聞いていくと「それなら、あの人に会ったらいいよ」って芋ヅル式に人を紹介してもらって、キーパーソンたちと繋がっていったんです。個人的にはそういう中間支援組織の人たちと会って話したことが、とても刺激を受け印象に残りました。

―― 中間支援組織のどういうところに関心を持ちましたか?

芸術家の創作に対するモチベーションと、そのモチベーションに対してお金を含めた支援を行うことは一対一の関係としてある程度、理解できます。お金を出す側も税金の控除があるし、名誉や社会的ネットワークが得られたりとメリットがあるからです。

でも中間支援組織の人たちは役割や立場が複雑で、かつ個人を超えた動機で動いているんですね。お金がアーティストへ渡る大きな流れ(プロセス)の中で、そこにあるミスマッチや課題を見つけ、より良い配分に改善すべく、そのために新しい助成プログラムを考える。そしてその助成プログラムに対して大きな主体からお金を集めている。つまり、頼まれもしないのに文化政策をリードしているわけです。

―― 中間支援組織は色々な人や組織と関連づいているので業界で有名人が多いということですね。

そうです。そして「その人にお金を預ければ良い使い方をしてくれる」と、一定の信用があります。ただ、私が出会った人の中で必ずしも中間支援組織を信用していない大きな財団職員の方にも出会いました。その人はかつて地方の大きな劇場でアーティスティックディレクターをしていた経験があるので、「自分は現場のことを知っているし、ネットワークもある。だから中間支援組織を挟まずにダイレクトに必要なところに自分たちでお金を配分することができる」と。つまり悪くいえば、中間支援組織に中抜きされているのではないかと彼は言うんですね。

―― 本の中でも書かれていますね。

そういう人もいるので、中間支援組織で仕事をしている人たちの中には「最近しんどい」と言う方もいますね。支援プログラムを作り、アーティストにお金を渡した結果がどのように現れているのかを事細かに説明せよ、というプレッシャーがスポンサーから強まってきているそうです。だから、ここが踏ん張りどころというか。

やはりパトロンから直接お金をもらうのは、アーティストにとってプレッシャーがかかると思うんです。それを意に介さないだけの巨匠になればいいわけですが、キャリアと自己がまだ確立していないアーティストは当然、パトロンの顔色を伺うことになり、それで問題が起こったり、道を見失う可能性もあると思います。だから個人の色が付いたお金を一度、中間支援組織が文化政策というものに変換してからアーティストに渡すのでは随分、アーティストの気持ちやスタンスも違ってくると思います。

とにかく頼まれもしないのにそういうことをする人たちがアメリカにいるということに、すごく勇気づけられました。NYに行こうとした時の最初の問題意識は、我々が社会に対して「芸術は社会にとって必要だ」と働きかけを十分にしなかった反省があるわけですが、アメリカに行って感じたのは、自分たちは仕組みの中で動くことに無自覚になりすぎて、つい、 その制度の中で上手くやることばかりを考えていたということですね。でもその制度は人間が作ったものなので、そこも常に疑わなければいけないし、誰もがより良い提案をして修正を加えていく必要があるんじゃないかなと思ったんです。

芸術文化の「生態系」で循環する社会

結論で書ききれなかったのですが、アメリカでは自身が自分の活動や生活に困らなくなった後、次に続く人を助けるというサイクルがある程度確立しているんです。これは劇場などの芸術団体はもちろん、むしろアーティスト個人について言えると思います。例えば、資金調達パーティーで行われるチャリティー・オークションに自分の作品を提供したり、役者であればパーティーのホストとして司会をしたりするんです。超有名人が来るので資金提供者はそれを目当てにパーティーに行き、そこで寄付をするわけです。

収録した座談会では、半分嫌味っぽく発言したのですが、長い間、寄付や補助金などをもらいながら活動していたのに、成功したら自分の財団や美術館を作るアーティストの方がいらっしゃいますよね。あれは結局、自分のためにしかなってないんじゃないかなと。日本ではアーティストは成功すると「イチ抜けた」になるような感じがあって。そうではなくて「自分は常に生態系の一部で、今度は支える側になるんだ」と思ってもらうことが必要じゃないかという気がしています。

―― だからサブタイトルに「生態系」と付けたわけですね。

そうですね。一つには中間支援組織を介しながら、本当に必要なところにお金が流れて、良いお金の使い方をしていくフィードバックによって、支援者は引き続き支援を続けるモチベーションになるという循環。もう一つは芸術に関心がある人/携わる人は誰もが当事者であり、ある時期には支えられる立場でも、ある時期には支える立場にもなる、つまりお互い補い合っているという意味で生態系と言いたかったんです。

芸術は吹けば飛ぶような存在だからこそ

力強く言わなければいけない

―― 今回、インタビューした方々の中には、初めて会う方もいたわけですよね。皆さん、アジアから来た初対面の人物に対して赤裸々に、真正直に答えくださるという印象でしたが、実際、現場ではどのような感じでしたか。

インタビューを収録した人は、ほとんど初対面でしたが、色々と話してくださいました。でもそもそも仕組みとして透明性が高いんですよね。「書式990」(会計報告)には主要な職員の給料も公開されているくらいですから。

―― そしてインタビューでの言葉が非常にクリアで力を持っていると強く感じさせられました。冒頭で、それは日常において常に考え、いつも言葉に出して誰かを説得しているからではないかとおっしゃいましたが、実際にインタビューをしていかがでしたか。

それはインタビュイーだけではなくて、アメリカの社会全体でも思いました。つまり個人主義の国であるということですね。組織に所属しているとしても、自分が今、誰かに向けて話をする以上は、自分の責任において自分の言葉で話す。自己判断が付いてまわる覚悟を持って仕事をしているわけです。だから組織の「〇〇係」の人でも、〇〇係という以前にその人の顔が見える。日本の場合はイレギュラーな対応を迫られると「分かりません」「上司に聞かなければ」みたいなことを言ってしまいがちですが、そういう土壌とは全く違うわけです。そういった社会の延長に今回のインタビュイーたちの話があるのだと思いました。そういう社会の気質みたいなものに加えて、やっぱり皆さん、この仕事に誇りを持っているということですよね。

実際、アメリカでも芸術なんて吹けば飛ぶような存在なわけですよ。危機的な状況になれば衣食住が先になり、その後に文化や芸術が来ることは逃れようのない現実だと思います。いや、だからこそ芸術は人間の存在にとって絶対、必要だと力強く言わなければいけないと思って仕事をしている人たちが多いと思います。でも、それは吹けば飛ぶような存在であることを日々感じているからこその構えなんだと思うんですよね。

その根拠は日々、「世間」と接しているからだろうと思うんです。手当たり次第に資金調達しているわけではないにせよ、断られる方が圧倒的に多いと思います。友人から「アメリカ1番のファンドレイザーだ」と紹介された元BAMのホプキンス(ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージックの名誉総裁カレン・ブルックス・ホプキンス氏)だって、断られる方が多いとインタビューの中で語っていますからね。

頼まれてもしないのにやることの面白さ

―― ところで現在の橋本さんのお仕事のことについて、お話していただけますか。

今はアメリカとは真逆の文化政策を採っているドイツに住んでいまして、ベルリン芸術祭(ベルリーナ・フェストシュピーレ)でドラマトゥルクという肩書きで仕事をしています。主な仕事内容は、組織で運営している劇場(Haus der Berliner Festspiele)のシーズンプログラムを作るプログラム・ディレクターです。ただドイツも今、芸術予算は結構、厳しい状況にあります。

今年度予算が例年並みだとしても、実質的にプロジェクトそのものに充てるお金が減るのは確実です。というのは人件費が高騰しているんです。ドイツは日本と違って市民社会という意味でまともですから(笑)インフレ率に合わせてベースの給料を上げるんですね。それが上がらなければストが起こります。特に今の職場は連邦政府から100%の出資でできているので、国が定めた基準でパーマネント契約の人たちの給料は上げていかなくてはいけないんです。芸術総監督や私は上がりませんけどね。

―― なるほど。

それから戦争によりエネルギー・コストが増大しているので、組織や建物を維持する基本的な費用がかさんでいます。すると、どんどんプロジェクトの費用が圧迫されていくので、どうやって資金調達をするのかという議論が起こっています。

ドイツにもアメリカほど数は多くないですが民間の財団があって、ここに支援要請をすることもあります。そこで今まであまり意識してなかったけれどもアウトリーチのプロジェクトを組み立てて申請をしようとか、新たなサポートを得て海外のアーティストにレジデンスを提供し、そこから新作制作費用の一部を捻出して上演は元々の予算でやるとか。そういう工夫もしなくてはいけないという議論が始まっています。

いや、もうどこに行っても大変だということですね。でも、そういう時だから芸術は試されていると考えて頑張ればいいのかなと思います。

―― 橋本さんは色々なところで鍛えられていますからね。

これはアートマネージメントなどに関わりたいと思っている人に特に伝えたいことの一つではありますね。 だってアーティストは誰に頼まれもしないのに作品を作っているわけじゃないですか。だからそのアーティストによる新しいプロジェクトや作品を、既存のフォーマットや制度の中で発表できるとは全く限らないわけです。アーティストがアップデートしながら作品やプロジェクトを構想する以上、発表するフォーマットもアップデートすべきであると。それがアートマネジメントの仕事でもあると考えます。それはこの本で語られている中間支援組織の議論とも繋がるかもしれませんが、別に頼まれてなくてもやったらいいし、頼まれてもしないのにやることの方が面白いという喜びを感じてほしいなというふうに思うわけですよ。

―― マネージメントに携わる人たちのためにの必読書にもなると。

でも後悔先に立たずですけど、ドイツで仕事するようになって、もっと(アカデミックな意味での)勉強をしておけばよかったなって思います。まあ、私がキャリアを始めた当時はこれしか道がなかったのですが。

―― それはどういうことですか

私がこの道に携わるようになったのは90年代の後半ですけれど、当時、舞台芸術の仕事で少しでもお金を手にしたいのであれば、「本を読んでる暇があったら現場に出て実地で学ぶべし」という風潮がものすごく強く、日本…特に関西にあったんですよね。

私自身、舞台に関心を持つようにになったきっかけのうちの1つが『InterCommunication(インターコミュニケーション)』という雑誌の「身体│パフォーマンス」(1995年)という特集でした。

そこにはピナ・バウシュ、ダムタイプ、ウィリアム・フォーサイス、そしてローザスやヤン・ファーブルが載っていて、「あ、こういう世界があるんだ」って驚きました。ちょうど受験生だったのですが、受験生の必読書の著者である鷲田清一さんや浅田彰さんもこの雑誌の中で舞台芸術を論じているんですよ。私はそういう世界があること自体知らなかったですし、現代的な舞台芸術が批評の対象になるということすら、全く知らなかったんです。

―― なるほど。そこからなんですね、器械体操部だった橋本さんが舞台芸術の道へ行くのは。

ただ、どうやってそこに至るのか全く分からなかったわけです。分からないと断言するほど調べたわけじゃないんですが。だからなんとなく近いだろうと思って京大に来て、なんとなく近いだろうと思って文学部に入ったけれど、授業内容を見ても現代的な舞台芸術とは何にも関係ないわけです。

えー! と思ったけれど、とにかく舞台に関わらないことには始まらないと思い、学生劇団に入った。でも入ったら、それも全然イメージと違うわけです。だからと言って自分で何かできるわけじゃないから、体育会系的に叩き込まれることに身を任せました。例えば照明を吊るとか、音響を組んだり平台を運んで舞台を作ったりとか。その延長で宣伝をしたり、チケット売ったりという制作の仕事もあったわけです。だから途方にくれましたけれど、それでも、もし自分がある程度プロと言えるような仕事をしていれば、いずれそういう人たちにアクセスできるようになるかもしれない、という想いだけを頼りにやってきました。

で、そんなことをしているうちに、ここ(京都芸術大学)に黒船がやってきて(笑)。言ってみればそういう存在ですよね、太田省吾さん(当時:京都造形芸術大学映像・舞台芸術学科長)は。大学正面の大階段の下で太田さんを見かけて「ほんとにいる!!」ってびっくりしましたもん。「NHKテレビのインタビューでゆっくり喋って、ゆっくり歩く演劇作ってた人だ」と思って。幸い、同じ頃に砂連尾理さんたちと知り合い、仕事をするようになったおかげで、この大学の先生たちと繋がることができました。

実際、この大学を中心にいろんなプロジェクトに携わる中で、自分がいかに勉強していなかったかを主に八角聡仁さんと山田せつ子さんから突きつけられました。だから言ってみれば仕事をしながら大学院的な学びをさせてもらったなと感謝しています。

でも、もう少し本格的に社会に出る前に勉強したらよかったと思いますね。色々なことに意識を向けて世の中を広く見るために留学でもすればよかったのかもしれないけれど、そういうことは半分、逃げのように思われる風潮が日本の演劇界には長年ありましたから。

それにキャリアを中断して留学なんかをしてしまったら、もう現場に戻ってこられなくなる気がして。目の前、半年後、来年に控えているプロジェクトを成功させなければ、みたいな強迫観念に囚われていたことに関して、自分自身ちょっと浅はかだったなと思います。今振り返ってみると、何であんなに焦っていたんだろうと。もちろん自分がやってきたことで無駄だったことはどれ一つとして無いと思っていますが、1年や2年中断して学んだりしても全く問題なかったし、それが長い仕事人生の中でも地力をつける上で良かったかもしれない。若いアートマネジャー志望の方には、ぜひそういう風に考えてもらえたらいいですね。

―― もっとお話しを伺いたいのですが、時間がきてしまいました。ありがとうございました。

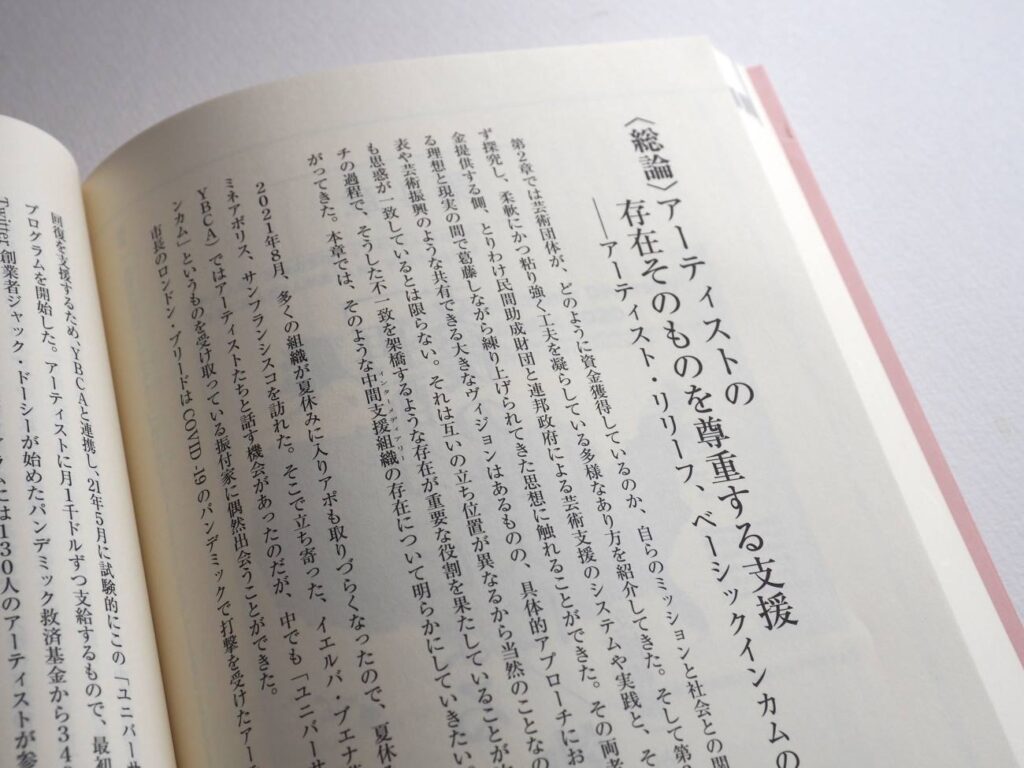

アメリカ文化政策の生態系』

Amazonにて販売中!

Amazonにて販売中!

定価 3500円(税別)

A5版 360頁

編著 橋本裕介

発行 京都芸術大学 舞台芸術研究センター