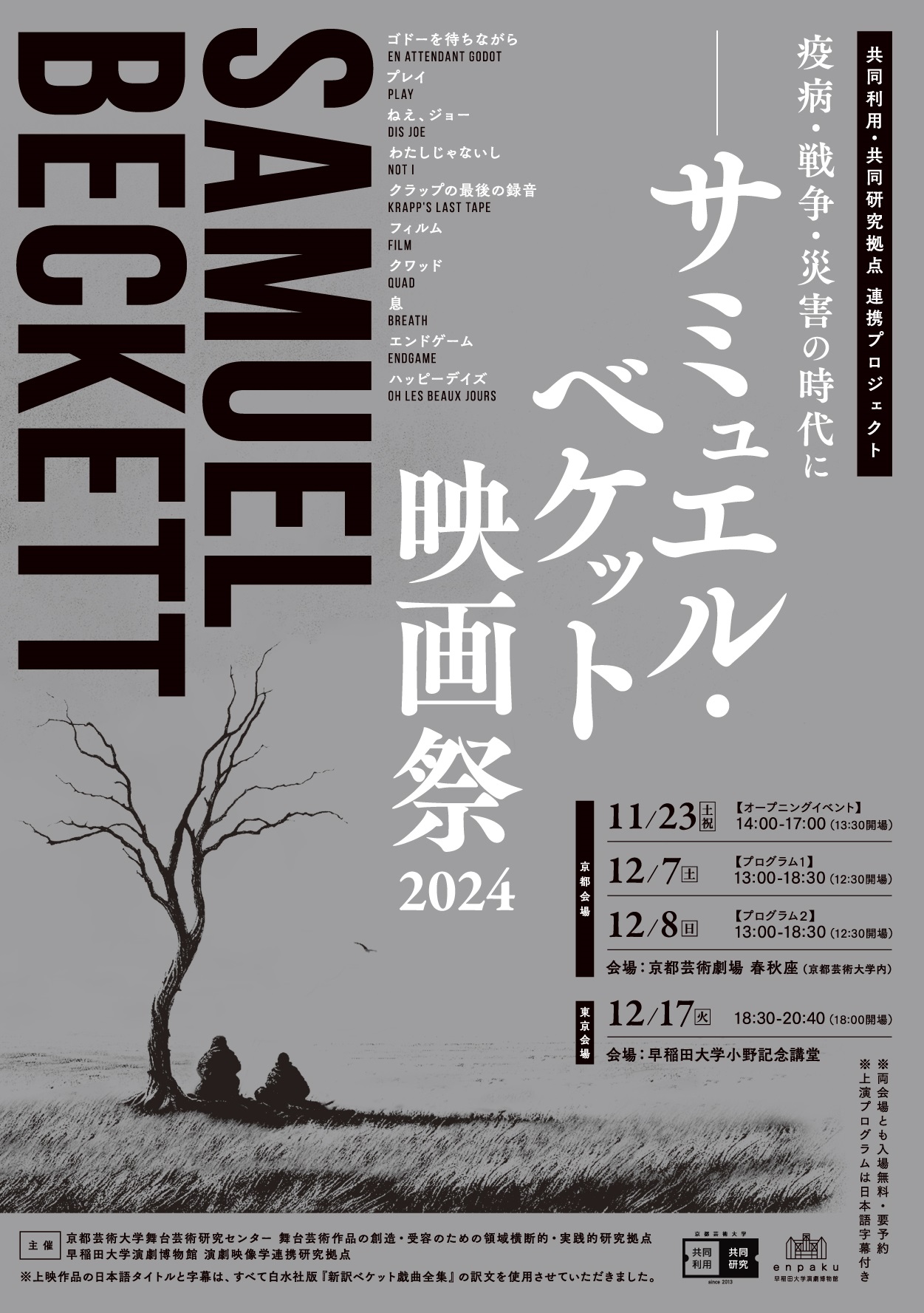

「サミュエル・ベケット映画祭2024」オープニングイベント

第一部 やなぎみわ×小崎哲哉(司会)

京都芸術大学舞台芸術研究センターならびに早稲田大学演劇博物館の連携プロジェクトとして、2024年度に『疫病・戦争・災害の時代にーサミュエル・ベケット映画祭2024』を開催し、サミュエル・ベケットの代表作の映像を東京と京都で上映しました。

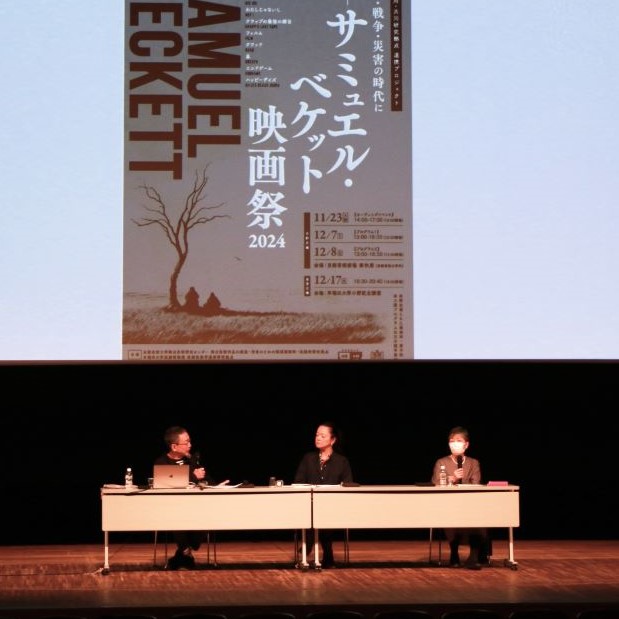

本記事では、11月23日(土・祝)に京都芸術劇場 春秋座で開催したオープニングイベントでのトークセッションの採録を公開します。

トークセッションの第一部では、過去にベケット作品をモチーフに創作に取り組んだ美術作家・舞台演出家のやなぎみわさんをゲストにお迎えし、本学大学院の小崎哲哉教授が聞き手となり、作り手の視点を交えてベケット作品と意義について語り合いました。

(編集:京都芸術大学舞台芸術研究センター 舞台芸術作品の創造・受容のための領域横断的・実践的研究拠点)

やなぎ みなさんこんにちは。座らせていただきます。

小崎 やなぎさんの紹介はほとんどいらないでしょうが、京都市立芸術大学出身のアーティストです。2009年にはヴェネツィア・ビエンナーレの日本館代表を務められました。学生の頃からだったと思いますが、演劇に対する志向が非常に強く、唐十郎や寺山修司、それ以前は宝塚に魅せられていたそうです。2016年に、ステージトレーラーを用いた演劇作品『日輪の翼』(原作・中上健次)を発表して話題になりましたが、初めて演劇を作られたのは2011年頃でしたっけ。

やなぎ そうですね、2011年ぐらいから演劇をやってしまいまして、えらいことに(笑)。最終的には野外劇をやるのが私の夢でした。

野外劇をやる前の2013年の「あいちトリエンナーレ」で、小崎さんがパフォーミングアーツのプロデューサーだったときに私を選んでいただいて、演劇を1本作らせてくださった。『ゼロ・アワー -東京ローズ最後のテープ-』(以下、『ゼロ・アワー』)の初演はKAAT神奈川芸術劇場でやりまして、その次に愛知県芸術劇場で「あいちトリエンナーレ」の中で上演しました。それから2015年に北米・カナダツアーに行きまして、そのときにかなり演出をガラッと変えました。

2013年版というのはセリフ劇だったんですけど、それをそのままアメリカでやると、字幕だらけになり伝わりにくいということもあって、コンテンポラリーダンサーの方に入っていただいてダンスがかなり増えています。セリフを大幅に削って、字幕もあまり出していません。

初演のときは観客全員にイヤホンを配っていたんです。耳から東京ローズの声、つまり「ゼロ・アワー」という戦時下のプロパガンダ放送の声が流れたり、流れなかったり、ノイズが入ったり。それを体感してもらおうと思ってやったんですけど、イヤホンを装着するというのもなかなか大変なことで、これも北米・カナダツアーのときに全部カットしました。

2013年版と2015年版もかなり違いますけど、今から流すものは凱旋公演で、北米・カナダツアー終わって帰ってきて春秋座でやったものですから、最終的なバージョンということです。映像は5分間ぐらいしかないです。

アメリカ・カナダツアー凱旋公演『ゼロ・アワー -東京ローズ最後のテープ-』(2015年、春秋座)ダイジェスト映像視聴

小崎 いや、いろいろ思い出しました。

やなぎ 思い出しましたね、すごく久しぶりに見ました。

小崎 この作品はどういうきっかけで思い付かれたんですか。

やなぎ とにかく東京ローズをテーマに何か一つ作品を作りたいというのはずっと思っていました。東京ローズはプロパガンダ放送のアナウンサーで、日系アナウンサーがNHKに雇われていたと言われているけれども、その正体はあまりよく分からない。実際には声質や方言が違うので、複数人いたに違いないと言われています。NHKのドキュメンタリーで東京ローズの正体を探っていくようなものもありましたけども、「匿名の声」というものをテーマにしたかった。

私はエレベーターガールの写真作品を90年代から作っています。コピーみたいに同じような制服を着たエレベーターガールの写真作品だったんですが、演劇を始めてからエレベーターガールを狂言回しみたいな存在として舞台に上げるようになったんです。

もちろんそれは俳優さんがやるんですけども、どういうふうにやるかといいますと、例えば京都国立近代美術館でやった演劇(「村山知義の宇宙」展関連企画 やなぎみわ演劇プロジェクトvol.3『1924 人間機械』)だったら、1920年代の作品をエレベーターガールのような案内嬢たちが解説していき、やがて築地小劇場に入っていく。つまり村山知義の作品を解説しながら、クルト・シュヴィッタースを解説しながら、だんだんと若い土方与志と村山知義がいる築地小劇場にいつの間にか入っていき、そこが見世物小屋のような、美術館なのにブラックボックスになっているというものです。

そういう狂言回し的な「匿名の声」、電話交換手だったり、ラジオのアナウンサーだったり、そういったものとして彼女たちが登場してドラマを回す演劇をやり始めたんです。東京ローズというのは非常に案内嬢的な、「透明のメディア」のような要素があるんじゃないかと思って、ずっと作品化したかったところで小崎さんがお声がけくださった。なので、はじめはベケットではなくて、まず「声」という要素があって、それから小崎さんがいろいろヒントをくださってベケットの要素が入っていくんです。

さっき見ていただいた『ゼロ・アワー』のダイジェスト映像の中で玉音放送と、ミズーリ号でのマッカーサーの戦勝宣言が出ましたけど、あれも俳優たちがやっています。録音ではなくて、生の声でやっています。

東京ローズと呼ばれる5人の俳優は、案内嬢みたいな、エレベーターガールみたいな同じユニフォームを着ていますが、彼女たちが歴史的な声も演じていて、東京ローズを追い詰めていくアメリカのメディアの声もやっていました。もちろん東京ローズと言われたスーザンとか、アニーとかも演じていくんですけども、役柄が次々と変わるのでちょっと分かりにくいところもあったかもしれない。役柄が変わらないのは男性のダニエルと潮見の2人だけで、女性の俳優たちは次々といろんな役になっていきます。

撮影:清水俊洋

ただ私、この『ゼロ・アワー』を作っているときに、京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)の教員をしていて『ゴドーを待ちながら』を授業でやっているんですよね。どっちが先だったかあんまり記憶に無いんですけど…。

小崎 これがすごいのは、やなぎさんは当時、舞台芸術学科ではなく、美術工芸学科で写真を教えていたんですよね。

やなぎ ええ、現代美術・写真コースだったんですよ。

小崎 だから、写真家を志している学生たちがいきなりベケットの台本を渡されて、演技をやらされちゃうと。

やなぎ ほんとごめんねって感じなんですけど…。

小崎 学生もすごく戸惑ったんじゃないかと思います。

やなぎ しかも入学してきた翌日のガイダンスのときに脚本をドサッと渡されて、これはウラジーミルと…二人芝居ですから。

小崎 ディディとゴゴ。

やなぎ ディディとゴゴ。逃げようがないじゃないですか。あなたはディディ、あなたはゴゴと言われて、ラッキーは選ばれた一人だけですけど。とにかく全員で最後まで通すという。学生が書いた感想には「大変で、よく分かんなかったけども、何かすごいことやった」みたいなことがいっぱい書かれています。

小崎 ものすごくいいことだと思いますね。ベケットは「基本のキ」ですから。

やなぎ そうですね。「基本のキ」がどこから入るかなんですけど、日本はあまり演劇教育がなくて、例えばヨーロッパみたいに小学校からシェイクスピア劇をやるということはないし、じゃあ能楽や歌舞伎を習うかと言えばそうでもない。ならば、とりあえずベケットから入ってしまうというのは、それで良かったと思います。現代美術・写真のコースですから。

やってみたら分かる、というのは、まあ私の作家人生は全部それに尽きるのですが。一度やってみて、あれは一体なんだったんだろうと思いつつ、何年も経って分かるということもあるので、学生たちもそうであってほしいとは思います。

小崎 東京ローズの話はドウス昌代さんという方がノンフィクションを書いているので知っていました。非常に面白いし、やなぎさんがそれを題材として新しい戯曲を書き下ろすと聞いて、素晴らしいと思ったんです。それで「あいちトリエンナーレ」で上演するときに、全体のラインナップがベケット的な匂いを帯びているので、もし入れられるようであればベケット的な要素を何か加えてくださいってお願いしたら、もう見事に入れてくださって。逆に言うと『ゼロ・アワー』がベケットにはまるんだという発見がありました。

やなぎ チェスが結構大きかったですかね。通信チェス、そして目隠しチェス。あと千日手、つまり一度そこにはまってしまったらコマがずっと同じ動きをし続けるという終わらないチェス。そういったものが演出にかなりヒントをくれました。

缶詰工場の息子で、缶詰を叩いて空かどうか分かるものすごく耳が良い労働者階級の日系の兵士ダニエル山田が、東京ローズが6人いたというのをノイズだらけのラジオから聞き取れたという設定なんです。最後ダニエルは盲目になってしまいますけども…。そして潮見俊哉はNHKの「ゼロ・アワー」の仕掛け人ですが、二人はチェスが共通の趣味で、終わらないチェスをやるという設定が一番良かったんじゃないかなと。

何で終わらないかと言うと、アメリカも戦勝国ではありますけど、痛手を負ったのでその憤懣が国民にあって、それが東京ローズという一人の日系人の女に集中して、彼女を裁くんですね。東京ローズに仕立てられてアメリカで裁かれた、戦争のプロパガンダの犠牲になった彼女を救えなかった、彼女が市民権剥奪という憂き目に遭いましたから、その救えなかった痛みを忘れないためにずっと通信チェスを日本とアメリカの間で葉書を使ってやるんです。葉書がだーっと積み上がっていくんですけど、それが一つの作品の軸になっている。

あとダニエルの目が見えなくなってからは目隠しチェス、俗語で言うと盲将棋というものですけど、言葉だけでチェスを続けていく。そしてそれが千日手にはまって終わらなくなっていくという…。

でもラストはチェスを終わらせるんですよ。今だったら終わらせないかもしれない。

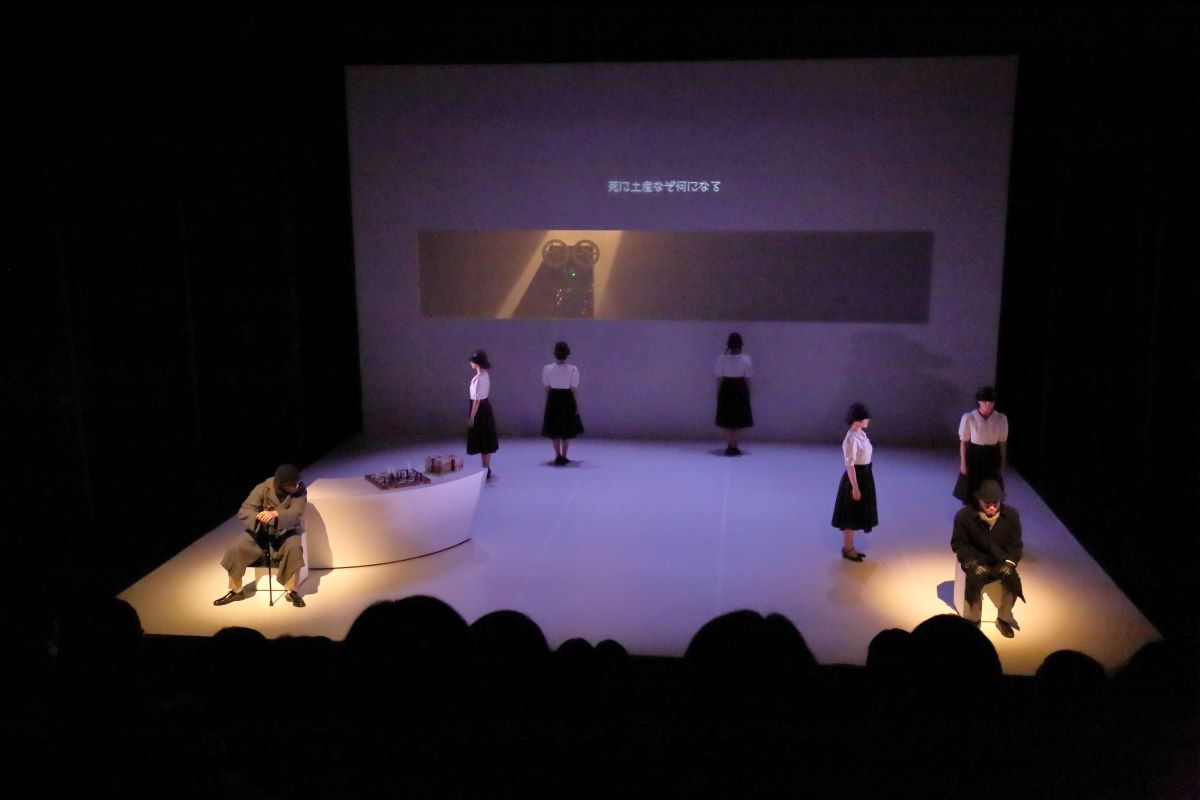

撮影:清水俊洋

小崎 ベケットに『マーフィー』という小説があります。戦前に書かれたもので、まったくミニマルじゃなくて一応ストーリーがちゃんとしている。

主人公のマーフィーが精神病院で看護師的な役割で働くんですね。そこにミスター・エンドンという名前の患者がいる。何となくウマがあって、ふたりでチェスを指すんですが、エンドン氏は全然勝負をやろうとしない。千日手ではないんだけれども、自分の好きな形にコマを並べることを試みていて、取られそうになると元の形に戻してしまう。最終的にマーフィーの方が音を上げて、勝負を降りるんですが、この小説にもすごく通底していると思いました。

やなぎ 本当の千日手は長く続けるものじゃなくて、コマが3回ぐらいループしたらもう終わらないといけない。それはルール上の話であって、続けようと思ったら千日手は永久に続くものですから、それはすごく面白い現象だなと思いました。それをダンサーが、同じ動きを続けるという形で再現しています。

小崎 『ゼロ・アワー』では、ダニエル山田が人生の終わりぐらいに盲目になりますが、人物の造形としては『エンドゲーム』の主人公ハムを借りているわけですよね。

やなぎ そうですね。『エンドゲーム』と『クラップの最後の録音』が合わさったような、テープを聴きながら盲目の主人公がチェスをずっと続けていくというシーンです。

『ゼロ・アワー』チェスのシーン視聴

やなぎ 何度もチェックして、チェックメイトに至らない。5人の俳優がチェスのコマを表現していて、だんだん減っていきます。ラストシーンではダニエルと潮見の2人だけになります。

結局はチェックメイトしちゃって終わるんですよ。それ以外の終わらせ方もあったかもしれないと、今だったら思います。それは演劇や映画、文芸、物語の終わり方の普遍的な問題でもありますが。

撮影:清水俊洋

小崎 やっぱり時代を反映するというか、初演を見たときと今の印象はだいぶ変わってきますね。ここでの千日手は、反復とわずかな差異と消尽という、ある意味でベケットの典型例じゃないかと思うんです。一方でエレベーターガール以来、やなぎさんはジェンダーイシューをかなり先取りして描いています。『ゼロ・アワー』でも時代背景が昭和ですから、アナウンサーたちは、男どもにコマとして使われていて、それがビジュアルとして表現されている。

声の問題について言えば、今はAIの時代でいくらでもフェイクの声が作れますよね。

やなぎ ダニエルが認識した「東京ローズ」の声は6人。でもアナウンサーは5人しかいない。それで6人目は一体誰かと探し続けるんですけど、6人目は放送職員の潮見がオープンリールを使いながら自分の声を変えてやっていたというのがタネあかしなんです。でも今だったら何だって出来ちゃいますからね。

小崎 その点では先取りをされていたと思います。オープンリールは『クラップの最後の録音』の引用ですね。

やなぎ 『クラップの最後の録音』を見たときは何とも複雑な気持ちになりました。誕生日に毎年録音している男が30年ぐらい前の自分の声をテープレコーダーから聞いている。けれどもそれを毎年やっているので、聞こえてくる自分の声の後ろにもさらに昔の自分の声が入っているという入れ子構造になっていて、私は初めて見たときは恐ろしい感じがしました。

小崎 今やなぎさんが説明されたように、毎年誕生日に、最近こんなことが起こった、今こんなことを考えているということをテープレコーダーに録音している男クラップが主人公です。そのクラップが老境に差し掛かって、過去の自分の声を聞く。もう自分が何を喋ったか忘れているわけですが、聞いてみると、当時の自分がどんな馬鹿なことを考えていたのかが分かって、黙るしかなくなるというような話です。

そろそろ第一部の終了時間になってきたので、とりあえずここで一旦休憩ということにします。第二部には岡室美奈子先生をお迎えして三人でお話しします。ありがとうございました。