「大学の劇場」で経験できたこと

卒業生 保井岳太さんインタビュー

2025年3月、京都芸術大学 舞台芸術学科 演技演出コースを卒業した保井岳太(やすい がくた)さん。在学中は舞台芸術学科の授業だけでなく舞台芸術研究センターのプロジェクトに参加したり、公演を行ったりするなど精力的に活動。京都芸術大学や舞台芸術研究センターのプロジェクトを通して、舞台人としてどのようなことを学んだのか。お話を伺いました。

聞き手:舞台芸術研究センター制作スタッフ

― 今日は大学や京都芸術劇場でどんな経験をしてきたか、お聞きしたいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。

保井さんは演技演出コースで学ばれたわけですが、どうしてこのコースに入ろうと思ったんですか。

父は会社員をしていますが個人で写真教室を開催していますし、母はキッズダンスの先生をしているんです。それに子どもの頃から美術館に連れて行ってもらうなど、周りに芸術があふれていたんですね。それで芸術がしたいと思うようになり、その手段として舞台を選んだという感じです。

実は全く覚えていなかったのですが、先日、母から僕が高校生の時、テレビで演出家が出ているのを観て、役者でも舞台監督でも裏方でもない、作品の責任者のような立場があると知り、それを学んでみるのもよいなと芸大の舞台芸術学科を調べるようになったんだと言われて、そうだったのかと思いました。

藤田貴大ワークショップに参加

大学開学30周年・劇場20周年記念 藤田貴大ワークショップ発表会『川を渡る』

大学開学30周年・劇場20周年記念 藤田貴大ワークショップ発表会『川を渡る』

2022年3月26日(土)、27日(日) 撮影:井上嘉和

― 保井さんは入学した2021年の8月に舞台芸術研究センター主催で開催した、演出家の藤田貴大さん(マームとジプシー主宰)の ワークショップ企画 に参加してくださったんですよね。

はい。1回生の時、「週に3本は絶対、舞台の映像を観る」ことをやった期間があるんです。その時に藤田貴大さんの作品を観て衝撃を受けました。それで大学でワークショップがあると知って応募したんです。

― その年度の3月に、藤田さんがワークショップ参加者に行ったインタビューを元にテキストを書き下ろし、さらに参加した本学の学生6人だけでクリエーションをしたワークショップ発表会『川を渡る』に出演されたわけですね。

発表公演では、自分が発する台詞に責任をもつ感覚を得ました。ちょうどウクライナで戦争が起こり、劇場が壊されたんです。そういう中で演劇をやる…、表現としての言葉を使うにあたり、どう演じたらいいのか考えるようになりました。それは藤田さんの影響もあると思うのですが。なぜだかその時に感じたことを忘れてはいけない、と思いながら演じていました。それは今でも心の中にあります。

大学開学30周年・劇場20周年記念 藤田貴大ワークショップ発表会『川を渡る』

大学開学30周年・劇場20周年記念 藤田貴大ワークショップ発表会『川を渡る』

2022年3月26日(土)、27日(日) 撮影:井上嘉和

― 『川を渡る』という作品は劇場に人が集まることをテーマとして、そのバックグラウンドに遠い国で起こっている戦争が影響しているという内容でしたね。ですから台詞にも戦争や当時の情勢が反映されてましたね。

でもクリエーション自体はとても楽しかったです。

― 1週間ぐらいでしたでしょうか、短期間で作ったんですよね。藤田さんも終演後、あの密度の中、6人とクリエーションをやれたのは自分の経験としてとてもよかったと言っていました。

それなのになんて言うんでしょうか。稽古場のゆったりとした不思議な感覚は忘れられないですね。でも集中力はとても高かったと思います。

― それがちゃんと伝わってくる作品だったと思います。

春秋座の舞台から影響を受けたもの

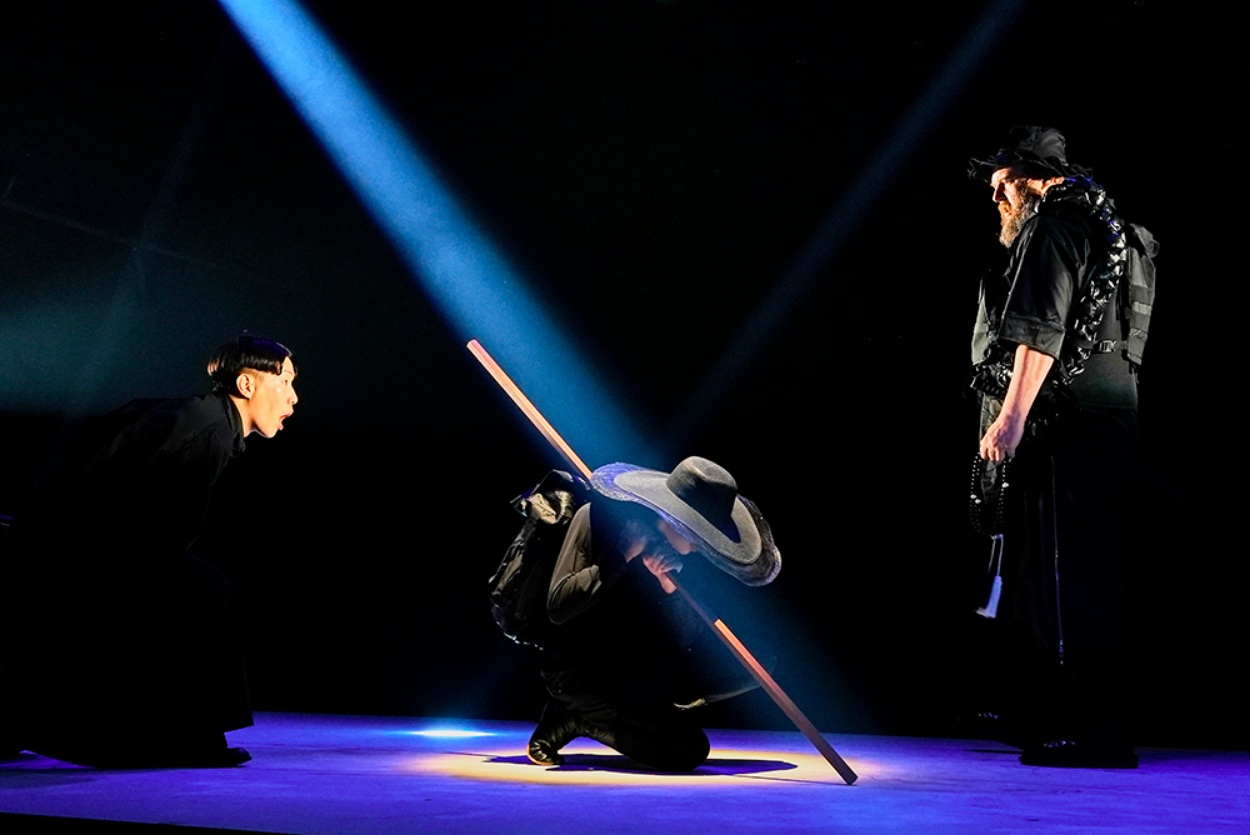

東京芸術劇場 Presents 木ノ下歌舞伎『勧進帳』2023年11月4日(土)、5日(日) 撮影:細野晋司

東京芸術劇場 Presents 木ノ下歌舞伎『勧進帳』2023年11月4日(土)、5日(日) 撮影:細野晋司

― 在学中、春秋座やstudio 21で観た作品で影響を受けたものはありますか?

木ノ下歌舞伎の 『勧進帳』 は密かに影響を受けてるかもしれないです。弁慶が最後、謝るというか、膝をつく動きで空気が変わるところは、訳が分からないけど感動して涙が出てきました。

それから『勧進帳』もKUNIO10 『更地』 も袖幕がなかったですよね。あれを観て、「こんな使い方していいんや!」 と思いました。そういう影響を結構、春秋座の舞台から受けてるかもしれないですね。

― いわゆるプロセニアム(舞台を額縁のように切り取る構造物)があって、袖幕があるというオーソドックスなスタイルではない作品もあると知り、視野が広がったと。

それから歌舞伎(2021年「市川猿之助 春秋座特別舞踊公演」)も観ました。春秋座ってそういう時に化けるじゃないですか。春秋座の真価を発揮した姿を見たというか。実験的なこともできるのに、こういう伝統的なことができるのはいいなと思いました。しかも、その両方が観られる劇場が近くにあるのがすごくいいんですよね。

― 藤田貴大さんの作品としては、春秋座で再演した『cocoon』がありますが、ご覧になりましたか。 きっと1回生の時にビデオで観たのとは大分違う作品になっていたのではないかと思うのですが。

観た後で、どっと疲れたのを覚えてます。何かこう…物量も多くなっていて、藤田さんの『cocoon』で観せたいものが変わったんだなという印象を受けました。

この作品を最初に観たのはビデオでしたけれど、その時は結構、物語に注目が入ったんです。でも春秋座でやった時は戦争そのものの悲惨さ。少女たちの物語というより、もっと全体的なことに見えました。多分、上演した時代の空気もそうさせたと思います。特に最初の台詞、「あの頃、誰がこんな未來 想像しただろう」みたいなところ。あのシーンは今もこれと同じようなこと、もしくはそれよりも大変なことが起きてるという目線で観ていました。

自主公演について 演出家としての責任

― 2回生になると発表公演や自主公演とか色々始まっていくわけですが、舞台数でいうと多い方でしたよね。卒業制作の話は最後に改めてお聞きするとして、印象に残っている公演について教えていただけますか。

総合演習・ダンスII/総合演習・パフォーマンスII/総合演習IV 『ukiyo』

総合演習・ダンスII/総合演習・パフォーマンスII/総合演習IV 『ukiyo』

2022年11月12日(土)、13日(日)

2回生の時、studio21でのダンス公演で初めて演出をしたことですね(『ukiyo』)。共同演出のような形だったんですけれど大変でした。とにかく出演人数が多かったので、それぞれの思惑があって。やっぱり舞台は人と上手くやっていくのも大事じゃないですか。

もちろんそれによる良い部分もあります。ですがパンフレットの最初に名前が載るということは、公演から発されるメッセージは演出家が考えていることと同じ、と受け取られても仕方がないという責任について考えました。今考えたら、ありえないこともしましたけれど、それはそれで当時の自分だし、輝きはあるんですけど。でも大変でした。

― 野外でもパフォーマンスをしていましたね(『Observation/Normal』)。あれは校舎の屋上にある滝の前でしたね。

保井企画 自主企画公演『Observation/Normal』 2022年10月22日(土)、23日(日)

保井企画 自主企画公演『Observation/Normal』 2022年10月22日(土)、23日(日)

この自主企画公演はダンス公演と並行してやったんです。ダンス公演はいろんな人の意見を聞きながらですけれど、このパフォーマンスは自分が「これがやりたい、これを実現しよう」という方向だけで進んでいったので、作品の質は置いといて、すごく自由にできました。

もちろん劇場を飛び出して野外でやるということは、太陽や風など影響を受けますし、その分、劇場の良さも知ったし、劇場じゃできないことも知れて良かったと思います。舞台監督も「あの作品できっかけを出す楽しさを知った」と言ってくれましたし。多分、関わってくれた人、みんなそう思ってくれたのではないかなと思います。

細かい所にもこだわりを持ちたい

授業発表公演 『わが星』2023年11月18日(土)19日(日)

授業発表公演 『わが星』2023年11月18日(土)19日(日)

それから俳優として参加した3回生の授業発表公演 『わが星』 も印象に残っています。

小屋入りしてからマイクを付けたのですが、この時はステージの音量感にこだわりました。稽古場でやるのと、大きな劇場で音楽が鳴っている中でマイクを付けてやるのでは聞こえ方が全く違うんです。

最初は役者の方からバンバン言いづらかったのですが、これはちゃんと言わないとダメだなって思って。一回やってみて、感じたことを音響担当に全て言うようにしたんです。

参加しているいち俳優として言わなきゃダメだなと思ったんです。客席で演出家が聞いている音と、舞台上で聞こえる音は違うんですよね。最初は消極的なところはありましたが、やはりお客さんに観ていただくものじゃないですか。だから役者も自分たちが舞台上でやりやすいように、しっかりと意思を持って音響の人とコミュニケーションをとりながら発言していくことが大切だと思って。

後日、いろんな人から音が良かった、音量感がすごく良かったと言われて。なんかそういうこともあるんやなって思いました。こだわった時間は自分にとって大事だったし、細かいことにも意思を持ってやっていくということは、今後にもすごく活かせそうだなと思いました。しかもそれを大きな劇場でやれたことが、すごくいい経験になりましたね。

― 稽古場では気が付かなかった事が、学内にある劇場に来て初めて分かる。プロの方々も劇場に来てから限られた時間の中で調整していくわけですから、それが経験できたということですね。

その3回生の最後に共同利用・共同研究拠点の劇場実験 『墓地の上演』 に参加されるわけですが、この企画はオーディションでしたね。筒井潤さん演出による実験的な上演で、いくつかのシーンの順番がくじ引きで決まるという、ちょっと変わった形態のものでしたね。

自分にとって革命が起きた作品ですね。でも、めちゃくちゃ楽しかったです。演出として棒読みでやってくれと言われたんです。稽古場で死ぬシーンをやっていても「今のちょっと格好よすぎるかな」とか言われたりもして。

ですが最初、棒読みでやってくれという感じが分からなかったんです。でもやるにつれて役に入った目で見るんじゃなくて、役になりきるのでもなく、保井岳太という人間がもし、あの時代に生きていたらどう思うか。そんな感情すら乗せないで、ただ体験している姿をお客さんに観てもらうということだと、私は解釈したのですが。戦争とかの話ですから悲しいこともありましたが、そういうことではなく、事実を舞台上に乗せ、それをどうしていくかという感じですね。

役者の目で風景を見るとか、役者の目でその言葉を反芻していくみたいなところは普通の芝居でも変わらないんじゃないかな。それを無視して芝居をすることはできないんじゃないかなと思って。これは、『墓地の上演』だけの話にするのではなくて、一つの表現の手法だなと思いました。

卒業制作で『更地』を上演する

卒業制作公演 『更地』2024年12月7日(土)、8日(日)

― そしていよいよ、卒業制作(以下、卒制)で『更地』を上演するわけですが、どうして『更地』を選んだのですか。

理由はいろいろあるのですが、太田省吾による『更地』の再演が阪神淡路大震災の翌年で、杉原邦生さんによる初演は東日本大震災の翌年。さらに杉原さんの再演はコロナ第1波の翌年、2021年でした。社会全体が何かしらの「更地」に向き合ったのちに『更地』という作品は上演されてきました。

私たちが大学生活を送ってきた2020年から2024年はそのような、「社会全体が更地になってしまった」という出来事が立て続けにありました。しかもその規模は信じられないほど大きい。これまで『更地』という作品が上演されてきた社会の状況と、今の社会、そして私たちの大学生活4年間の状況と似ているなと思ったのが、上演しようと思った一番最初のきっかけです。私たちが上演した2024年はコロナの規制が緩和ムードになり、正直、嬉しかった面もあります。

卒業制作公演 『更地』2024年12月7日(土)、8日(日)

卒業制作公演 『更地』2024年12月7日(土)、8日(日)

― 稽古はどうでしたか。

大変でしたね。うまく行かないことの方が多かったです。

太田省吾のことをリサーチするわけですから、ずっと太田省吾の言葉や資料に惑わされていました。その上で、こういうことを表現したいと言葉で伝えるのが難しくて。言葉で行う演出というのは目に見えないものだからすごく大変で。今でも解決してない感じはします。

― きっとそれが舞台作りの難しさでもあり、面白さでもあるんですよね。役者さんと演出家とのコミュニケーションの中で生まれてくる動きや、共有した時間。俳優をしながら演出もしていたから、それも大変だったと思います。この作品は奨励賞を取ったんですよね。おめでとうございます!

大学に入ってから変わったこと

― ところでご出身は香川県でしたよね。京都の大学で良かったなと思うところはありますか。

京都って特殊な町ですよね。栄えてはいるけど、自然が豊かだからインスピレーションがすごく湧きます。そして舞台が盛んですよね。京都芸術センターやロームシアター京都でも面白い作品をやっていますし、鴨川など劇場以外でパフォーマンスをすることも多くて、独特ですよね。いい意味でクレバーなところもありますし。でも関東にあるクールさがないところが、すごく好きです。もちろん関東にも面白いカルチャーやコミュニティがあるんですけれどね。

そして人に出会えたことが一番ですね。面白い人がいっぱいいて刺激を受けます。

― 時間の流れ方や人とのネットワークが他の都市とはちょっと違うかもしれませんね。

大学4年間の中でだんだん考え方が変わったな、というところはありますか?

それでいうと、身体に気を使うようになりました。これは結構、大きな変化かも。ダンスにしても演劇にしても自分の身体が基本じゃないですか。だから普段の生活が大事だなって。朝起きて、洗濯回して、干して、畳んで、着替えて、朝ご飯食べてみたいな生活をきちんとやることで舞台の立ち方も変わるなと思って。

1、2回生の時は生活と芝居をすごく分けていたんです。でも、どこまでいっても自分の身体で、普段の生活が出てくるものじゃないですか。そして自分の身体は仕事道具だから、普段の生活や普段、何を考えているかも大事にするようになってきました。

それから小さなことでも常に興味があることを持っておきたいと思うようになりました。ダンスをやっていると、急にソロをやってくださいということもあるんです。そういう時に興味あることとちょっと関連付けて動けるようにしたいなと。私生活や自分が考えてることも否応なく出ちゃいますからね。そこが変わりました。

― それは素敵な話ですね。今後どうしていきたいとかありますか。

関西ではなぜか若手がダンス作品を作らないと言われているんですね。特に20代前半のダンス作品が出てこないみたいになっていて。だから余裕があれば作っていきたいですけど、実は舞台以外のことにもすごく興味があるんです。音楽や野外のパフォーマンスについても研究したいですね。ですから人の作品に出演しつつも、エピソード0が終わり、新しい第一章が始まるなという感じです。

― そして保井さんは3年次修了までの成績や研究・制作実績などの総合的な評価から特に秀でた学生に贈られる優秀学生賞を受賞されたわけですが、最後に過去の自分に向けてでもいいですし、この大学に入りたいと考えている方に一言お願いします。

私は親の教室でダンスはやっていたけれど、舞台作品をやるのは未経験だったんですね。だから入学してから高校演劇をやっていましたという人を目の当たりにして、震えながらやっていました。

だからこそ自由な面もあると思いますが、芸術を学ぶ事はある種、難しいことですよね。自分が吸収したいものが曖昧だと、授業も曖昧なまま終わってしまう。だから、1回生の時から「学びたいものは何か」を大事にしてました。それから先生の言葉をそのまま聞くのももちろん大事ですけど、自分の言葉で噛み砕く力も大事ですね。

― ありがとうございます。参考になりますね。

4年間めっちゃ楽しかったです。今日はありがとうございました。